Category

評価とコメント

General 総合評価

General 総合評価

Nature 自然環境(主に緑)とエコロジーへの配慮。

Nature 自然環境(主に緑)とエコロジーへの配慮。 坂は緩やかに湾曲しており、視覚的に美しい。道路脇の石垣にも風情が感じられる。

坂は緩やかに湾曲しており、視覚的に美しい。道路脇の石垣にも風情が感じられる。 Water 水への配慮

Water 水への配慮路線バスのルートでもあり、交通量が激しくあわただしい雰囲気である。

Atmosphere 大気への配慮(風、香り、排気など)

Atmosphere 大気への配慮(風、香り、排気など)

Flower 花への配慮

Flower 花への配慮 Culture 文化環境への配慮(街並、文化財、文芸関連)

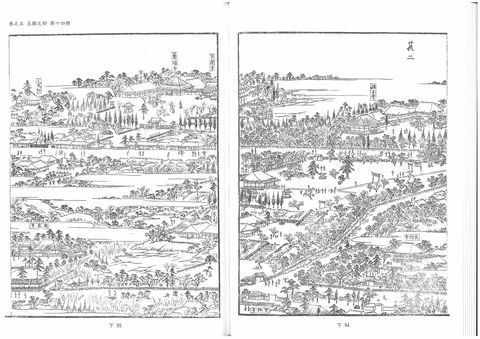

Culture 文化環境への配慮(街並、文化財、文芸関連)

建築物は情緒を感じさせるものがほとんどなく単調である。漱石鴎外などの文学に登場する。特に「三四郎」のベストシーンとして描写されている。

建築物は情緒を感じさせるものがほとんどなく単調である。漱石鴎外などの文学に登場する。特に「三四郎」のベストシーンとして描写されている。 Facility 設備、情報、サービス

Facility 設備、情報、サービス坂の景観を楽しむスポットはなく、無料休憩設備もない。

Food 飲食

Food 飲食