持続可能都市(サステイナブルシティ)に関する研究 (モデルタウン「J-town2010」の研究)

Study of Sustainable City

理想都市の歴史から田園都市型サステイナブルシティのヒントを探る

History of Ideal City and Garden

City,Hints for Sustainable

City

瀧山幸伸 初稿 Aug. 2010

18 世紀後半に始まった産業革命から今日に至る「産業都市(鉱工業、商業都市)」の都市問題は、まさにサステイナビリティの問題である。行き過ぎた産業都市を反面教師としたのが、19 世紀末にハワードが提唱した「田園都市」であり、それが今日の「ニュータウン」や「コンパクトシティ」へと続いている。今回は「田園都市」にハイライトを当て、未来の「田園都市型サステイナブルシティ」のあり方を模索する。

1. 田園都市出現の背景 ~ 産業革命と都市化

産業革命から今日まで続く典型的な産業都市について、その社会的背景と都市計画理念の変遷を整理しておこう。

1 産業革命以前 ~農村で行われた手工業

産業革命以前には、工業は職人による手工業、家内工業であった。専業職人もいたが、もともとは農閑期の手間仕事が根源であり、工業生産の場は主に農村であった。当然ながら職場と住居は同一であり、職人は家の主人であるから被雇用者ではなく独立事業者であった。主婦及び家人も仕事に加わり、徒弟制度で後継者を育成していた。

日本でも縄文の石器工房から江戸時代に至る工業生産はほとんどがこのシステムとほぼ同じで、テーマパークではあるが、「足助屋敷」(資料

1)では生活と農工業生産とが一体となった自律型の村落システムがどのようなものであったのかが理解できる。

その後、生産資源の集中化により同一分野に携わる事業者の集積が進み、イギリスではギルドが発達し、江戸時代の日本では特産品(今でも伝統工芸は第一級の技術水準)の町や村が発達する。この「田園・自営職人・集積と組合」をキーワードとする都市システムは、産業革命に敗れて廃れてしまったが、後述する「田園都市型サステイナブルシティ」の基本モデルとなりうるので、原点として再評価しておきたい。

2 産業都市のスラムと劣悪環境 ~理想都市を求めて

イギリスで発達した産業革命により、鉱山や工場の周辺に労働者のスラムが自然発生的に量産された。イギリス全体の人口も産業革命期に大きく伸びており、1750

年の 600 万人が 1900 年には 4000

万人に達した。増大した人口の大部分はロンドンを含むこれらの産業都市に吸収され、田園とは無縁の生活となり、菜園による食糧の一部自給手段も断たれた。

彼らは機械と同様の単なる生産手段であり、雇用者やコミュニティからの保護は全くなかった。雇用者は人件費を重視し、少年を含め長時間かつ危険な重労働に従事させた。劣悪なスラム住居、汚染された大気・上水・河川などの悪環境のため、鉱工業都市のみならずロンドンなどの大都市でも健康を害する人々(特に喘息とチフス)や犯罪が続出する。

産業革命の渦中にあって、「産業都市」という枠内ではあるが社会システムの理想を反映したエポックメイキングな都市創りを行った事例、ニューラナーク、ソルテア、ボーンヴィルを歴史順に見てみよう。

(1)世界遺産ニューラナーク ~オウエンが創った「福祉」の理想的工業都市

水車が動力源だった初期産業革命時代はまだ幸せだった。労働と居住の環境は最悪だったが、工場の立地は比較的美しい渓谷であり、少なくとも周辺の環境は豊かで、郊外リゾート地の収容所に住み働くようなものだ。

ニューラナークは、グラスゴー郊外の水車利用に適した渓谷に 1786 年に創られた紡績工場の町だ。(資料 2)

2500 人の居住者のうち、500

人は孤児院から連れて来られた少年労働者であった。1816 年、創業者の娘婿ロバート・オウエン(資料

3)は少年労働者のためにイギリス初の幼年学校を創設するとともに町に清潔な住居や公共施設を創り、労働者を劣悪な境遇に置かずとも利益をあげられることを示した。社会福祉的な発想を取り入れた理想的工業都市の第一号であった。オウエンはアメリカでも工場を中心とした理想都市を計画したが、実現しなかった。

写真1 ニューラナークの水車と工場(wikipedia)

(2)世界遺産ソルテア ~ソルトが創った「健康で文化的な」理想的工業都市

ニューラナークでは水車を動力としていたので居住地の環境は悪くはなかったが、19

世紀になると蒸気機関への転換とともに広範な地域に深刻な環境問題とスラム問題を引き起こした。

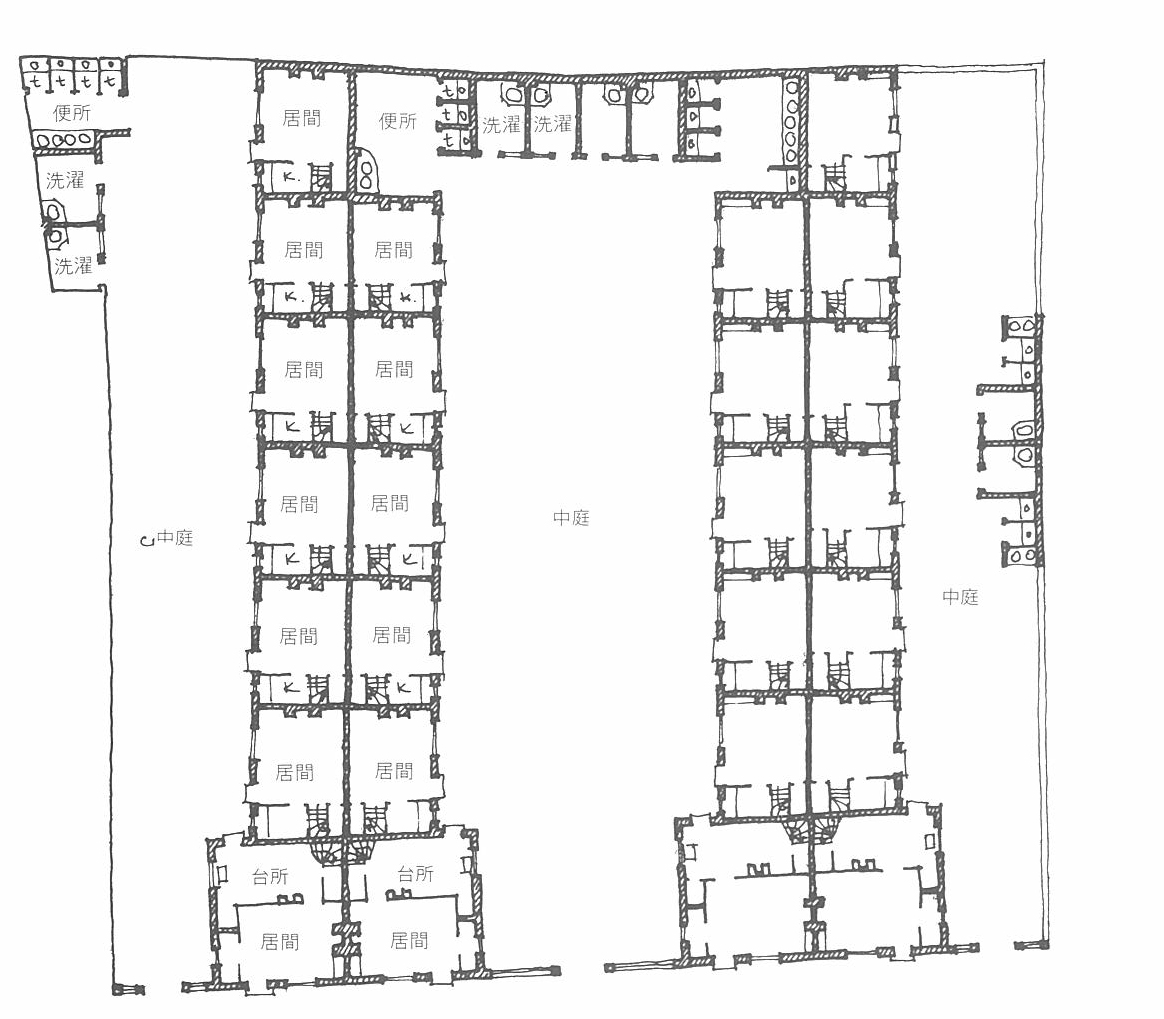

悪評高い背割長屋が大量に建築され、一部屋に一家族が居住するのだが、三方壁であるため換気が悪く、共同便所の衛生問題とあわせ最悪の都市居住形態であった。

(この背割長屋はイギリスのみならず欧米の大都市、特にニューヨークでも量産され、スラムの代名詞、犯罪の温床と言われ続けた。日本の大都市の歴史もこれに無縁とは言えない)

図1 ロンドンのスラム (1872 年の版画「図説 都市の世界史」(資料 4))

図2 バーミンガムの背割長屋 (ショウナワー「世界の住まい 6000 年」(資料 5))

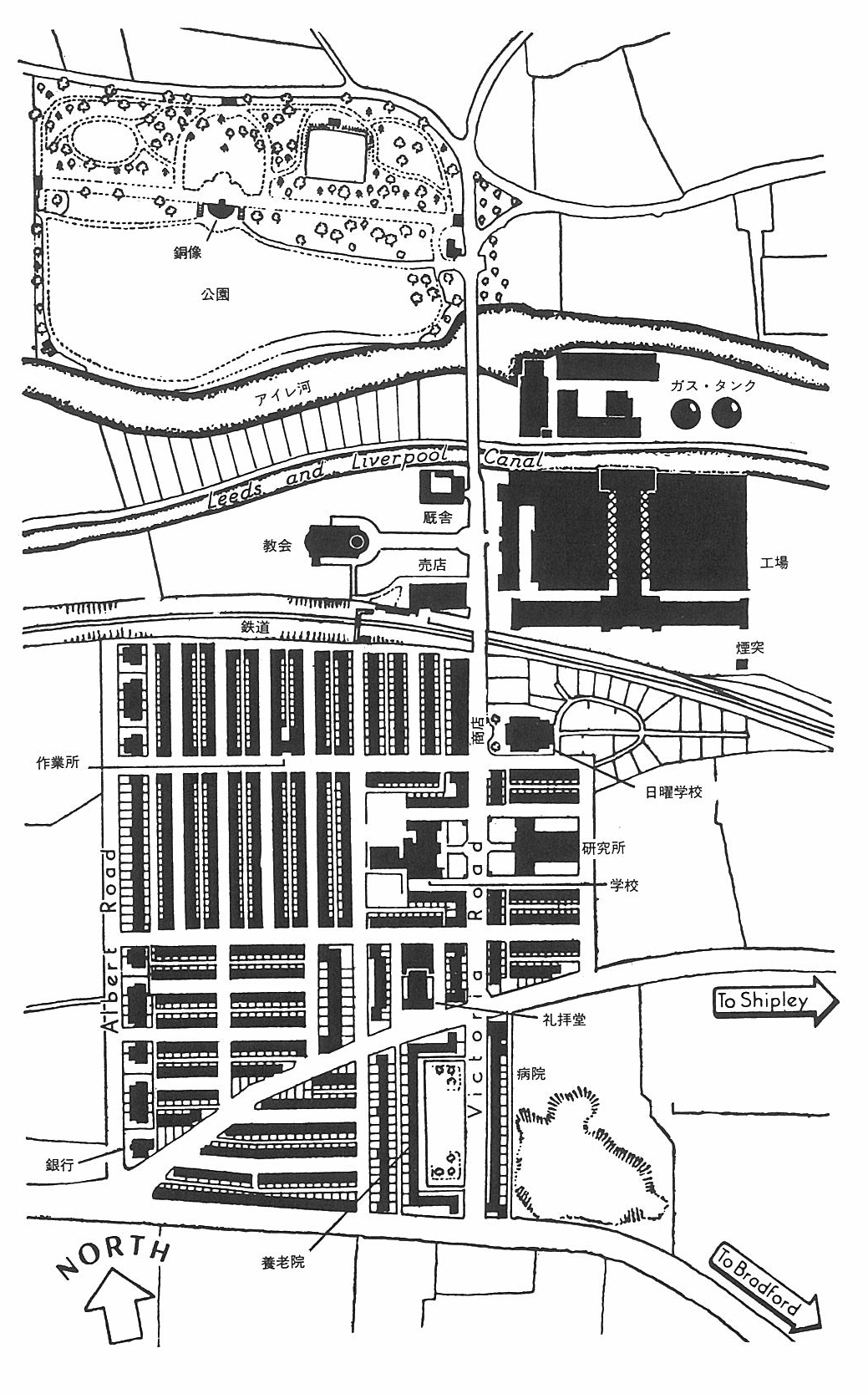

世界遺産ソルテアは 1853 年に毛織物工場主タイタス・ソルトが創った工業都市である。

スラムの劣悪な環境を改善するため、工場を中心に労働者用の衛生的な住宅、浴場、病院、救貧院、公園、図書館などを配置した理想都市で、「健康で文化的な生活」「ゆりかごから墓場まで」という基本的人権に基いた現代型産業都市の原型を示したと言える。(資料

6)

(日本の現代型産業都市はまだここまで来ていない。行政の宗教関与に対する法規制と都市居住者の宗教観の薄さから、諸外国に比べ宗教施設との関わりが少なく、養老院や霊園との一体型運営が難しいので、未だに「墓場」までの多世代居住システムができておらず、リタイア層が精神的に豊かな老後を過ごすことが難しい状況である。後述するが、未来の都市では、いかにして多世代が同一地域で幸せに暮らせるかが大きな課題の一つである。)

図3 ソルテアの土地利用図 (「図説 都市の世界史」)

写真 2 ソルテアの労働者住宅 (http://www.saltairevillage.info/)

(3)ボーンヴィル ~キャドバリーが創った「美しい街並」の理想的工業都市

チョコレートで有名な菓子メーカーのキャドバリーが 1879 年にグラスゴー郊外に創った美しい都市がボーンヴィルだ。(資料 7)

グラスゴー市内の工場が手狭になったことと、

チョコレート会社のイメージにはそぐわない悪環境になったことで、郊外の風光明媚な農場地帯に長期的視点で工場を中心とした理想都市を創ろうとしたのだ。キャドバリー家は工場労働者のみならず、工場と関係ない入居希望者でも住宅に居住させるなど、当時からCSR

を重視した経営を続けている。この企業理念があるからこそ今日まで事業が続いているのだろう。(資料 8)

写真 3 ボーンヴィルのショップファサード(wikipedia)

(4)粗悪社会への反動 ラスキン・モリスのアーツアンドクラフツ運動 ~生活にアートを ~

産業革命は手工業から機械工業への変遷であったが、当時の工業製品の品質は職人の手作業に遠く及ばず、品質もデザインも粗悪な製品を大量に生み出した。これに異議を唱え、工業製品であっても職人の作品のようにデザインやアートを重視し、生活全体にアートの要素を導入すべきだという「アーツアンドクラフツ運動」(資料

9)を提唱したのがラスキンとモリスである。

ラスキン・モリスの運動は、1880 年代から 1910

年代に最盛期を迎え、工業製品ではデザインの重視へ、建築アートの世界ではアールヌーボーにつながるとともに、バウ

ハウス(資料

10)やフランク・ロイド・ライト(資料 11)、ブルーノ・タウト(資料12)らにも大きな影響を与える。日本では柳宗悦(資料 13)らの民芸運動(資料

14)に影響を与えた。そして都市計画ではハワードの田園都市に結実することとなる。

2. ハワードの「田園都市」レッチワース ~アーツアンドクラフト運動の都市計画作品

洋の東西を問わず、労働者や環境よりも経済効率を最優先させて、工場や鉱山などの経済拠点を中心に労働者向けの住宅群とアメニティ施設を配した都市を創る、という「産業都市」の発想は今日まで変わらず、産業都市のサステイナビリティ問題は現代の大都市でもホームレス、派遣労働、精神疾患など労働をとりまく社会問題に形を変えて続いており、古くて新しい問題である。

ハワードは、ロンドンや地方工業都市の悪環境と労働者の実態を眼のあたりにし、ラスキン・モリスのアーツアンドクラフツ運動に影響を受け、平和平等主義に基いた「都市と

農村との結婚」、すなわち自然との共生と都市の自律を主な理念とした理想都市像を提唱した。それが 1898 年に出版された「明日-真の改革にいたる平和な道」だ。

ハワードが提唱した「田園都市(ガーデンシティ)」(資料 15)の理念の数々は、1903

年、居住を希望する賛同者によって作られた「会社」による都市開発とタウンマネジメントの

第一号として、レッチワース(資料

16)で実現されることとなる。当時の部外者は、レッチワースへの賛同者を「健康おたくの夢想主義者」と嘲笑していたが、「スラムレス・スモ

ークレスシティ」の理念は、現在柏の葉で行われている「ケミレスタウン」などの健康都市構想を先取りするものであったと言えよう。

1 レッチワースの都市計画

ハワードが提唱した田園都市は現在のニュータウン開発の原型となるものであるが、形は似ていても理念はかなり異なる。理想と現実とのギャップ、当時と今日の社会環境の違いを含め、レッチワースの計画と実際の開発運営の内容をもう少し詳しく見てみよう。

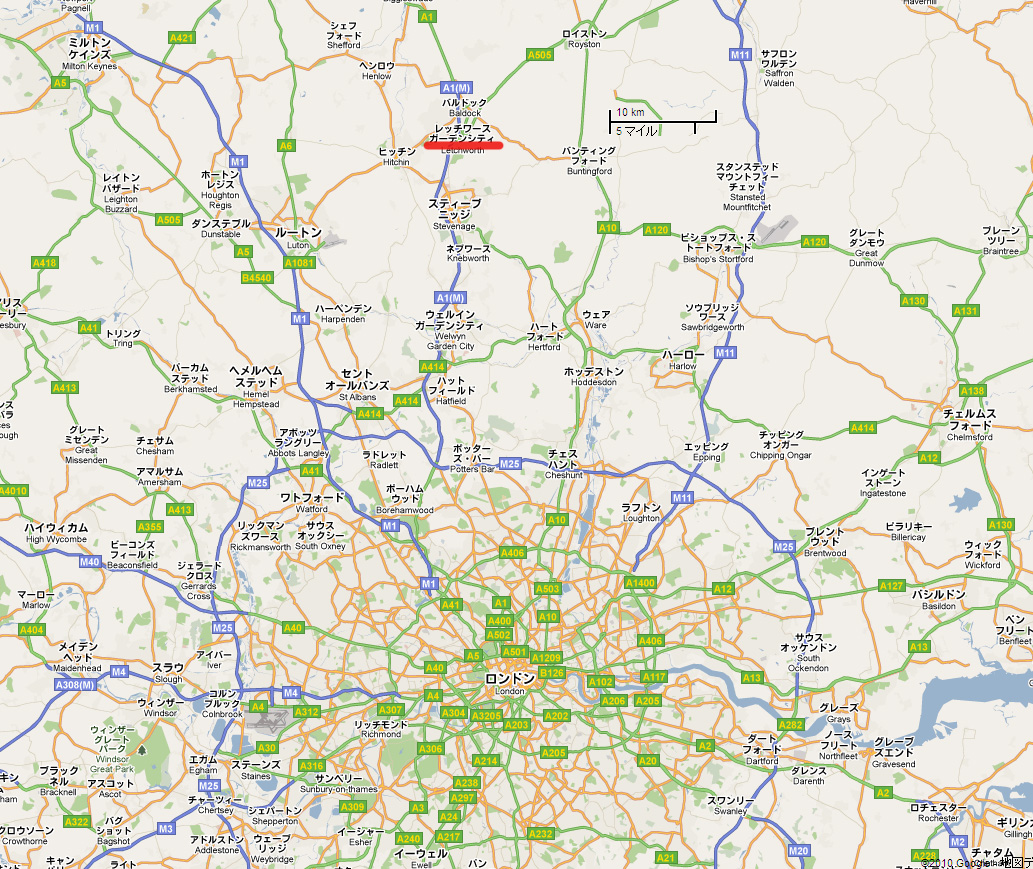

レッチワースはロンドン中心部から約 50km 離れており、東京圏ではつくば市や厚木市の距離に相当する。田園都市の基本構想では、半径 2km

強の円形の計画区域で、計画面積は15 平方キロメートル、計画人口は 32000

人(現在の人口もほぼ同じ)、人口が計画数に達すると、都市の拡張を行わず、周辺部に新たな田園都市を新設し、それら都市群が鉄道と道路と水路で相互に連携して人口 25

万人の都市圏を構成するシステムだった。

図4 田園都市の基本構想図 (wikipedia)

図 5 レッチワース位置図(Google)

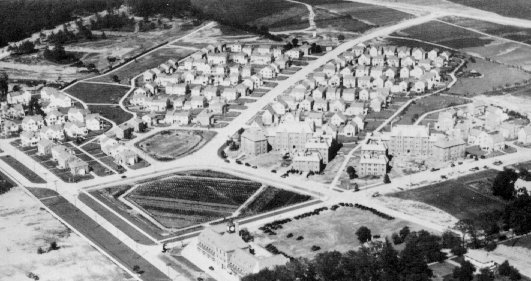

写真 4 レッチワース 航空写真(Google)

2 土地利用

駅を中心に半径 2.5Km

以内のほぼ円形の計画区域で、都市部の周囲は食糧供給用の農地グリーンベルトに囲まれており、中心部には市庁舎、劇場、図書館、美術館などの公共施設と公園のグリーンベルトを配し、駅から放射状に

6 本の大幅員の道路が延びる。(放射道路の中央分離帯部分に鉄路を敷設する計画があったが、モータリゼーションが急拡大したため実施されなかった。)

周辺部には学校のある住宅地域、外側には工場地区を配置する。土地賃貸方式による住宅、工場区域と住宅区域の分離、各種公共施設の配置、農作業の場など、今までにない理念が提唱され、この理念に賛同する人々による自律的なコミュニティの開発と運営はほぼ計画通り実践された。

3 庭に囲まれた住宅

住宅については、今日ではあたりまえとなった新聞社主催の「住宅展示会」を初めて行った。プレハブの新工法や当時の新素材を活用した庭付きの格安住宅を展示し、

それに呼応して鉄道が頻繁に現地見学会を開催したことにより、延べ六万人の来場者を得た。

写真5 コテージ型住宅

(http://www.letchworthgc.com/)

4 職住近接

住民の職場の一つとして、1920 年にスピレラ社のコルセット工場が駅近くに竣工した。

工場の外観は大きなカントリーハウス風にデザインされている。コルセットはその後需要が無くなり、1980

年代に工場が閉鎖されてオフィスに転用された。もう一つの主要な工場は消防車やゴミ収集車などの特殊自動車メーカーで、1922 年から 1990 年まで操業した。

多くの軽工業も進出したが、レッチワース最大の雇用者は、米国 IBM と同じ源流の計算機会社であり、1920 年から今日まで操業を継続している。

「職住近接」はハワードが提唱した重要な理念であったが、今日のように

CSR、グリーン調達、フェアトレードなどの付加価値が認められない時代、田園都市は産業都市と同じ経済価値で競走せざるを得ず、後述するように「職住近接」の理念の実現が最も難しい課題であり続けた。

写真6 スピレラビル 1920 年築 (http://www.letchworthgc.com/)

5 農作業の場

産業革命以前、農村内の手工業では食糧が自給自足に近かったことに戻る基本理念だ。ニューラナークなど水力利用時代の産業都市ならば、労働者はわずかに歩けば菜園を確保することができた。だが、工業の大都市集中に伴い、労働者は自らの菜園を持つことができなくなってしまった。これは、食糧確保の見地からも、保健衛生(リクリエーション)の見地からも大いに悪環境である。ハワードの主張した「都市と農村との結婚」の真意はこれらの取り戻しにあった。

(レッチワースから話が飛ぶが、食糧の自律は重要な理念なので補足しておきたい。ニューラナークのオウエンは「協同組合」の理念の起源と言われているが、世界最初の農業協同組合を創設し、農民の理想郷を創ろうとした人物は大原幽学(資料

17)である。彼は「性学」を説き、千葉県旭市の現大原幽学遺跡で 1838

年に「先祖株組合」を組成して共同購入や耕地整理、農業指導などを実践しており、タウンマネジメントシステムの概念の参考になる。現在、近隣の農業者が幽学の理念を引き継ぎ、「和郷園」(資料

18)という農業生産法人を設立して先進的な事業を実践していることは興味深い。農業のみではなく、食材の加工宅配とリサイクル事業、飲食業、さらには温浴や市民農園などの保健衛生(リクリエーション)事業にも進出しつつあり、近い将来、後述する「未来の田園都市型サステイナブルシティ」構想に重要な関わりを持つであろう。ぜひ現地を訪問してみてほしい。)

6 タウンマネジメント

1903

年に「ファーストガーデンシティ会社」が設立され、この会社が全ての土地を所有した。ただし、会社と地方自治体とは別に存立している。ハワードは、タウンマネジ

メントの手法として、賃料とタウンマネジメント費用を一括して収受する仕組み、 コミュニティが入札で外部事業者から上水、燃料、廃棄物処理などのサービスを調達する仕

組みなど、都市運営においても画期的な自律型の理念を提唱したが、実行されないものもあった。

当初の構想では、居住 7

年目に各区画の居住者は土地を購入することができるというものだったが、実際は会社が住宅建築主や農家に土地を賃貸する方式が続いた。土地の権利について、「土地は永久に共有される」というレッチワース設立時の理念が今日まで続いているが、この方式は英国でも特殊である。全ての住民が会社の株主となり、会社が受け取る賃料は住民の意思に従い公益のために再投資された。会社自らが電気ガスなどの供給者となり、都市計画の規制も行った。例えば住民が好まない高層建築などは規制された。

戦後になると電気ガスが国営化され、都市計画においても地方自治体の権限が強くなったため、会社の役割は縮小された。その後 1961

年、ホテルヨーク一派のいわゆる「地上げ屋」が既存株主の権利を買占める工作に出たため、1962

年の英国議会の特別立法で、株の売買ができない「レッチワースガーデンシティ会社」が新規に設立され、企業による会社乗っ取りは回避された。会社の主要業務は、レッチワースの特徴を保持するために、地域全体の土地(農場を含む)、オフィス、工場、店舗、住宅、公共公益施設を所有し運営することであり、土地利用に関する規制権限を付与されている。

さらに 1995 年、英国全体での特殊法人の見直し機運に従い、会社は非課税の財団に変更された。20 世紀末のこの時期、レッチワースの土地賃貸借期間は香港と同様に

99 年契約だったので、期限到来とともに一部の土地は居住者に売り払われることとなったが、ほとんどの土地は 999 年の賃貸期間に延長された。

以下、レッチワースの各種施設、ランドマークなどを見て「田園都市」の価値の片鱗にふれてみよう。

写真7 ガーデンシティミュージアム 1907 年築 (http://www.letchworthgc.com/)

写真8 ハワードパーク

設立当時と同じ状態の公園 (http://www.letchworthgc.com/)

写真9

ハワード夫人メモリアルホール 1906 年築 (http://www.howardhall.org.uk/)

写真10 駅舎 1913 年築 (http://www.letchworthgc.com/)

写真11

クロイスターズ 元は美術工芸学校 (http://www.letchworthgc.com/)

写真12 タウンホール

1935 年築 (http://www.letchworthgc.com/)

写真13 フェスティバル風景

(http://www.letchworthgc.com/)

3. 田園都市からベッドタウンへ ~大都市従属への逆行

1 「近隣住区」理念

レッチワースの大成功を受け、二つ目の田園都市ウェルウィン(資料 19)

をはじめ、英国では多くの田園都市が誕生する。ハワードの「田園都市」とともに今日までのニュー

タウン開発の理念を支えたのは、1924

年ペリーにより提唱された「近隣住区」理念である。(資料 20)

人口 5000 人程度、半径 400m

程度の徒歩圏内に基本的な住区とアメニティ施設一式、すなわち基本コミュニティ単位を創る理念であり、田園都市に限定せず、汎用的な都市計画において近隣住区の理念を導入しようというものである。

2 ラドバーンシステム

1929 年、田園都市理念と近隣住区理念を合体させ、さらにモータリゼーションに対処するため歩車分離のクルドザックと歩行者専用道路を都市計画に導入したのが、米国ニュージャージーのラドバーン(資料 21)であり、ここにおいて田園都市開発の理念と手法はほぼ完成する。

写真14 1929 年のラドバーン (http://www.radburn.org/)

3 ニュータウンとベッドタウン

~従属型ベッドタウンの量産

ハワードのレッチワース以降今日までの百年間、世界中のほとんど全てのニュータウン開発は田園都市の「形態」を手本にしているが、「理念」には大きな違いがある。ハワードは、「職場」、「食糧」、「タウンマネジメント」まで含めた自律独立型の都市の開発と運営を基本理念としていた。イギリスの田園都市はほぼその形態と理念を継承していたが、戦後イギリスのニュータウン(衛星都市)や他国のニュータウンではタウンマネジメントの自律のみが実践され、食糧はおろか職場の確保もあまり考慮されず、大都市に従属するベッドタウンとなってしまった。

日本では、渋沢栄一らが 1916 年に田園都市株式会社を設立し、1918 年以降に洗足や田園調布で「田園都市」を開発した。関西では小林一三の阪急電鉄により 1911 年に箕面、1930年代に千里などが開発された。戦後の公団公社住宅やデベロッパー等によるニュータウン開発のモデルも形式上はハワードの田園都市であったが、実態は大都市に従属するベッドタウン、ゼロ次産業の町であった。特に日本ではタウンマネジメントの自律もなく、今日まで一貫してハワードの基本理念とは大きくかけ離れたものであり続け、サステイナビリティ問題の重大な原因となっている。

4. 未来の「田園都市型サステイナブルシティ」

1 文明と都市 ~経済革命とともに変わる都市の形

狩猟採集から栽培農業への生産革命により、古代の四大文明が栄え、農村を支配する政治の中枢として古代王朝国家の大都市が成立した。産業革命に伴い産業都市が発達し、それが今日の多くの大都市に育っている。

20

世紀末からは「第三の波」の「知財革命」の時代と言われ続けているが、知財革命に適した都市はまだ現れておらず、旧型の産業都市(鉱工業、商業、金融等に最適化した都市)がグローバルな都市間競争に晒されながら延命を模索している戦国時代の状態だ。産業都市のサステイナビリティが問われている今日、未来の「サステイナブルシティ」、産業都市の次に来る「知財都市」とはどのようなものだろうか。

2 コンパクトシティとサステイナブルシティ

近年の「コンパクトシティ」の定義は混乱している。(資料 22)

都市計画の理念とかけ離れ、コンパクトシティの甘い響きを政治的に利用している例もあるので、ここで再確

認しておこう。

戦後のモータリゼーションに伴い、ニュータウンが大都市郊外へ拡がる「スプロール現象」と中心市街地の空洞化が発生する。自動車中心の都市に警鐘を鳴らし、公共交通と徒歩を重視

し た都 市 計 画の 再 評価 が 図ら れ た。 そ れが ア メ リカ の 「ニ ュ ー アー バ ニズ ム」「TOD(Transportation

Oriented

Development)」であり、ヨーロッパでは「コンパクトシティ」と呼ばれた。日本では「コンパクト」のイメージが良いため、その言葉を流用しているが、「コンパクト(小型)」であることよりも、「サステイナブル(持続的)」で「セルフコンテインド(自給的)」で「オートノマス(自律的)」であることのほうが優先されるので、これらのキーコンセプトを統合して「サステイナブルシティ」と呼ぶべきである。コルビュジェ(資料

23)は、郊外型の一戸建て住宅を土地利用の無駄だとして高層建築を主張したが、これは産業都市型の発想であり、彼の言う「輝く都市」「300

万都市」がサステイナブルシティであれば建築物の土地利用形態は一つに決めつける必要は無い。

3 「サステイナブル」とは

では「サステイナブル」とはどういうことか。「サステイナブルデベロップメント(持続可能な成長)」の理念が確立されたのは、1983

年の国連環境開発委員会(WCED;ブルントラ

ント委員会)の定義による(資料

24)。当時は、環境と経済と社会と文化のサステイナブルデベロップメント(持続可能な「成長」)であったが(資料

25)、今日では、開発途上国との立場の違いを明確にするため(世界の人口の 20%を占める先進国が

80%の天然資源を消費しているのだから)、正しくは、先進国がサステイナブルデグロース(持続可能な「縮減」)を目指すべきだという理念に変化している。となれば、日本は高度成長期のシステムが機能不全に陥り、人口をはじめほとんど全ての面で減速の兆候が見え隠れしているので、サステイナブルデグロースの先進国になりうる絶好の機会ではなかろうか。

「セルフコンテインド/オートノマス」とはどういうことか。セルフコンテインドとは、閉じた循環型システム、エネルギー、上下水、食糧、収入源など、全ての都市システムを内

包している状態だ。例えば外洋客船や食糧も自給していた中世の修道院がイメージされる。極端な例は宇宙ステーションや原子力潜水艦などだが、完全閉鎖システムほどの過剰なセルフコンテインメントは必要なく、地域内で相互に融通連携すればよい。

オートノマスとは、コミュニティとタウンマネジメントの独立運営とアイデンティティの確保である。

4 「田園都市型サステイナブルシティ」の理想形

産業都市を求心力とする今日の世界、もちろん日本でも、大都市地方を問わず「地域のサステイナビリティ」が身近な問題となっている。人間で言えば多臓器不全のようなものだが、慢性化して自覚症状が無いか、症状はあるが医者に診てもらわない場合がほとんどだ。

診てもらったところで、都市問題の専門医を標榜する人々は、残念ながら人間ドックのような診断手法も処方箋も手術策も未だ確立できていない。各分野の専門家も自分の得意分野を主張するだけ。木を見て森を見ていない状況だ。

産業都市、田園都市ともにサステイナブルシティの理想モデルが必要だが、そのカギは、ハワードの田園都市では実現が不十分だった「環境・エネルギー・食糧・健康安全・教育文化・産業(特に知財)・多世代近居・タウンマネジメント」など、自然環境・人文環境・社会環境がサステイナブルであるための統合システムを内包(セルフコンテイン)することであろう。

より具体的に言えば、特に、

・エネルギーと食糧のセルフコンテインド化(地産地消)

・教育のセルフコンテインド化(手工業時代の徒弟制度のように、親方も隠居も総出で、幼少期から高等教育まで一貫して自分たちの目的に適った自律的な職業教育、技術の伝承と開発を重視した知的生産教育を行うこと)

・知財産業のセルフコンテインド化(知的でクリエイティブで自律的な事業者をサポートする協同組合的システムと施設、例えばマーケティング・知財管理・技術の伝承などを自

律的に行い、大企業の下請けにならないようなシステム、顧客の側が工房に買い付けに来るようなショールームや見本市のシステム等)

などが必要になる。この統合システムを、既存都市の改変で実現させるのか、新都市の開発で実現させるのか。いずれにせよ日本オリジナルのサステイナブルシティモデルが必要なことは間違いなく、そのモデルの開発運営力をもってして国内外の「サステイナブルシティ」へのニーズに応えることが求められている。平たく言えば、「サステイナブルシティ」は自動車などと同様なグローバル戦略商品になりうるのだ。

であれば、理念も目的も知財創造の可能性も不明確な「中心市街地活性化」対策で資源と時間を浪費している場合ではないのではなかろうか。上記のシステムが組み上がるに適した潜在的な環境は、小売商業システムの変革に対応できず空洞化した産業都市の中心市街地にはなく、地方各地に分散する高等教育機関の所在地周辺にありそうだ。以前はそれら教育機関は実業の技術開発を支える先端であったし、今でも当時の遺伝子がかろうじて活きているのだから。

例えば山形の米沢、長野の上田、群馬の桐生はともに繊維産業に特化した旧制高等工業学校であり、今でもハイテク産業のインキュベーションの源泉となっているし、かつては重要輸出品であった名古屋地区での陶磁器の技術が日本碍子などの先端企業の母体となっている。旧制秋田鉱山専門学校の技術も世界に誇れるものだったし、バイオ技術の源泉も全国各地の旧制高等農林学校にある。

問題は、国を挙げて知財と未来産業との統合(インテグレーション)戦略を立案実践するダイナミズムの不足であり、これら高等教育機関および周辺知財産業関係者の多くが瀕死の状況であることが非常に危惧される。

肝心の「田園都市型サステイナブルシティ」の理念と戦略、戦術たる技術とシステムの詳細については、大きなテーマなので別途モデル都市を設計して詳述する。