General

General

Nature

Nature

Water

Water Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

兵庫県猪名川町 多田銀銅山遺跡

The ruins of Tada silver and copper mine,Inagawa Town,Hyogo

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

||

Flower Flower |

||

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

|

|

Food Food |

|

March 1,2025 大野木康夫 source movie

所在地 兵庫県川辺郡猪名川町銀山

国指定史跡

【国指定文化財等データベースから引用】

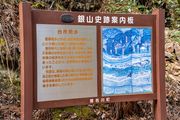

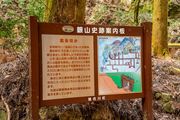

多田銀銅山は大阪平野中心部から北約20kmの中国山地南東、北摂の山並みに広がる十数km四方に及ぶ鉱脈の総称で、寛文年間に本格的な採鉱が開始されてから、昭和48年の閉山までの間、採掘の場所や規模及び主体者を変えながらも、ほぼ継続的に銀・銅の採掘が行われた。

伝承によると東大寺の大仏造営に伴い銅を献上したことが採銅のはじまりとするが、史料上の初見は『壬生家文書』に見える長暦元年(1037)頃の能勢採銅所設置の記事である。採銅所は現在の能勢町域に所在したと考えられており、当初は摂津国の国衙から料物を支給され、在郷住民を雇用して採鉱を行っていた。弘安2年(1279)からは、付近の公領や荘園の農民を寄人・徭人に編成して労働力として確保し、採鉱する体制をとったことにより採銅所が周辺村落に対する支配権を有する様になったことが知られる。採銅所は下級官人の小槻氏(壬生家)が世襲したが、南北朝の動乱時に守護や多田院御家人である能勢氏、塩川氏らの侵略を受け、天正5年(1577)に解体された。天正年間には現在の猪名川町域において豊臣秀吉が鉱山開発にあたったと伝えられている。中世の鉱山経営の実態と変遷が判明する希有な事例である。

万治3年(1660)に大口間歩(おおぐちまぶ)で銀の含有率の高い良好な鉱脈が発見されたことにより本格的な鉱山経営が開始される。寛文元年(1661)には幕府の直山(じきやま)となり「銀山町」が置かれ、代官所と四つの口固番所(くちがためばんしょ)が普請されるとともに、周辺70余村を「銀山付村(ぎんざんつきむら)」として幕府の直轄とした。寛文4年には銀3600貫目、銅75万斤を産出し吹屋の数は76軒、「銀山三千軒」といわれるほどの賑わいを見せた。

しかし、その後は多量の湧水により採鉱が困難になったこともあり、産出量が減少し続け、天和2年(1682)には直山から請山(うけやま)になり、代官所も採掘の許可と運上金の徴収などを行う役所に変わり、口固番所も廃止された。それ以降は、村民により小規模な採鉱が行われるようになるが、村民らは大坂の有力商人との結びつきを深め、その援助を受けながら、江戸時代をつうじて主に銅を採鉱するようになる。なお、代官所は明治2年(1869)に廃止されるまで、多田銀銅山と銀山付村を支配した。

江戸時代の多田銀銅山は、大坂や京都などの大都市に近接する鉱山として最先端の技術が用いられていたことも知られ、寛永頃には南蛮吹きが取り入れられていたこと、生野銀山に製錬技術を伝えたこと、大坂へは粗銅(あらどう)ではなく抜銀(ばつぎん)された鍰銅(しぼりどう)を出荷していることが分かっている。また、18世紀前半以前に成立したとされる『摂州多田銀銅山鉑石吹立(はくせきふきたて)次第荒増(しだいあらまし)』には、採鉱から製錬に至るまでの諸工程が詳細に描かれている。この他にも、最盛期である寛文年間に描かれたと考えられる『銀山町間歩絵図(ぎんざんちょうまぶえず)』や『柵内銀山町御用地略絵図』(幕末に寛文年間の絵図面を参考に作成したと考えられる)などの複数の絵図が残されており、これらから銀山地区の間歩や諸施設の配置と構成が判明する。

猪名川町教育委員会は江戸時代の多田銀銅山の中心である銀山地区を対象として、平成12年度から代官所跡をはじめとする主要施設の発掘調査及び間歩群などの詳細分布調査、史料調査等を行った。

代官所跡は銀山地区の南部、銀山川の南西岸に位置する。明治6年(1873)『元鉱山御役所御払下ヶ願(もとこうざんおんやくしょおんはらいさげねがい)』には、建物の配置が克明に記されている。発掘調査では明治6年の絵図に見える建物跡が検出されており、周辺には絵図に見える高札場跡や稲荷社のものと考えられる土壇が良好な状態で残っている。

番所は四箇所あり、そのうち大坂口番所跡には切り通し状の道と石垣、5箇所の平坦面が残っており、発掘調査では建物の基礎固めと考えられる盛り土遺構、木戸跡と考えられる柱穴などが検出された。出土遺物は、17世紀後半のものであり、口固番所の存続時期と合致している。

間歩群は14地点で確認されている。瓢箪間歩群、台所間歩群は銀山地区の北側に位置する。露頭掘り、𨫤追掘り、横相(よこあい)の坑道、立坑といった多様な採鉱跡が確認でき、長期間にわたって採鉱が行われていたことが分かる。また、大金間歩群の坑道前面で行った発掘調査では、選鉱に用いられた淘槽(ゆりものぶね)と考えられる長辺約90cm、短辺70cmの木枠を検出した。明治時代のものと考えられ、採鉱から選鉱までの作業工程は坑道周辺で行われていたことが分かった。

焼窯(やきがま)や吹屋などの製錬関係の遺構は、主に銀山川に面した本町付近で認められる。『柵内銀山町御用地略絵図』には吹屋とみられる建物と対岸に焼窯が描かれており、絵図が示す場所には江戸から明治時代のものと考えられる2基の焼窯が良好な状態で残っている。焼窯1は東西2m以上、南北6.7mにわたって石積みが残っており、少なくとも3連の窯からなっている。窯の背面にはそれぞれ煙出しが付く。石積みの内側では被熱したスサ混じりの粘土層が確認されたことから、本来は窯壁を持っていたことが分かる。また、窯の周辺では多数の桟瓦が認められることから、瓦葺きの覆屋の存在が想定される。

この対岸には江戸末期から明治初期に建てられたと考えられる吹屋が昭和前期まであったことが知られるとともに、厚さ1.5mにも及ぶスラグ層が確認できる。また、銀山川の河床は平滑に削られており、河床の岩盤に円形や方形のピットが掘り込まれている。これらのピットは橋脚や井堰に伴うものと考えられ、井堰は製錬の工程で用いる水を確保する目的で、河川の水位を上げるために設置された可能性が考えられている。

このように、多田銀銅山遺跡は平安時代末期から採鉱が行われているだけでなく、その経営の在り方と変遷が史料から確認できる数少ない遺跡である。また、大坂などの都市に近接する鉱山として最先端の製錬技術が採用されており、その技術は生野銀山をはじめとする各地の鉱山にも影響を与えている。さらに、江戸時代における鉱山の管理及び生産に係る遺構が良好に残るとともに、豊富な史料や遺構から江戸から明治時代に至るまでの鉱山の在り方や産業技術史を考える上でも重要である。今回は、多田銀銅山遺跡の最盛期である17世紀後半における生産の中心であり、かつ鉱山全体の管理を行っていた銀山地区のうち、条件の整った範囲を史跡に指定し、保護を図ろうとするものである。

パンフレット

悠久の館(資料館)

資料館の南西、野尻川の対岸が代官所跡です。斜面が崩れたので立入禁止になっており、資料館側からしか撮影できません。

徒歩で史跡巡り

銀山橋付近

野仏

民家

平炉跡

金山彦神社

野尻川左岸を青木間歩へ

青木間歩は中を見学できる唯一の間歩です。

青木間歩の上の露頭掘の跡

再び青木間歩へ

野尻川を渡って更に上流へ

水抜通風穴跡

更に奥へ

たまごパック誕生の地

二股を左手に進む

次の分岐路は右へ(標識の通り)

日本鉱業多田鉱山事務所跡

瓢箪樋大露頭

台所間歩、瓢箪間歩へ

台所間歩

瓢箪間歩へ

瓢箪間歩

帰路

行きに気付かなかった代官所門(移築)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中