General

General

Nature

Nature Water

Water Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

兵庫県神戸市長田区 長田神社

Nagatajinja,Nagataku,Kobe City,Hyogo

|

Category |

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

|

Nature Nature |

|

|

Water

Water |

||

Flower

Flower |

||

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

August 2 and 12, 2025 野崎順次 source movie

兵庫県神戸市長田区長田町

式内社(名神大社) 長田神社

(Nagatajinja Shrine, Nagataku, Kobe City, Hyogo Pref.)

登録有形文化財の建造物が16棟あり、その説明はすべて文化遺産オンラインからの抜粋である。

パンフレットと現地説明板

長田神社南の信号に面する大鳥居から東出入口まで

絵馬殿、手水舎

国登文 神門 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、間口7.1m

拝殿の南方,拝殿の棟とは方向をやや振って建つ。境内再編に伴う新設の施設で,切妻造,銅板葺,3間3戸の八脚門形式を採る。本柱は円柱,控柱は角柱,軒は二軒疎垂木とし,丹塗のうえ要所を錺金具で飾る。昭和初期内務省系神社建築の造形的特色をもつ作品。

祓戸のさざれ石

神門(続き)

国登文 廻廊及び脇門 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積60㎡、脇門付

神門の西側4間分,神符授与所の東側,脇門を挟んで左右4間分づつを廻廊とする。梁間8尺,両下造,銅板葺で,北側は吹放ち,南面は腰羽目板嵌,上部連子窓とし,脇門には桟唐戸を建込む。神門などともに石垣上に建ち,内外苑を隔てる一文字状の結界をなす。

国登文 神符授与所及び附属屋 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積24㎡

神門東端に桁行6尺,梁間8尺,東西棟,両下造の附属屋が取り付き,その東に南北棟,入母屋造,桁行18尺,梁間12尺の神符授与所を内苑側に張り出す。北側は三方にガラス障子を建込み,南面は附属屋とも廻廊と同様の腰羽目板嵌,上部連子窓の意匠とする。

国登文 拝殿 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積143㎡

幣殿の前面に建つ。幣殿とは平面的に一体のつくりで,桁行5間,梁間5間,銅板葺の入母屋造とする。正面1間通りは吹放ちの向拝とし縋破風をつけて納めるなど創意が見られるほか,正面中央の軒唐破風,飛貫頭貫間の蟇股など社殿中最も装飾的につくられる。

瑞垣内の幣殿、本殿、天照社、天満社は、外からほとんど見えず、また、御殿内の撮影は禁止なので、わずかな写真しか撮れなかった。

国登文 幣殿 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積18㎡

本殿と拝殿を繋ぐ位置に建つ。東西棟の本殿とは棟を直交させた切妻造で,桁行2間(13尺5寸)梁間1間(14尺4寸)の規模とする。柱は角柱,組物は出三斗で中備に蟇股を入れ,軒は二軒疎垂木とするなど本殿とは異なる仕様とし桁行柱間には蔀戸を立てる。

国登文 本殿 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積25㎡

大正13年1月焼失の再建社殿。三間社流造で,切石積基壇上の亀腹上に建ち,柱は円柱で四方に跳高欄付切目縁を廻らす。組物は平三斗,軒は二軒繁垂木,妻飾は豕叉首とし,棟を千木と勝男木で飾る。木部は丹塗を施し要所に錺金具を打つ。設計は香川定太郎。

国登文 天照社 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積1.0㎡

透塀の内,本殿東方に位置し,切石3段積の基壇上に建つ。一間社流造で,桁行2尺7寸,梁間2尺2寸,向拝梁間1尺8寸規模,屋根は銅板葺,軒は一軒繁垂木とする。本殿の意匠に対応して,柱は円柱で四周に縁高欄を廻し,向拝の柱は角柱として浜床を設ける。

国登文 八幡社 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積1.0㎡

透塀の内,本殿西方に位置する。天照社と同様,切石3段積の基壇上に建つ一間社流造で,桁行2尺7寸,梁間2尺2寸,向拝梁間1尺8寸規模,屋根は銅板葺,軒は一軒繁垂木,木部を丹塗とする。天照社とともに,透塀内の聖なる空間を構成する主要素になる。

国登文 東楽所 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積16㎡

拝殿の背面1間通りの東端に位置し,拝殿よりやや低い石積基壇の上に建つ。桁行2間,梁間2間規模の東西棟,銅板葺,入母屋造とし,東・南面に連子窓,西面に入口を開ける。組物は舟肘木,軒は一軒疎垂木で簡素であるが本殿幣殿拝殿の社殿構成の一翼を担う。

国登文 西楽所 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積16㎡

拝殿の背面1間通りの西端に位置し,拝殿よりやや低い石積基壇の上に建つ。桁行2間,梁間2間規模の東西棟,銅板葺,入母屋造とし,西・南面に連子窓,東面に入口を開ける。東楽所と同様なつくりになり,社殿構成に拡がりと奥行きをもたせる役割を担う。

国登文 透塀及び門 昭和前/1928

東西楽所から発して本殿を囲うように建つ。塀は東西面各8間,北面10間の切妻造,銅板葺,控え柱建で,腰羽目板張り,上部透し連子窓とする。東西楽所寄りの2箇所に潜りを設けるほか,北面中央に切妻造,銅板葺,柱間7尺5寸,棟門形式の裏門を開ける。

国登文 神楽殿 昭和前/1928

木造平屋建、銅板葺、建築面積32㎡

脇門を潜った右手前方,拝殿の東南方に西面して建つ。桁行21尺梁間12尺,入母屋造,銅板葺で,前後に桁行9尺,梁間4尺5寸と6尺の突出部を設け十字形平面とする。軒は一軒疎垂木とし,四周に縁高欄を廻す。神社社殿構成に欠くことのできない要素。

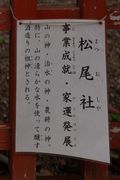

国登文 松尾社 江戸/1751-1829/1928移築

木造平屋建、銅板葺、建築面積0.81㎡

焼失を免れた末社のひとつで,火災前は覆舎内に在った。拝殿向拝部の東方,月読社の南方に位置し,桁行2尺3寸,梁間2尺1寸と対向する蛭子社と同規模,同仕様であるが,石積基壇上に亀腹を築き,その上に一間社流造を載せている点は透塀内の末社に似る。

国登文 月読社 江戸/1751-1829/1928移築

木造平屋建、銅板葺、建築面積1.0㎡

焼失を免れた末社のひとつで,拝殿の東方に西面して建つ。一間社流造,銅板葺で,桁行2尺4寸,梁間2尺3寸,向拝梁間1尺9寸規模,軒は二軒繁垂木とし,三方に高欄付縁を廻す。

中村時蔵奉納石燈籠

楠宮稲荷社と御神木

右から左へ、出雲大社、えびす像大黒像、蛭子社と並ぶ。

国登文 出雲大社 江戸/1751-1829/1928移築

木造平屋建、銅板葺、建築面積1.1㎡

焼失を免れた末社のひとつで,西楽所の西方に東面して建つ。玉垣内の石積基壇上に載った一間社流造で,桁行2尺4寸,梁間3尺3寸規模とし,月読社と同様,軒は二軒繁垂木,三方に高欄付縁を廻し,棟を千木と勝男木で飾る。拝殿等に合わせ木部を丹塗とする。

えびす像大黒像

国登文 蛭子社 江戸/1751-1829/1928移築

木造平屋建、銅板葺、建築面積0.79㎡

焼失を免れた末社のひとつで,拝殿の西方に東面して建つ。出雲大社とは並列し,ほぼ同様の仕様であるが,桁行2尺3寸,梁間2尺1寸1分,向拝梁間1尺5寸9分,棟高10尺9寸4分とやや小ぶり。もと素木建であったが,移築に際し丹塗仕上げとされた。

神饌所の華美な太鼓?

眼鏡碑

夜泣き石

長田から苅藻川をさかのぼって明泉寺の谷を北に進み、白川に通じる長坂越えと呼ばれる山道があった。この長坂の道端に円すい形の富士山のような姿をした石があった。「この石を、長田神社の庭石にしよう。」と長田の村人は、苦心してその石を運びおろし、神社に納めた。贈られた長田神社の当時の神主は、「神社にはたくさんの庭石があるから、この見事な石はわが家にもらって帰ることにしよう。」と、平野の自宅に持ち帰った。

その夜のことであった。夜も更けた頃、神主の家では、どこからともなく、すすり泣くような声がしたのである。「庭で誰かが泣いているような声がするが・・・・・。」

「シクシク、長田へ帰りたい。シクシク、長田へ・・・・・。」庭を見ても、誰もいない。いく夜もそんなことが続いた。ついに神主は夜通し庭で見張りをすることにした。そしてその夜も、泣き声が聞こえた。「シクシク。シクシク、長田へ帰ろう・・・・・。」どこから聞こえてくるのか調べてみると、庭に置いた富士山の形の石から聞こえてくるようであった。見ると、石の表面がじっとりとぬれていた。翌朝、さっそく神主は村人に頼んで石を長田へ運んだ。これを夜泣き石と呼んで、神社の境内に安置した。

(長田神社公式ウェブサイト「ながたの民話」より)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中