General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

京都府京都市東山区 建仁寺

Kenninji,Higashiyamaku,Kyoto City,Kyoto

Category |

Rating |

Comment |

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町584 建仁寺勅使門(矢の根門) 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 鎌倉後期 四脚門、銅板葺 19020731

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町584 建仁寺方丈 重文 近世以前/寺院 室町後期 文明19(1487) 桁行27.6m、梁間20.7m、一重、入母屋造、銅板葺 18990405

July 27, 2024 野崎順次 source movie

京都府京都市東山区大和大路四条下ル小松町584

建仁寺塔頭 西来院

蘭渓道隆750年遠忌記念 特別拝観

この度、2028年に750年遠忌を迎える西来院開山蘭渓道隆禅師の遠忌事業といたしまして、本堂改修工事、本堂前枯山水庭園の作庭、玄関前庭園の作庭、水盤を配した中庭の作庭、二曲一双の屏風絵、本堂天井画が完成致しました。

この度、庭園には1000株を超える蘭の花が植えられた、『蘭の寺 西来院』を特別公開致します。

期間: 令和6年3月23日~12月31日(8月1日〜9日は拝観休止)

(西来院公式ウェブサイト)

花見小路からのアプローチ

玄関あたり、枯山水庭園「九華青蓮」を横から見る。

玄関前枯山水庭園「九華青蓮」

中根庭園研究所により全面改修した新庭園

中庭「天地」と黒い石器「円相」、共に樂雅臣制作

本堂

天井画「白龍図」

中国のビジュアルアーティスト陳漫(Chen Man,チェン マン)氏により制作され納された。

陳漫制作の双獅子の絵

本堂前庭枯山水庭園「峨眉乗雲」

蘭渓道隆禅師が修行された、中国峨眉山の巨石を配し、中根庭園研究所、中根行宏氏、直紀氏により作庭された。

本堂の奥へ

壁画絵師・木村英輝さんによる見事な二曲一双屛風「登龍門」

その他

参考資料

再来院公式ウェブサイト

July 20,2024 大野木康夫

source movie

禅居庵摩利支天堂(京都府指定有形文化財)

室町後期の建築

桁行三間、梁間二間、一重もこし付、入母屋造、向拜桁行二間、梁間一間、唐破風造、妻入、本瓦葺

勅使門(矢の根門)(重要文化財)

鎌倉後期の建築

四脚門、銅板葺

三門

江戸末期の建築

三間三戸楼門、二重、入母屋造、本瓦葺、両脇山廊附属

法堂(京都府指定有形文化財)

明和2(1765)年の建築

桁行五間、梁間四間、一重もこし付、入母屋造、本瓦葺

向唐門(京都府指定有形文化財)

寛文年間頃の建築

一間向唐門、銅板葺

方丈(重要文化財)

文明19(1487)年の建築

桁行27.6m、梁間20.7m、一重、入母屋造、檜皮葺

庫裏(京都府指定有形文化財)

文化11(1814)年の建築

桁行東面17.8m、西面19.9m、梁間19.8m、一重、正面切妻造、背面入母屋造、棧瓦葺

大玄関(京都府指定有形文化財の附指定)

桁行三間、梁間正面一間、背面二間、一重、正面入母屋造、背面寄棟造、棧瓦葺、東西面廊下附属、東面桁行一間、梁間一間、西面桁行三間、梁間一間、一重、両下造、桟瓦葺

廊下(京都府指定有形文化財の附指定)

桁行三間、梁間一間、一重、両下造、桟瓦葺

廊下の続き

浴室(京都府指定有形文化財)

寛永5(1628)年の建築

桁行五間、梁間三間、一重、切妻造、妻入、両側面突出部附属、桟瓦葺

楽神廟(京都府指定有形文化財)

江戸前期の建築

一間社流見世棚造、桟瓦葺

開山堂楼門

大鐘楼(京都府指定有形文化財)

元和8(1622)年の建築

桁行二間、梁間一間、一重、切妻造、本瓦葺

小鐘楼(京都府指定有形文化財)は修理中

北門(京都府指定有形文化財)

寛永年間の建築

高麗門、本瓦葺

西門(京都府指定有形文化財)

文化年間の建築

四脚門、切妻造、本瓦葺

久昌院

本堂(京都府指定有形文化財)

慶長13(1608)年頃の建築

桁行16.7m、梁間12.1m、一重、入母屋造、背面突出部附属、桟瓦葺

表門(京都府指定有形文化財)

17世紀後期の建築

一間薬医門、切妻造、本瓦葺、潜附属

鐘楼(京都府指定有形文化財)

寛永4(1627)年の建築

桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、本瓦葺

霊屋(京都府指定有形文化財)

元和3(1617)年頃の建築

桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、銅板葺

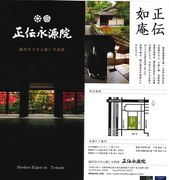

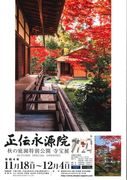

正傳永源院本堂(京都府指定有形文化財)

寛永10(1633)年の建築

桁行17.0m、梁間12.0m、一重、入母屋造、背面突出部附属、桟瓦葺

November 26, 2022 野崎順次 source movie

京都府京都市東山区大和大路通四条下ル四丁目小松町586

臨済宗大本山建仁寺塔頭

正伝永源院

(Shoden Eigen-in

Temple, Higashiyamaku, Kyoto City, Kyoto Pref.)

建仁寺の塔頭。織田信長の弟であり茶人の織田有楽斎が再興した「正伝院」と熊本藩主・細川家の菩提寺「永源庵」が、明治期に合併し現在の寺院に。普段は非公開だが、春の桜やツツジ、秋の紅葉にあわせて特別公開が行われている。江戸時代初期に建てられた方丈は、建仁寺塔頭のなかでも特に古く貴重な建築物である。また、有楽斎が築いた茶室「如庵」(国宝・復元)や狩野山楽による襖絵「蓮鷲図(れんうず)」などが見どころ。

※襖絵はご覧いただけない場合もある。

(「そうだ 京都、行こう」ウェブサイトより)

2022年11月18日~12月4日 秋の庭園特別公開 寺宝展

パンフレット

庫裡

墓所 織田有楽斎、夫人、織田長好、一條関白室(有楽の孫)

細川家歴代墓所と細川石、福島正則関係のお墓など

唐門から方丈へ

府文 方丈 江戸初期(1633)

細川護煕襖絵「聴雪」

細川護煕襖絵「秋氣」

上間

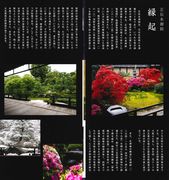

方丈前の池泉回遊式庭園

寺院に確認すると、現在の池泉庭園は明治初期後頃であり、当時は枯池だったとのこと。池泉庭園になったのは平成初期(1990年前後)頃とのこと。

(「庭園ガイド」ウェブサイトより)

武野紹鷗供養塔

紹鷗は千利休の師。天正七年(1579)堺の寺に供養塔が建立された。その後、正伝院に移され、明治初期の神仏分離で、藤田家が入手、太閤園(大阪都島区)に置かれていたが、奇しくも戻ってきた。

再び、池泉回遊式庭園

茶室「如庵」(国宝復元)

江戸時代(1618年)に正伝院が再興された時に造られた茶室「如庵」は、明治に三井家本邸(東京)、1972年に名鉄犬山ホテル敷地内に移築され、なんと「国宝三茶室」となっている。こちらの「如庵」は、当時の茶室を平成8年(1996)に再現したものである。「国宝三茶室」の他の2ヶ所は、京都府大山崎町の待庵(たいあん)、京都市大徳寺の密庵(みったん)であり、待庵を摸した茶室は爽籟軒庭園(尾道市)にある。

(「庭園ガイド」ウェブサイトより)

露地

その他

November 24,2020 大野木康夫

source movie

まだ紅葉の盛りには早い時期でした。

Nov.24,2020 瀧山幸伸

Edited movie /p>

A camera

B camera

Mar.23,2020 瀧山幸伸

Edited movie /p>

A camera

B camera

法堂

本坊

方丈

法堂

三門

浴室

勅使門

July 27,2016 大野木康夫

July 10,2016 中山辰夫

京都市東山区大和大路四条下ル小松町

建仁寺は2002(平成14)年に創建800年を迎えた、京都最古の禅寺である。

建仁寺は、1202(建仁2)年に栄西によって建立され、時の年号を寺名とすることを許された年号寺である。

はじめは、比叡山延暦寺の禅寺への弾圧行動を考慮して、真言・天台・禅三宗の兼学であったが、第10世蘭渓道隆・第11世円爾弁円のときに禅宗とした。

室町時代は幕府の保護もあり五山の一つとして重きをなした。

堂宇は、1205(元久2)年の竣工以来、火災や兵火等に遭い、造営を繰り返した。1586(天正14)年、豊臣秀吉からの寺領820石や、安芸国安国寺からの方丈の移築、東福寺からの仏殿の移築で、現在の基礎が築かれた。(方丈・仏殿は国重要文化財である)

勅使門と周辺 国重要文化財

八坂通りに面している。建仁寺中で最古の建造物 鎌倉時代の遺構である 門の柱や扉に矢の疵があるとされるがよく見えない。

構造が禅宗様門といわれ、中央の本柱が前後に立つ控柱より高くたち、棟木を支える構造になっている。この様式は鎌倉や山梨の禅宗の拠点地に多い。

一般は隣の小さな門より入る。

放生池周辺 ソメイヨシの咲く頃が美しい。 これより先は禅の世界で、石橋が結界である。禅宗独特の伽藍配置となっている。

三門 「望闕楼」は「御所を望む楼閣」という意味

1923(大正12)年静岡県の安寧寺から移築したもの 空門・無相門・無作門の三解脱門 楼上に釈迦如来、迦葉・阿難両尊者と十六羅漢を祀る。

浴室 七伽藍の一つ 1623(寛永5)年建立 しだれ桜の咲く頃が美しい

道元禅師顕彰碑〜楽神廟〜洗鉢池 道元は鎌倉時代初期の禅僧。日本における曹洞宗の開祖。

開山堂 開山の栄西禅師の廟所 通常は非公開 特別公開日がある。 公開時も撮影は不可宗祖栄西禅師の「廟所」と云うことで山門

栄西禅師がもたらした茶と桑 栄西は1141(永治元)年岡山・吉備津宮の社家に生まれ、天台密教を修め、その後二度入宗した。禅と喫茶の法を普及させた。

法堂 (はっとう) 1765(明和2)年建立 その天井部は250年間空白であった。 仏殿兼用の「拈華堂(ねんげどう)」 禅宗様式の仏殿形式

説明

外観

法堂の内部 床は瓦タイル敷きで、禅宗仕様である。建仁寺の殆どの伽藍が同じ仕様である

構造

須弥壇周辺 正面須弥壇には本尊釈迦如来坐像と脇侍迦葉尊者・阿難尊者が祀られている

法堂天井画

双龍図説明 空白の天井部に、2002(平成14)年創建800年を記念して「小泉淳作画伯」筆の双竜が掲げられた。

縦11.4m、横15,8m、畳108畳分の広さ、高さは12m 1年10か月の歳月をかけ完成。建仁寺で初めて描かれた龍図である。

龍は仏法を守護し、また水の神ともとされ、修行僧に仏法の教えの雨を降らせるとされた。火災から寺を守るという意味もある。

画伯は自分の全てを投入して描いた。架空の動物である「龍」の存在感の表現と「雲」の描写が難しかったと言われる。

小泉淳作画伯の作品に、鎌倉建長寺の法堂天井の「龍雲図」や東大寺本坊の「ふすま絵巻」がある。

法堂と本坊・他とは廊下で結ばれている 本坊から方丈、そして法堂へ進むのが正規なルートである。

方丈と法堂を結ぶ渡廊下

本坊とその周辺

陀羅尼の鐘

東の鐘、17世紀中頃建立。修行僧が観音慈救陀羅尼を一万編唱えながら鐘を撞いたともいわれる。

勅使門−方丈大雄苑の入口である。勅使門は開かずの門 「大哉心乎 大いなる哉 心や」−人の心は本来自由でおおらかである−栄西禅師の説法

国重要文化財である「方丈」の屋根を境内の方々から見る

本坊・庫裏 拝観入口である 庫裏の屋根が豪快である 庫裏は1818(文化15)年建立 切妻造

風神雷神屏風図 国宝 高精細デジタル複製 俵屋宗達 二曲一双の屏風前面に金箔を押し、右風神、左雷神を描く。「雷神 風神」書は金沢翔子筆

内部拝観開始

方丈 国重要文化財 1599(慶長4)年安芸安国寺の足利尊氏建立の客殿を移築したとされる。五山寺院の方丈建築で最古の遺構。

建仁寺方丈は、天龍寺方丈を除き、規模が大きいとされる東福寺・相国寺の五山方丈の規模を上回っている。

四周に広縁を巡らせ、広縁は幅が一間半と広く、落縁付で西縁まで続く。南西に面ともに正面ともいえる構造になっている。。

仏間を控えた広い室内を配し、その室内は襖と荿欄間とで左右室及び奥の仏間との境が仕切られている。天井は二重折上格天井。

正面広縁境には三口の桟唐戸を備える。

方丈南の前庭−大雄苑(だいおうえん)

1940(昭和15)年作庭 作庭者:第7代目小川治兵衛 枯山水庭園

砂地に緑苔、巨石を配す 庭の正面に勅使門、その背後に法堂が借景になっている。勅使門の両側には、植栽と石が組まれている

七重の塔は、織田有楽斎が兄の信長追善のために建てたもの

障壁画 配置図

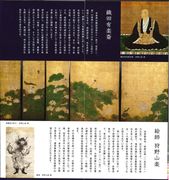

方丈障壁画は、安土・桃山時代の海北友松(かいほうゆうしょう)の画で、中央の部屋の「竹林七賢図」、北西の部屋の「琴棋書画図」、南西の部屋の「山水図」、北東の部屋の「花鳥図」、南東の部屋の「雲龍図」(いずれも国重文」で、前期、後期毎に半分ずつ入替えが行われる。

1934(昭和9)年、室戸台風により方丈は崩壊したが、襖絵掛軸だけは難を逃れ、被災後に掛軸に改装された。本図は京都国立博物館寄託。

方丈札の間・雲竜図の部屋 8面よりなる高精細デジタル複製

竹林七賢図の部屋 この部屋は仏間でもある 中央に本尊の「十一面観音菩薩 東福門院の寄進」と大きな木魚と鈴が目を惹く

この部屋は仏間でもある 西庭に面してある

仏間を控えた広い室内は襖と荿欄間とで左右室及び奥の仏間との境が仕切られている。天井は二重折上格天井。正面広縁境には三口の桟唐戸を備える。

水墨画「竹林七賢図 高精細デジタル複製」は16面よりなる 7人の人物画であり、これらを4所に描き分け、間に松竹、岩などを配している

花鳥図の部屋

南西にあって、西庭や大雄苑の景色もいい

花鳥図障壁画は8面よりなる

方丈の北面に、山水図の部屋・写経道場の部屋・琴棋書画図の部屋が並ぶ。その佇まいと、庭園が素晴らしい。 庭園の正面に見える建物は「納骨堂」である

山水図の部屋

雲竜図の部屋と隣り合っており、入口に近い。山水図は8面よりなる

次の二間は本来とは異なった使われ方をしている。今は写経道場に使われている。

琴祺書画図 10面よりなる

方丈から下りて、茶席「東陽坊」周辺を先に観る

田村月餅 田村月樵遺愛の大硯 大海原に蛙が前進する様子を月樵自身が刻んだもの。

茶席東陽坊 1587(天正15)年に豊臣秀吉が催した北野大茶会の副席。真如堂東陽坊長盛が担当した。草庵式二帖台目席で、最も模範的な茶室とされる。

建仁寺垣 建仁寺垣は当寺の名物

茶席「清涼軒」

安国寺恵瓊の首塚 戦国〜安土・桃山時代にかけての禅僧・大名。西軍の恵瓊は関ヶ原の戦後に六条河原で斬首されたが、その首は、建仁寺の僧侶が持ち帰り、当寺に葬ったという。安国寺恵瓊は建仁寺の方丈を寄贈した。

茶庭から大書院の風神雷神図が見える

戻って小書院〜大書院を観る

○△□乃庭 2006(平成16)年北山安夫作庭。

「○△□」の掛軸が元になっている。宇宙の根源的形態、禅の四大思想を表すという。

地は□(井筒の四角)、水は○(白のヤブツバキと苔の円、砂紋、あえて残された景石ひとつ)、火そして風を表すという△(白川砂、形破りといわれる巨大な三角岩)で構成される。小書院

襖絵は「鳥羽美子(とばびか)による2部

2014(平成24)年より小書院襖16面、大書院襖32面に、現代の染色家・鳥羽美花により型染めで染めた四季の風景を描いている。

「凪 なぎさ」—襖絵 白基調の湖が描かれている

「舟出」—襖絵 青基調の水辺の景色が描かれている。

唐子の間 田村月樵による障壁画「唐子遊戯図」

潮音庭(ちょうおんてい) 三連の庭

本坊中庭にある。中央に三尊石、その東には坐禅石。廻りに紅葉を配した四方正面の禅庭である、

大書院

禅宗の開祖 達磨禅師の肖像

近代の清水焼陶芸家15人による「陶製十六羅漢像」など。

建仁寺塔頭

京都市東山区大和大路四条下ル小松町

建仁寺内には、江戸時代、64院の塔頭があったと伝えられるが、幕末から明治にかけて統廃合が行われ、14塔頭を数えるに過ぎない。

殆どが建仁寺の境内にある。その内の多くが非公開のため、外観のみの撮影となる。

境内図

14院ある。常光院、清住院、正伝永源院、興雲庵、堆雲軒、久昌院、禅居庵、大統院、霊源院、霊洞院、両足院、西来院、大中院、六道珍皇寺。

建仁寺の境内を取り巻くように位置している。

大中院 (だいちゅういん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町58

建仁寺北門 花見小路に通じているため人出が多い。

大中院は建仁寺境内の北西にある境外塔頭。建仁寺北門の手前にある。

臨済宗建仁寺派。本尊は観音菩薩。

南北朝時代、建仁寺27世・東海竺源(とうかい じくげん)の塔所であった歴史を有する。その後荒廃、中興を繰り返してきた。

現在の本堂、庫裏は承応年間(1652-1655)に再建された。

建仁寺では、臨済禅とともに茶種、喫茶法を中国から持ち帰った栄西禅師の4月20日の誕生忌には四つ頭茶会が法堂で催される。

裏千家では13代家元・円能斎宗匠の時、1885(明治18)年から6月5日の開山忌に献茶式を行うのが恒例となっている。

この献茶式にともない、大中院に七楽会による副席が懸釜される。

正伝永源院(しょうでんえいげんいん) 通常は非公開 春・秋に特別公開あり 本堂は京都府文化財指定

京都市東山区大和大路通四条下ル四丁目小松町586

本尊は釈迦如来 織田有楽斎の墓地がある

正伝院は鎌倉時代の文永年間(1264〜75年)、建仁寺第12世紹仁義翁が創建した寺。義翁は蘭渓道隆に従って来日した宋人僧である。

天文の火災以来荒廃していたのを1618(元和4)年織田信長の弟である織田有楽斎(長益)によって再興された。

永源院は正平年間(1346〜70年)、建仁寺第39世無涯禅師を開山とし、細川頼春の菩提寺として東山清水坂辺に創建されたが、1398(応永5)年現在の地に移ったと伝える。永源院はイエズスとも関りがあったとされる。明治維新の際に永源院と正伝院は合併された。

織田有楽は織田信長の実弟で、利休七哲の一人。茶道有楽流を創始する。国宝茶室「如庵」を建てた。

織田長益の父、織田信秀は禅居庵摩利支天堂を再建した。幕末まで火事にも合わず長益や長好(長益の孫)が建てた建物は維持されてきたが、

明治維新政府の土地策により寺地は没収され、窮民産業所設立のため、永源院の窮地に移り名を残すだけとなった。

常光院 (じょうこういん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町588

本尊は観音菩薩 境外塔頭 室町時代に建仁寺24世温仲宗純により創建された。

1552(天文21)年に焼失したが、1604(慶長9)年に木下家定が三江紹益に帰依し、堂宇を再興した。

木下家定夫妻の墓は小松町の民家に取り囲まれた一画内にあるが、親戚関係にあった森可成(森蘭丸の父)の子孫とつたえる森氏一族の墓もある。

茶室は梧庵和尚の好みで宗貞囲の席と三畳半洞床の席がある。

北政所の兄・木下茂叔(家定)により再建され本堂、書院、鐘楼、折玄関、庫裏が建てられ、今は折玄関、庫裏が残る。木下家定の墓所。

清住院 (じょうじゅういん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町587

本尊は観音菩薩 南北朝時代に創建され、江戸時代に再興された。

1873(明治6)年、花見小路通西側にあった清住院は祇園甲部歌舞練場として改造された。清住院は花見小路から現在地(塔頭・祥雲院の跡地)に移った。

祇園甲部歌舞練場は第2回都をどりから使用されるようになった。

歌舞錬場は、1913(大正2)年に現在の場所に移転し、1950(昭和25)年から3年間、修理のために四条南座で上演された以外、都をどりは毎年この歌舞練場で上演され続けている。

現在の祇園甲部歌舞練場

興雲庵 (こううんあん) 非公開

東山区小松町599

本尊は釈迦如来 境内に鎮守社の陀枳尼尊天(だきにそんてん)、豊川稲荷)が祀られており、宮川町など花街のお詣りが多い。

「おいなりさんの寺」とも呼ばれている。鎌倉時代に創建された。

焼失、再建の繰り返しで、1790年頃再建された。

陀枳尼尊天(だきにそんてん)

鎮守社の陀枳尼尊天は、豊川稲荷と呼ばれる。開山当初からあるとも、中興の祖・三江紹益禅師の両親が深く崇神したことから勧請したともいう。

陀枳尼尊天像(茶吉尼天像)は、白狐に跨り、手に剣、玉を持つ。脇に、伏見人形の西行坐像、布袋像、神棚下にも布袋像が複数奉納されている。

11月22日に秋の大祭がある。

堆雲軒 (たいうんけん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町598

本尊は如意輪観音 南北朝時代、1346年、歴代の退隠所として創建される。

江戸時代、1680年、実伝慈篤により現在地にて再建される。1681年、堂宇が完成する。境内には椿が花開き「椿寺」として知られる。

久昌院 (きゅうしょういん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町597

本尊は薬師如来 江戸時代に創建された。徳川家臣、奥平信昌の菩提寺。1610(慶長15)年に建立された客殿の背後に書院がある。

表門を入ると正面に庫裏、右手に豊川稲荷、左手に方丈、そして書院、本堂と続く。

方丈前庭には池が、本堂前には心字池のある池泉観賞(座観)式大規模な庭園がある。江戸時代中期に造庭された。

道案内

禅尼庵 (ぜんきょあん) 通常は非公開 特別行事日は公開

京都市東山区小松町146 大和大路通四条

本尊は聖観音 建仁寺第23世清拙正澄(せいせつしょうちょう)の隠居寮として創建された塔頭寺院。

禅師は鎌倉後期に北条高時の招きに応じて元(中国)から来日した臨済宗の僧。鎌倉の建長寺や円覚寺、京都の建仁寺、南禅寺などに歴住。

消失、再建を繰り返して江戸時代、慶長年間に再建される。客殿は1911年、現在の建物が再建された。1973年、失火により本堂を焼失する。

寺門、仏殿は東面する。

連絡路(ゆずりあいの道)

摩利支天堂(京都府有形文化財) 常時公開

禅居庵の境内にあって、清拙正澄が中国からもたらしたと伝える摩利支天を本尊とする。開運と勝利の神とされる。1333年頃創建された。

摩利支天とは、インドの神様で陽炎を神格化したもの。いっさいの災難を防いで身を隠す術が得られるといわれ、中世の武士の間で信仰が広まった。

ここ一番というときに運を開き、その人の本来持っている能力を発揮させてくれる。

摩利支天堂は奇跡的に火災を免れ中世の姿を居間に伝える。今の堂は、1547(天文16)年に再建され、永禄年間に重修されたもの。

桁行三間、梁間二間、入母屋造、一重、裳階付の禅宗様式の仏殿 南門は創建当時の禅宗様仏殿の様式遺構で、唐破風向拝は後世の改修。

意匠

境内周辺

摩利支天は猪を眷族(けんぞく)として従え、猪車に乗り、また七頭の猪に坐している。そのため、境内には猪の像が数多く祀られている。

冥土通いの井戸

小野篁が寺の井戸を伝って、あの世と現世を自由に行き来したとされる、その井戸を覗き見できる。

北門

霊源院 (れいげんいん) 非公開 2年前より春・秋に特別公開あり

東山区大和大路四条下ル小松町584

本尊は薬師如来 室町の応永年間に創建された。1400年頃、霊源院と改称した。鎌倉時代末-室町時代、五山文学の最高峰の寺院の一つとされ、「建仁寺の学問面」の中核となる。焼失後、慶長年間に再建された。

一昨年より庭園「甘露庭」が特別公開されている。「甘露庭」は、方丈の南、西あるに枯山水式庭園。

苔地に、石、飛石、蹲踞、花梨などの植栽がある。

庭には花祭りに用いる「甘茶」の原料、アマチャ約200本が芳香を放つ。

霊洞院 (れいとういん) 非公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町592

本尊は観音菩薩 山門に建仁寺の僧堂「専門道場」と掲げられている通り、多くの建仁寺管長、老師を輩出してきた。

1334年、建仁寺26世・高山慈照没後にその塔所として創建された。消失、再建を繰り返し、1853年現在の建物が再建された。

1974年、庭園が国の名勝に指定された。

書院の南、東に観賞式庭園がある。800㎡の広さ。江戸時代中期、享保年間(1716-1735)に作庭されたとされる。作庭者は不明。

江戸時代の「都林泉名勝図会」(1799)に記されている。昭和期(1925-1989)、重森三玲(1896-1975)により修復された

大統院 (だいとういん) 非公開

東山区大和大路四条下ル小松町

本尊は聖観音。室町時代(南北朝時代)、建仁寺夢窓派の43代・青山慈永により開かれた。天文法華の乱で焼失し江戸時代に再興された。

1924年に表門、唐門を覗き焼失。1930年に本堂を再建した。

庭が本堂北、西、南にある。

南庭「耕雲庭」は、2009年、現代の作庭家・北山安夫が作庭。苔地と17個の長形の石を市松模様に配置している。

両足院 (りょうそくいん) 通常非公開 春・秋に特別公開あり

東山区大和大路四条下ル小松町

本尊は阿弥陀如来立像。鎌倉時代、龍山徳見が知足院(知足庵)を創建した。天文年間(1532-1554)、再建される。その際に、知足院と両足院は併合になり、両足院と称した。

「学問寺」といわれる建仁寺にあって、両足院は、室町時代中期までは同じく臨済宗建仁寺派の霊源院(東山区)と共に、「五山文学」の最高峰の寺院だった。江戸時代にはその中核を担い、両足院は、数多くの建仁寺住持を輩出している。

方丈、書院は江戸時代、寛永年間(1624-1643)に再建された。1987年、書院、庫裏を全半焼。2007年、玄関庇、唐破風門屋根、くぐり門屋根、庭小門屋根、茶室屋根などの修復、方丈壁塗り、方丈内戸帳、打敷を新調した。

庭園が京都府指定の「名勝庭園」である。現在は、半夏生(はんげしょう)の庭として知られる。

茶室「水月亭」がある。大名・茶人の織田有楽斎好みの正伝寺の茶室「如庵(じょあん)の写しで、東京に移された茶室を偲んで1912年頃建てられた。

江戸時代の商人で、後に百貨店となる白木屋創業者の大村彦太郎(1635-1689)とその一族の墓がある。

毘沙門天堂 公開

京都市東山区大和大路通四条下ル4丁目小松町591

本尊は毘沙門天像 両足院の北隣りに、両足院鎮守社の毘沙門天堂が祀られている

安土・桃山時代、1600年、武将・黒田長政は関ヶ原の戦いの出陣に際して、尊像を内兜に納めて奮戦したという。

戦勝したことから、以後、代々黒田家で信仰された。

西来院 (せいらいいん) 通常は非公開 各種催会時は公開

東山区大和大路通四条下る四丁目小松町590

本尊は地蔵菩薩 室町時代、応永年間(1394-1427)、建仁寺11世蘭渓道隆により創建された。その住持寺となる。

応仁—天文年間に類焼、安土~江戸時代に再建される。1677年に現在の本堂が再建された。

本堂の南に枯山水式庭園がある。苔に松、楓などの植栽、刈込、石などで構成されている。境内の楓・紅葉が美しい

訪れた日は京都橘大学書道部の橘花展が開かれていた。

July 21,2013 大野木康夫 source movie

真夏の建仁寺には多くの人が訪れていました。

勅使門(重要文化財)

鎌倉後期の建築

四脚門、銅板葺

建仁寺南側、八坂通に面して建っています。

戦乱の際に立った矢の痕が残っていることから、矢の根門とも呼ばれます。

六波羅に近いことから、平氏一門(重盛あるいは教盛)の館の門を移築したともいわれています。

三門は大正12(1923)年に静岡県浜名郡雄踏町の安寧寺から移築したもので、江戸末期の建築です。

法堂は明和2(1765)年の建築です。

法堂内部の天井には平成14(2002)年に、創建800年を記念して、小泉淳作の筆による双龍図が描かれています。

境内各所

土塀越しに見た方丈

内部拝観入口

方丈(重要文化財)

文明19(1487)年の建築

桁行27.6m、梁間20.7m、一重、入母屋造、こけら葺

慶長4(1599)年に安国寺恵瓊が安芸の安国寺(現在の不動院)から移築したものです。

当初はこけら葺でしたが享保21(1736)年に瓦葺に葺き直され、昭和9(1934)年の室戸台風で倒壊し、昭和15(1940)年に復旧された際に銅板葺になっていましたが、栄西禅師八百年大遠諱にあたって当初のこけら葺に復原されました。

方丈細部及び周辺

前庭「大雄苑」

建仁寺の障壁画、屏風絵についてはキャノンの技術により作成された高精細複写画になっており、写真撮影が可能です。

Mar.2010 瀧山幸伸 source movie

A camera

B camera

Mar. 2006 瀧山幸伸

No.1 source movie

建仁寺垣

勅使門(矢の根門)

三門

法堂

方丈、庫裏

茶室