General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

京都府宇治市 松殿山荘

Shodensanso,Uji City,Kyoto

Category |

Rating |

Comment |

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

May 4,2025 大野木康夫

source movie

所在地 京都府宇治市木幡南山18

松殿山荘は宇治市木幡の丘陵地(元は茶畑や雑木林)にあります。

明治時代に検事、弁護士として活躍した高谷宗範が建設した茶道道場で、宗範は広間で茶をふるまう書院式茶道(山荘流)を復興し、松殿山荘はその実践の場となりました。

現在は公益財団法人松殿山荘茶道会が所有しており、春(5月)と秋(11月)に各2日間、午前午後の4回公開されます。

5月4日(日)の午前の部(10時~12時)に行きました。

JR奈良線木幡駅からのアプローチ

ゆっくり歩いても入口まで7分でした。

敷地内の通路

修礼講堂及び事務所(重要文化財)

昭和6(1931)年の建築

木造、建築面積三九一・一二平方メートル、桟瓦葺

附:手荷物預かり所 一棟

木造、建築面積二三・〇六平方メートル、桟瓦葺

向かって右手が修礼講堂、左手が事務所、修礼講堂の前の小さな建物が手荷物預かり所です。

修礼講堂

事務所

手荷物預かり所

宝庫(重要文化財)

昭和9(1934)年の建築

鉄筋コンクリート造、建築面積二五九・三二平方メートル、本瓦葺

仙霊学舎(重要文化財)

昭和6(1931)年の建築

木造、建築面積一八七・九七平方メートル、桟瓦葺及び鉄板葺

附:附属屋 一棟

木造、建築面積一八二・九七平方メートル、桟瓦葺

山荘への通路

大門(重要文化財)

大正15(1926)年から昭和5(1930)年の建築

高麗門、本瓦葺、左右土塀附属

附:便所 一棟

木造、建築面積三・〇三平方メートル、桟瓦葺

公開時間2時間のうち、御当主による山荘の概略説明が30分、呈茶が30分、自由参観は1時間ほどです。

本館(重要文化財)

大正8(1919)年から昭和3(1928)年の建築

東書院棟、西書院棟、中書院棟、大書院棟、天五楼棟よりなる

東書院棟 木造、建築面積一八四・六七平方メートル、一部地下一階、一部二階建、桟瓦葺及び鉄板葺

西書院棟 木造、建築面積二二八・六四平方メートル、一部地下一階、桟瓦葺

中書院棟 木造、建築面積一三〇・七二平方メートル、二階建、桟瓦葺及び銅板葺

大書院棟 木造、建築面積三八五・四七平方メートル、桟瓦葺及び本瓦葺一部鉄板葺

天五楼棟 木造、建築面積一八七・四六平方メートル、桟瓦葺一部鉄板葺

大書院棟

大玄関、中玄関

応接室

廊下、控え室

大書院

中書院棟

瑞鳳軒

眺望閣

廊下

申々居

東書院棟

九垓盧

西書院棟

楽只庵

天五楼棟

南蔵(重要文化財)

大正15(1926)年の建築

土蔵造、建築面積二〇・〇九平方メートル、二階建、本瓦葺

北蔵(重要文化財)

大正13(1924)年の建築

土蔵造、建築面積一七・一〇平方メートル、二階建、地下一階、本瓦葺

附:土塀

大玄関脇から西に延びるもの 折曲り延長二五・〇メートル、本瓦葺、通用門を含む

附:渡廊下及び大腰掛 一棟

木造、建築面積五三・九八平方メートル、桟瓦葺及び鉄板葺、雪隠、土塀及び通用門附属

蓮斎(重要文化財)

昭和4(1929)年の建築

木造、建築面積七一・七二平方メートル、桟瓦葺一部鉄板葺

附:露地門 一棟

木造、腕木門、瓦葺、左右袖塀附属

サン松庵(重要文化財)※サンは「枯」の偏と旁の間に「炎」

昭和4(1929)年の建築

木造、建築面積五四・一二平方メートル、鉄板葺及び桟瓦葺

春秋亭(重要文化財)

昭和4(1929)年移築

木造、建築面積四四・二三平方メートル、桟瓦葺

附:土塀 二棟

東方 折曲り延長一三・六メートル、瓦葺

西方 折曲り延長一七・四メートル、瓦葺

聖賢堂(重要文化財)

大正13(1924)年の建築

聖堂、賢堂からなる

聖堂 木造、円堂、鉄板葺

賢堂 木造、桁行一間、梁間一間、桟瓦及び鉄板葺、渡廊下付

附:土塀 一棟

折曲り延長二〇・五メートル、本瓦葺

十三重石塔

松殿の土塁

附:天満宮社 一棟

木造、一間社流造、鉄板葺

撫松庵(重要文化財)

大正13(1924)移築

木造、建築面積五四・〇六平方メートル、鉄板葺

筆塚

附:露地門 一棟

石造及び木造、編笠門、杉皮葺

附:腰掛 一棟

木造、建築面積四・六二平方メートル、鉄板葺

附:雪隠 一棟

木造、建築面積二・一三平方メートル、鉄板葺

附:旧宅 一棟

木造、建築面積二五二・〇九平方メートル、二階建、桟瓦葺一部鉄板葺

旧宅土蔵 一棟

土蔵造、建築面積三七・二四平方メートル、二階建、本瓦葺

庭園

2時間では撮影しきれませんでした。11月に再訪したいと思います。

May 3,2015 中山辰夫

京都府宇治市木幡南山18

宇治市木幡

松殿跡と宇治陵

松殿跡(まつどのあと)は、木幡南山の松殿山荘(しょうでんさんそう)が建つ丘陵上に所在する遺跡で、およそ900年前に関白・藤原基房が松殿(まつどの)という別業(別荘)を営んでいた邸宅跡とされる。

遺跡の現状は、松殿山荘の建物や庭園が所在する丘陵頂平坦面を囲うように、高さ1〜1.8mの高まりが帯状に巡って残っている。

松殿跡は、平安末期の藤原摂関家の別業邸宅が、記録的にも遺跡的にも特定できる稀な事例として貴重な文化遺産であるとして、初めての発掘調査を実施された。

その結果、関白の屋敷を囲っていた土手は、高さ1.7m、幅2.5mに土を盛り上げた土塁であった可能性が高いとされ、通常の平安貴族の邸宅は敷地の周囲を築地塀が巡るが、松殿跡では土塁が巡る特異な構造であることが判明した。

松殿跡のある木幡地区は、平安時代になって藤原氏の墳墓が築造されるようになり、藤原氏と縁を深めた場所である。これら藤原氏の墳墓は、現在宮内庁治定の宇治陵墓として管理されており、松殿跡の中にも宇治陵30-1〜3・31 号墓がある。

松殿山荘

松殿跡に建つ松殿山荘は、大正から昭和にかけて高谷宗範(たかやそうはん)が、書院式の茶道を復興するために十余年の歳月を掛けて建てた道場で、現在も公益財団法人・松殿山荘茶道会の道場として維持管理されている。

大書院を中心とした個性的な建築群を核に茶室や庭園が広がり、近代和風建築群としても高い価値を持っている。

「松殿山荘」の名は遺跡の松殿跡にちなんでつけられたもの。松殿山荘の建設にあたって、庭園の池を掘削した際に古瓦が出土したと伝えられている。

敷地は、庭園3,000坪、建坪1000坪、席数17席という概要であるが、夫々趣のある茶室である。

山荘は、毎年5月と11月に2日間のみ一般公開される。その抽選に当たり訪問した。

当山荘の設計は、すべて高谷宗範自ら行ったもので、土地の高低を考え、百分の一の模型を作り、建物を建て、池泉を掘り、樹木を植え、石を配した庭園である。

その基本は、方円の考えに基づくもの。「心は円なるを要す、行いは正なるを要す」 心は円満に丸く行いは常に正しく四角く、という考えに根ざしており、その思想が随所に現れている。

小間の茶(草庵式)のみではなく、広く一般の人が楽しめる広間の茶(書院式)を広めようと考えて建てたものである。書院には書院式の庭園を、小間の席には草庵式の庭をもち、それぞれに主景、借景となるように工夫した庭園です。

「心は円なるを要す、行いは正なるを要す」 心は円満に丸く 行いは常に正しく四角く、という「宗範」の考えに基ずく設計・意匠に出合える。

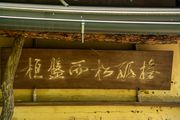

大門

正面の入口に当たる門で宗範自らの字で「南獄」の額を掲げている。松殿山荘に続く道が方円を表わしている所がみられる。

大玄関

江戸時代の豪商天王寺屋五兵衛の屋敷の玄関を移築したもの。靴脱石も大阪より移設。額の字は宗範のもので大工中川徳一が彫刻したもの。

中玄館

方円の組合せによるもので、屋根と入口、天井にも具現してある。電灯のシェードが円、取り付け部は四角、その外は丸、一番外は四角の組合せである。

中書院

東向き10畳と8畳を持つ茶室、別名「瑞鳳軒」 1925(大正15)年にスエーデン皇太子妃来荘の際に休まれた。庭の三日月形の石は嵯峨天皇ご遺愛の手水舎。

脇床にかすみ棚、床材は皮付きの赤松

中書院控えの間

皮付きの赤松を床柱にした二重床にした8畳の茶室。廻り縁天井中央は網代に組立てている。

中書院控えの間

ちょうなではった皮框を有する六畳の部屋と同じく6畳の次の間を備えた茶室。

大書院

東向きの30畳の広間。迫り上げ格子天井、額は宗範78才の字。床材は天王寺屋五兵衛の居宅の大黒柱を削ったもので、鴨居は節無しの五間通しの栂材を使用している。

天五楼

天王寺五兵衛の大広間を移築したもの。床柱を北山丸太に新しくしている。砂魚粉仕上げの欄間は男波と女波の透かしがある。

眺望閣

18畳の茶室で、立礼を楽しみながら比叡山、上醍醐寺、五雲峰、二上山、生駒山、石清水八幡宮、大山崎、京都西山、桃山御陵、愛宕山とも渡せたとあるが、現在はむつかしい。

聖賢堂

聖堂すなわち奥の九室には聖徳太子、釈迦、孔子を、賢堂手前の角室には茶に関係した利休、遠州等三十六賢人を祀っている。

蓮斎

園池の上に建てた八畳書院で唐物机を床に使用し床柱は塗り仕上げ。

春秋亭

太鼓胴張りの兵に囲まれた茶室で新緑、紅葉の時期が映える。床柱ハケヤキで、外回りの柱は桜、楓の自然木を使っている。

天満宮社

宗範の誕生日が25日であることから菅原道真を祀り鎮守の社としている。

筆塚

松殿山荘の中心であり、宗範の使った筆を供養している。

庭園

書く茶室から庭園は十分に見渡せるように設計されている。花木の種類も多い。

目を惹いた意匠

≪参考≫

高谷宗範 (たかやそうはん、恒太郎、1851-1933)

中津藩の生まれ。1863(明治6)年、親戚であった福沢諭吉のすすめで東京に出て学業に励み、大蔵省・司法省の役人、東京控訴院検事を経て弁護士を開業。関西の財界人と接点を持ち、茶道で交流を深めた。茶の湯は遠州流の小堀宗舟に学んだ。1919(大正8)年、弁護士活動を辞め、茶道に専念する。

各地の茶会に参加し、各流派の研究を行い、茶人として活躍するも1933(昭和8)年に没した。

1918(大正8)年、宇治木幡に土地を購入し、そこに『松殿山荘』という茶道の道場を開く。1928 (昭和3)年に財団松殿山荘茶道会を設立し、書院式茶道を広く一般医伝え、国民道徳の向上を図り、茶道によって国の発展に寄与するべく活動を続けた。

茶道道場「松殿山荘」には、義政、一休、利休ら36人を奉る「聖賢堂」を造る。

天王寺屋五兵衛(てんのうじやごへえ)

江戸時代の大坂の両替商。姓は大眉氏。初代光重(1623‐94)は大坂に盛行した手形の創始者と伝えられ,1670年(寛文10)同地に組織された十人両替に選任された。以後天王寺屋は幕末までほぼ一貫してその地位にあり,幕府の御用両替として公金の出納を取り扱うとともに,雲州松平家,讃州松平家などの蔵元,掛屋を務めるなど,金融業界きっての名門であったが,明治維新の経済変動により倒産した。【世界大百科事典より引用 鶴岡 実枝子】

≪参考資料 松殿山荘パンフレット HP,宇治市HP,ほか≫

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中