General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility

Food

Food

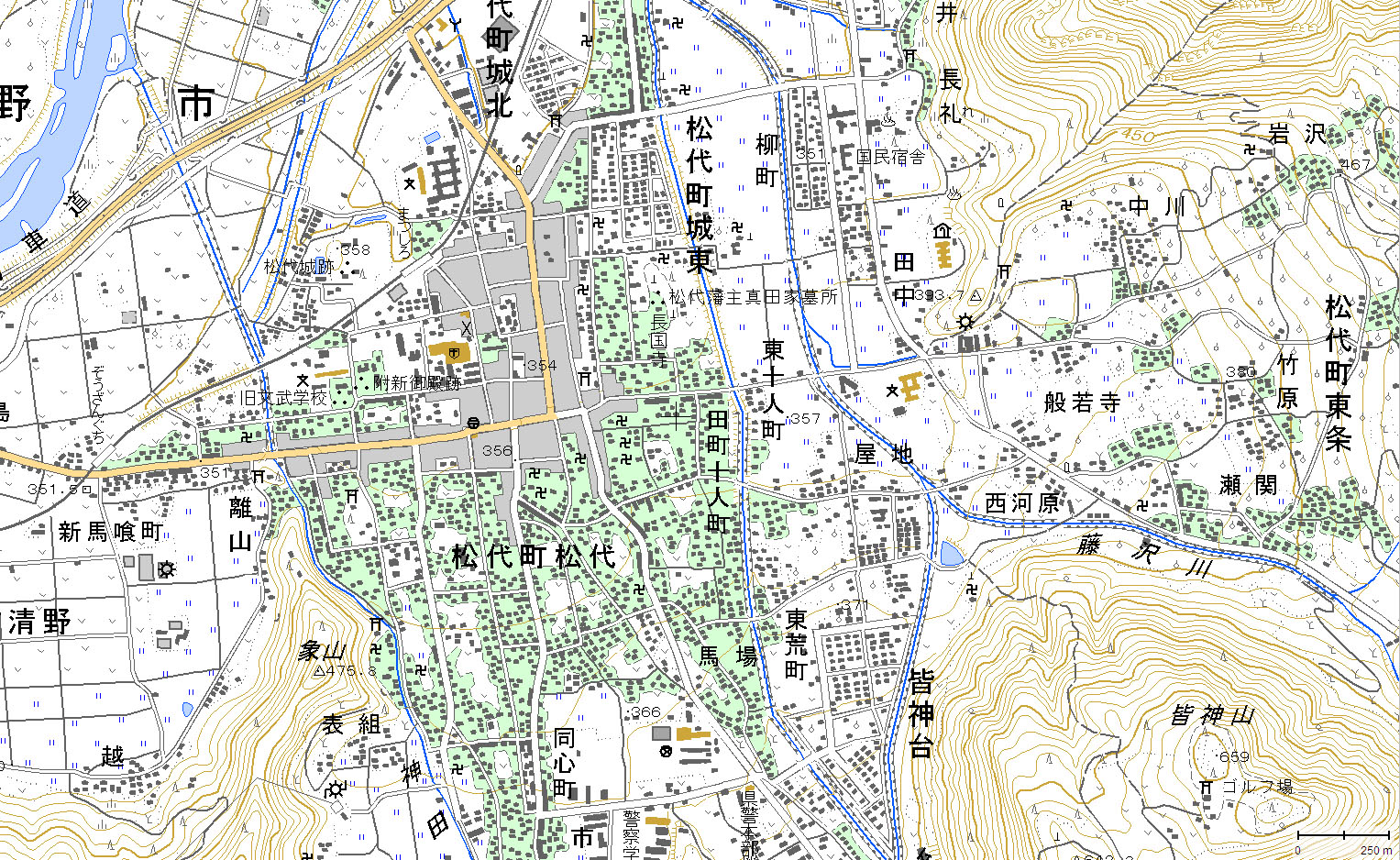

長野県長野市 松代

Matsushiro,Nagano City,Nagano

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

真田十万石の伝統を再評価し、再現する努力を行っている |

Nature Nature |

|

山に囲まれ落ち着いた町 |

Water Water |

|

素晴らしい清水が湧く |

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

文武学校で貴重な藩校体験 |

Facility Facility |

|

|

Food Food |

July 12,2025 大野木康夫 source movie

長国寺

Chokokuji

所在地 長野県長野市松代町松代1015-1

長国寺は松代地区の中心街の東端に位置しており、寺の東側は田畑が広がっています。

曹洞宗の寺院で、松代藩主真田家の菩提寺です。

重要文化財の真田信之霊屋の拝観は、御住職が他の寺院を掛け持ちされるようになり、多忙となられた関係で、現在は予約が必須となっています。

境内、本堂

開山堂(長野県宝)

享保12(1727)年の建築

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺

【長野市文化財データベースから引用】

長国寺開山堂は松代真田家3代幸道のために建てられた霊屋である。幸道は享保12年5月(1727)死去し、その後まもなく、長国寺境内裏手の真田信之霊屋の脇に建立された。ところが、明治5年(1872)に同寺が伽藍諸堂を焼失したため、同19年(1886)本堂再建の際、この霊屋を現在の場所に移築して開山堂としたものである。

堂は方三間の宝形造、桟瓦葺で、もと回縁向拝付であったが、今は撤去されている。

また、この堂は信弘霊屋に先立って建てられたものだが、木鼻の絵様などが、かえって劣るように見える。これは幸道の年代が、幕府の課役によって財政的にもっとも窮迫した苦難の時代であったための結果であると考えられる。

この日は御住職の御親族の方にご案内いただきました。

私と家内、偶然訪問された東京の方1名の3名で拝観しました。

真田信之霊屋拝観券兼パンフレット

霊屋へ

【長野市文化財データベースから引用】

長国寺は松代町東端にある真田家の菩提寺で、同家代々の墓とともに、本堂裏手の塀をめぐらした一角に信之以下の霊屋がある(もとは5棟あったが、現在は2棟)。

桁行3間(約5.45m)・梁間4間の入母屋造り平入で、正面に千鳥破風を、向拝には軒唐破風を付け、周囲に縁を回して高欄を設けている。正面中央には桟唐戸をつり、ほかはすべて舞良戸はめごろしとする。組物は出組・詰組で、軒は二軒の繁垂木とし、屋根は柿葺である。

内部は畳敷き、格天井で、中央に格子戸を入れて内・外陣を仕切り、奥に禅宗様仏壇を据え、位牌を安置している。

向拝虹梁の持ち送りと木鼻には丸彫りの獅子と霊獣を、虹梁上や手挟に籠彫りの彫刻を施し、母屋の頭貫と飛貫の間には透かし彫りの唐草、入母屋の千鳥破風・唐破風にも丸彫りの栗鼠・牡丹・鶴に松など、また、内部の欄間にも鳳凰の彫刻を入れている。さらに、柱・組物などすべて極彩色が施されており、装飾に富んだ豪華なものである。

現在は歴代藩主の位牌を安置している。

表門は柿葺きの四脚門で、霊屋ともに、信之の死後2年後の万治3年(1660)の建立である。

表門(重要文化財)

万治3(1660)年の建築

四脚門、切妻造、こけら葺、両袖塀附属

木部が総黒漆塗りとなっているのは珍しいと思いました。

元々は池だったということで、半夏生が群生していたり、アマガエルが足元に大量に発生したりしていました。

宝殿(重要文化財)

万治3(1660)年の建築

桁行三間、梁間四間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝一間、軒唐破風付、こけら葺

基本は黒漆塗りですが、随所に極彩色の装飾があり、見ごたえがありました。内部も四季の壁画、格天井の花鳥絵等、華やかな造りでしたが撮影禁止です。

真田信弘霊屋及び表門(長野県宝)

元文元(1736)年の建築

霊屋 桁行三間、梁間三間、宝形造、こけら葺

表門 四脚門、切妻造、こけら葺

【長野市文化財データベースから引用】

真田信弘の霊屋は、長国寺の真田信之霊屋の南隣にある。信弘は真田家四代目の城主で、この霊屋は元文元年(1736)の信弘の死後、直ちに建てられたものである。

方三間の宝形造り、柿葺で、縁を回し、向拝が付く。正面に桟唐戸をつり、ほかは縦桟の舞良戸はめごろしとしている。組物は出組・詰組で、軒は二軒の繁垂木である。

装飾は頭貫と内頭貫の間に入れた唐草の透かし彫りだけで、信之霊屋に比べるとずいぶん簡素で少ない。

内部も、梁行の心に半柱を入れて内・外陣の境とし、格子戸を入れ、柱筋でないところに間仕切りを設けるなど、信之霊屋と時代的相違を示している。

現在は歴代藩夫人などの位牌が安置されている。

表門は、柿葺きの四脚門である。

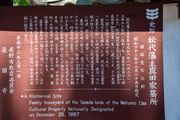

松代藩主真田家墓所(国指定史跡)

【長野市文化財データベースから引用】

曹洞宗の名刹長国寺は、元和8年(1622)、真田信之が松代に移封されたとき上田から移された寺で、真田家の菩提寺であり、幸隆以下同家歴代の墓がある。

墓所は面積800㎡。歴代の霊屋の南に続き、白土塀に囲まれて崇厳な霊域をなしている。墓碑は宝篋印塔21基、地蔵型碑2基のほか12基の献灯が並び、特に松代藩祖真田信之の墓には石の鳥居が加えられている。

歴代の藩主は信之にはじまり、信政・幸道・信弘・信安・幸弘・幸専・幸貫・幸教・幸民ら十代である。ここには各代の子女の墓もあるが、奥方や側室の墓碑はなく、別の墓所に建てられている。

また、このほかに真田家中興の祖であり信之の祖父にあたる幸隆、その長子の信綱、信之の父昌幸、信之の弟の幸村とその子の幸昌らの供養塔が建てられており、真田家一門の跡をしのばせている。

旧横田家住宅

Kyu Yokotake

July 12,2025 大野木康夫 source

movie

所在地 長野県長野市松代町松代1434-1

【長野市文化財データベースから引用】

旧松代藩士横田家は禄高150石の中級藩士で、郡奉行などを務めた家である。最後の甚五左衛門は表御用人だった。

この住宅は他の藩士宅と同様、一種の公舎で、面積3,340㎡の敷地に主屋・表門・隠居屋・土蔵(2棟)の5棟が建ち、18世紀末ごろの建築と考えられる。

主屋は桁行17.1m、梁間9.7m、寄棟造り、茅葺で、北側に寄棟の玄関が付き、南側にも突出部がある。主屋の東側に寄棟、茅葺きの隠居屋が付属しているが、これはのちに増築したものである。

表門は桁行16.4m、梁間6.3mの長屋門で切妻造り、桟瓦葺とし、門の左右の長屋に窓が付く。

昭和63年から平成3年にかけて解体修理が行われ、中級武士の屋敷としてほぼ完全に保存されている点で貴重である。

なお、横田家から出た秀雄は大審院長に、その子正俊は最高裁長官になり、二代続いて裁判官の最高の地位についた。

そのほか秀雄の弟謙治郎(小松)は鉄道大臣となり、姉の和田英子は「富岡日記」の著者として有名で、多くの秀才を生んだ家である。

松代の中心部にあり、長野市が管理・公開しています。

表門(重要文化財)

天保13(1842)年の建築

長屋門、桁行16.3m、梁間3.6m、切妻造、桟瓦葺、南面庇付、鉄板葺

指定時の鉄板葺から桟瓦葺に葺き替えられています。

主屋(重要文化財)

寛政6(1794)年の建築

桁行16.2m、梁間8.7m、寄棟造、北面玄関附属、寄棟造、南面突出部、二階建、寄棟造、東面便所附属、茅葺

北面に玄関部が、南面に二階建て部分がそれぞれ突出しており、複雑な建築物です。茅葺屋根の軒端部分に大量の虫が発生していました。

隠居屋(重要文化財)

文政3(1820)年の建築

桁行7.7m、梁間4.6m、北面突出部 桁行5.4m、梁間2.7m、寄棟造、北東隅及び西面庇付、茅葺

土蔵

土蔵(一)(重要文化財)

江戸後期の建築

土蔵造、桁行5.5m、梁間4.5m、二階建、切妻造、桟瓦葺、東面庇付、桟瓦葺

土蔵(二)(重要文化財)

江戸後期の建築

土蔵造、桁行2.7m、梁間3.6m、切妻造、桟瓦葺

西楽寺

Sairakuji

July 12, 2025 大野木康夫 source

movie

所在地 長野県長野市松代町西条905

西楽寺は松代地区南部の西条、旧大本営舞鶴山地下壕跡の近くにあります。

真田信重霊屋(重要文化財)

【国指定文化財等データベースから引用】

真田信重は松代真田家の第三子で松代領一万七千石を領し、慶安元年(1648)死去した。霊屋はその後間もなく建立されたという。松代には初代信之および二代信政の霊屋があるが、この信重霊屋が最も特色をもち、優れている。

霊屋は方三間、宝形造、向拝一間付の建物で、西楽寺飛地境内を東南して建つ。台輪、頭貫の木鼻や組物は唐様になり、組物間には蟇股および蓑束を用い、和様の手法を混用する。組物には木鼻を多用し、彩色を施して装飾し、簡素な外観の中では華麗である。内部は内外陣に分かれ、前面一間通りが外陣、後部二間を内陣とする。内陣後方中央間に唐様須弥壇をおき檀上の中央に阿弥陀如来立像、左右に信重夫妻の位牌を安置する。内陣天井は格天井を張り、内陣は鏡天井に天女を彩画する。外部の簡素な意匠に対し、内外陣は彩色文様を施して豪華な意匠になる。仏前の釣燈籠および前机も建立時のもので、内部の保存は極めてよい。この霊屋は江戸時代初期の建立になり、保存がよく、細部手法も優れ、特に内外陣境中央部の組物は肘木を斜めに用いた独特の手法になる。地方藩主の霊屋として重要な遺構である。

境内からも、松代地震観測所前の駐車場からも行くことができます。

帰路

Aug.2012 瀧山幸伸 source movie

長国寺

Chokokuji

松代地下大本営跡

西楽寺 真田信重霊屋

Sairakuji

【西楽寺 真田信重霊屋】重文

長野市松代町西条905 真田信重霊屋 重文 近世以前/神社 江戸前期 慶安元(1648) 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、向拝一間、こけら葺 前机1脚、釣燈籠2個 19710622

Sep 2005 source movie

【長国寺 】

Chokokuji

Sep 2005 source movie

真田信之霊屋 重文

長野市松代町松代1015-1長国寺 真田信之霊屋 宝殿 重文 近世以前/神社 江戸前期 万治3(1660) 桁行三間、梁間四間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝一間、軒唐破風付、こけら葺 19760520

長野市松代町松代1015-1長国寺 真田信之霊屋 表門 重文 近世以前/神社 江戸前期 万治3(1660) 四脚門、切妻造、こけら葺、両袖塀附属 19760520

内部

旧横田家住宅 重文

旧横田家住宅 重文

Yokota residence

長野市松代町松代1434-1 旧横田家住宅(長野県長野市松代町松代) 主屋 重文 近世以前/民家 江戸後期 寛政6(1794) 桁行16.2m、梁間8.7m、寄棟造、北面玄関附属、寄棟造、南面突出部、二階建、寄棟造、東面便所附属、茅葺 19860122

長野市松代町松代1434-1 旧横田家住宅(長野県長野市松代町松代) 表門 重文 近世以前/民家 江戸末期 天保13(1842) 長屋門、桁行16.3m、梁間3.6m、切妻造、桟瓦葺、南面庇付、鉄板葺 板塀1棟 19860122

長野市松代町松代1434-1 旧横田家住宅(長野県長野市松代町松代) 隠居屋 重文 近世以前/民家 江戸後期 文政3(1820) 桁行7.7m、梁間4.6m、北面突出部 桁行5.4m、梁間2.7m、寄棟造、北東隅及び西面庇付、茅葺 19860122

長野市松代町松代1434-1 旧横田家住宅(長野県長野市松代町松代) 土蔵 重文 近世以前/民家 江戸後期 江戸後期 土蔵造、桁行5.5m、梁間4.5m、二階建、切妻造、桟瓦葺、東面庇付、桟瓦葺 19860122

長野市松代町松代1434-1 旧横田家住宅(長野県長野市松代町松代) 土蔵 重文 近世以前/民家 江戸後期 江戸後期 土蔵造、桁行2.7m、梁間3.6m、切妻造、桟瓦葺 19860122

長野県長野市松代町松代字代官町一、四三四番地一

禄高百五十石の中級武家の家柄。主屋は寛政6年(1794)の建築。

敷地は千坪。主屋、隠居屋、土蔵、長屋門、畑など、当時の武家の屋敷構えがほぼ完全に保管されている。二階の丸窓、手摺などに繊細な意匠が見られる。部屋から眺める庭の池に小宇宙を感じる。

Sep 2005 HD(1280x720)

【大本営 象山地下壕】

Sep 2005 HD(1280x720)

【松代の街並】

Townscape May 2004 HD(1280x720)

三方を美しい山に囲まれ、残りの一方は千曲川、川中島を背に発達した松代は大本営も置かれたとおりの天然の要塞である。美しい景観、清い空気と水、静かな環境、それに加えて効能高い療養型温泉もある。

心身ともにリフレッシュできる街で、 短時間の訪問ではなく、ぜひ宿泊滞在してみたい。

松代は真田十万石の城下として栄えたが、近年20億円をかけて城跡の整備を行い、2004年春の城門復元イベントには2日で10万人が訪れた。

城と藩校、武家地の部分はかなり整備されており整然としているが、町人町の部分に当時の面影が見られないため、和風の店の賑わいや雑然とした部分が無く寂しい。

長野電鉄がのんびりと

【松代城 】

Matsushiro castle May 2004 HD(1280x720)

永禄3(1560)年、武田信玄が上杉謙信の攻撃に備え築城した。第4回川中島合戦では、武田軍はここへ集結し「きつつきの戦法(*)」で出陣した。初代城主は高坂弾正。

元和8(1622)年に真田信之が上田城から初代松代藩主として移って以来、真田氏10代が続いた。

昭和56年に国の史跡指定を受け、発掘調査の後、門の復元や石垣・土塁の修復工事が行われた。

(*)きつつきの戦法 キツツキが虫のいる木の側面をくちばしでコツコツとたたき、虫が驚いて反対側へ逃げ出したところを捕獲するという習性から称された戦法で、武田軍の参謀・山本勘助の策。 永禄4(1561)年の第4回川中島合戦の時、9月9日夜、武田軍が二隊に分かれ、一隊が上杉軍の本陣である妻女山に奇襲攻撃をかけ、上杉軍が山を下りるのを残る一隊が待ち受けて八幡原で撃つという作戦だったが、上杉軍に見破られ失敗した。(参考:市資料)

【復元なった太鼓門】

文武学校

Matsushiro castle Bunbu school May 2004 HD(1280x720)

文武学校と周辺

Bunbu school,Matsushiro Townscape May 2004 HD(1280x720)

安政2(1855)年開校。水戸の弘道館に習って作られた。全国270藩のうち、藩校が現存しているのは9。そのうちの一つが文武学校だ。ここでは、武術のほか、西洋の軍学、珍しく医学なども教えられており、極めて先進的な教育を行っていた。また、儒教を廃しており、多くの藩校に見られるような孔子廟を設けていない。佐久間象山は松代ゆかりの代表的な人物だ。

現在でも文武学校の武術道場が利用されているのはもちろんのこと、座敷を利用した小学生向け体験授業も行われており、伝統的建造物の動態保存の好例である。取材当日は全館を利用して華道家によるインスタレーションが行われていた。長野市の生涯学習リゾート構想に基づく「エコール・ド・まつしろ」運動として、このような伝統的建造物での生涯教育体験プログラムが積極的に展開されている。

http://www.matsushiro-club.jp/

【文武学校から城に続く通り、小学校の塀 】

公共施設の建築様式が伝統的な街並景観を破壊している街がほとんどである中、ここでは小学校の塀を街並に調和した伝統的な様式に変更した。この効果はてきめんで、向かいの真田邸土蔵、隣接の文武学校と一体となり、美しく落ち着いた街並が再現された。このような美しい環境で学ぶ子供たちは幸せだ。環境問題、景観問題などの社会性公益性の教育を進めるのであれば、このような学習環境の整備が必須であろう。落書きの塀、汚い校舎では情操教育も道徳教育も難しいのではあるまいか。

欲を言えばフラワーポットとその中の植栽、道路舗装にも和風の配慮が欲しいところである。

【池田満寿夫美術館】

【三の堀の再現】

【旧 白井家表門】

老朽化が激しく、元の位置から文武学校の前に移築された長屋門。門の内側にはボランティアガイドの交流スペースがあり、地域の話を伺ったり、無料のガイドツアーが開催されるコミュニケーションスポットだ。こちらのガイドさんは、趣味が高じて城の形の立派な自宅を建築した。

【童謡の森】

長野は多くの童謡作家を育てた。 童謡、絵本を通じた文化交流も考えられる。

【真田邸】 9代藩主・真田幸教が母お貞の方のために隠居所として建てた。庭園のしだれ桜が有名。

おだまき

【まとめと提言 松代・須坂・小布施連携 教養体験プログラム】

城下町の松代、製糸業と蔵の町須坂、在郷商人の町小布施と、この地域に集中する三つの街は、顔が違い、歴史が違い、行政も違う。だが、はたしてそれぞれ独立した観光キャンペーンが正しいのであろうか。観光客が日帰りで短時間訪問する駆け足の目的地として競うよりは、宿泊、時間消費型の目的地として連携する方策があるのではなかろうか。その鍵は「文化教養体験」すなわち、人文科学的視点を重視した「歴史と文化のフィールド型カルチャーセンター」ではなかろうか。各地域がそれぞれ得意とする「講座」を開催し、訪問者はそれぞれの単位を取得していく「自己実現型デスティネーション(目的地)」となるべきではなかろうか。この三つの街は、単発型の団体観光客を追い求めるべきではない。地道に目的志向の強い個人客、リピーターを増やすべきであろう。

例えば、街並ガイドの発展系として、城下町に関連する歴史講座や工芸講座、文武学校に関連する武術講座、その他一般の華道、茶道講座などを開催すれば、大都市で開催されるカルチャーセンターのフィールド実習として、時間消費型の交流体験ができるのではなかろうか。逆に、双方向の交流プログラムとして、都会から訪問した専門家が、地元の小学校向けに課外授業を行うことなども考えられる。

現在松代が先行している生涯学習交流運動を三つの街連携で盛り上げてもらいたい。例えば利き酒講座であれば、宿泊需要や、新酒の時期のオフシーズン需要なども生まれ、成果は少しずつ期待できるのではなかろうか。

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中