General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

長野県上田市 安楽寺

Anrakuji,Ueda City,Nagano

Category |

Rating |

Comment |

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

国宝と重要文化財 |

Facility Facility |

||

Food Food |

上田市別所温泉2361 安楽寺八角三重塔 国宝 近世以前/寺院 鎌倉後期 鎌倉後期 八角三重塔婆、初重もこし付、こけら葺 仏壇1基、棟札1枚 18981228 19520329

July 13,2025 大野木康夫 source

movie

所在地 長野県上田市別所温泉2361

安楽寺は別所温泉の西方の山の斜面に建っています。

この日訪れた文化財建造物の中で、一番多くの人が訪れていましたが、直近の拝観用駐車場がほぼ満車状態だったのに見合う人数は訪れていなかったと思うのは、その日に行われていた岳の幟の関係の駐車が多かったのかもしれません。

パンフレット

案内板

参道

境内

八角三重塔は境内奥の石段を上がった墓地に建っています。

入口

参道

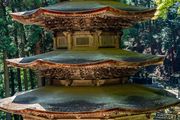

八角三重塔(国宝)

鎌倉後期の建築

八角三重塔婆、初重もこし付、こけら葺

【「上田市の文化財」から引用】

別所温泉の安楽寺といえば、長野県はもちろん、全国的にも有名な寺です。

鎌倉時代に中国から渡って来て、たいへん盛んとなった仏教に禅宗という流れがありますが、安楽寺はその禅宗としては、鎌倉の建長寺などと並んで日本では最も古い臨済禅宗寺院の一つです。天正十六年(1588)ころ、高山順京が曹洞宗に改めました。

その安楽寺にある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定されました。「国宝」といえば、「世界的にみて国民の宝とすべきもの」(「文化財保護法」)となっていますので、この塔は長野県が世界に誇る貴重な文化財ということになります。

安楽寺のりっぱな本堂でお詣りをすませ、左手の道を上っていくと、前方の見上げるようなところに、八角塔のすばらしい姿を見ることが出来ます。昼なお暗いような檜・杉の木立ちの中の坂道を、この塔を仰ぎながら上っていくとき、わたくしたちは、自然に、おごそかで気高いものを感じます。

もともと塔というものは、仏舎利(御釈迦様の遺骨)をお祀りしたもので、昔は寺の中心にあったのですから、当然のこととも言えましょう。

塔に上りついたら、まず全体の姿を見ましょう。

ふつうの塔は四角のものですが、この塔は「八角形」である ――

ということが大切です。前にも記した通り、八角形の塔は全国にこの塔一つだけしかありません(昔はあったという記録はありますが、様式が違います)。人によっては四重塔ではないかといいますが、建築学上、一番下の屋根は裳階(ひさし)であるということが明らかとなっていますので、正確には「裳階付き木造八角三重塔」というのですが、略して「八角三重塔」といっています。

さて、この塔はどんなところが重要なのでしょうか。少し離れて、全体が見えるところから観察して見ましょう。

まずどっしりした落ちつきがある塔です。頂上には相輪(九つの輪のついた柱)が天高く聳えています。各層の屋根の下には、華やかな「木組み」がぎっしりとつまっています。それらが、この塔に何ともいえない上品さと華やかさを与えているのです。むずかしく言えば、安定感と崇高美と華麗さを兼ねそなえた塔と、みることができるでしょうか。天下の名塔といわれているのも決して理由のないことではありません。

これは、鎌倉時代に中国から渡って来た「禅宗様」という様式を、忠実に守って建てられたからです。

それでは、この塔の見どころを少し勉強してみましょう。

一階、二階、三階(正しくは、一、二、三層)には、みな縁や手摺がありません。また、扉もなく二階・三階には窓が八つずつあいています。このような窓を「連子窓」といい、禅宗様式の建物に特別にあるものです。それから、屋根の下に張り出した垂木を見ますと、扇の骨のように先が拡がっています。これを扇垂木といって、これも禅宗様式特有のものです。

一階(層)のまわりをよく見ますと、みな板壁になっていて中が見えません。内部は広い室になっていて、中央に仏様が祀ってあり、大勢の人が室内で拝むことが出来ます。それから、第一階(層)の板壁の間に柱が八本建っていて、これが中の柱とつながっています。柱はみな丸柱で上部も根元も柱先をくくるように細くしてあります。その根元には「礎盤」というものがあって、八本の柱の高さを揃える役目をしています。

各階(各層)の屋根の下には、ぎっしりと木を組んであるのが見えます。これを「詰組」といって、庇をできるだけ外に張り出すため工夫されたもので、やはり禅宗様式の特徴です。

このような木組みを、「三手先の詰組」(一層は二手先)といいますが、こんな工夫などがあるため、この塔の軒は思いきって外まで張り出すことが出来、雨だれが塔の根元に当たることを防いでくれているのです。その上に「木組み」そのものが美しい「工芸の美」となっていることを忘れてはなりません。

また、一階(層)の内部はどうなっているかは、一般の人は入ることは禁止されているので、写真を見てください。内部の構造もまた美しく珍しいものでありますから、特に撮影させていただきました。

こんなに美しく、また、日本で唯一というような珍しい塔がなぜ何故ここにつくられたかは、はっきりしません。おそらく中国の八角塔の技術を何らかの形で日本へ運び入れたのでしょう

鎌倉時代、この別所温泉のある塩田平は、当時の政治の中心地鎌倉と深い関係がありました。とくに、鎌倉幕府の連署(副総理)をやっていた北条義政などは、塩田の地、前山に館を構え、その子孫は三代にわたって鎌倉幕府の重臣として活躍しました。そんなことから鎌倉からの文化がたくさん移入され、その影響をうけた文化財が多く残っているので信州の鎌倉などとも言われ、大勢の観光客がやってくるようになりました。

安楽寺八角三重塔は、それを物語る第一のものです。国としても「国宝」に指定し、一たん山火事があった場合、塔全体を水の幕で覆うような施設をして、厳重に保護しております。

Jun 13,2022 瀧山幸伸

Edited movie /p>

A camera

B camera

Apr.13,2016 川村由幸

長野県上田市別所温泉

July 2009 瀧山幸伸 source movie

八角三重塔(国宝)

June 2005 瀧山幸伸 HD(1280x720)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中