General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

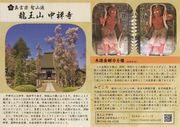

長野県上田市 中禅寺

Chuzenji,Ueda City,Nagano

Category |

Rating |

Comment |

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

上田市前山1721 中禅寺薬師堂 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 鎌倉前期 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、茅葺 棟札2枚 19360918

July 13,2025 大野木康夫 source

movie

所在地 長野県上田市前山1721

中禅寺は上田市の塩田平南部の山裾、前山寺の西方に位置しています。

パンフレット

参道

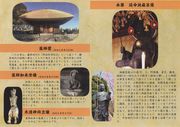

木造金剛力士立像(長野県宝)

【「上田市の文化財」から引用】

中禅寺の金剛力士像(阿形・吽形)は、薬師堂(重文)の入口の、簡素な仁王門に安置されています。両像の像高は207.0cmで、金剛力士像としては小振りのほうであること、作風が穏やかで目立たないこと、厚手の彩色がはげ落ち表面がみにくくなっていることなどから見過ごされがちです。しかしこの二像は、平安時代末にまでさかのぼる、信州ではいちばん古い金剛力士像なのです。

最初に両像のつくり方にふれてみますと、本像は主として桂材を用い、部分的に檜材を使用した寄木造(用材を組み合わせてつくること)です。その構造については、表面が布張りで、後におぎなわれた彩色が厚手であるためくわしく調査することが困難です。したがって部分的にわかることから推測してみますと、阿形は、頭と体の部分は、正中矧ぎ(鼻筋を通る線で左右二材を矧ぎ合わせる方法)という手法で、左右の体側にマチ材をはさみ四材を組み合わせています。脚部や腕部もいくつかの用材を組み合わせていますが、右足の膝から足ほぞ(像を台座に立てるほぞ)までは檜材を使っています。

また頭と体の内部をくり抜き、目は彫眼(刻み出した目)としています。右腕に巻きつく天衣も腕木から刻み出しています。頭頂の単髻(一束に結った髪)及び左右の足先は別材を矧ぎつけています。吽形も寄木の手法は阿形とほぼ同じで、用材は主として桂材を用い、右手の全部、左手の臂先、左足の膝下から足ほぞまでは檜材を使用しています。また両像ともに布張りで、サビ漆(木肌を整える下地の漆)で地固めし、白土を下地として彩色がほどこされていますが、これは後におぎなわれたもので剥落が進んでいます。

なお阿形の持つ金剛杵(密教法具のひとつ、独鈷杵ともいう)、両像の天衣の遊離部(体から離れている部分)、背面の裳裾の垂下部、腕輪、足首につける飾りの輪、方座(台座)なども後におぎなわれたものです。

つぎに両像の姿態についてふれてみますと、阿形の姿は、頭頂は単髻で、その元を紐で結んでいます。顔は両眼を大きく見開いて開口し、斜め右をにらむ忿怒相(怒りをあらわした表情)ですが、その怒りはおさえられています。上半身は裸形で、腰下は折り返しの裳(裙ともいう、袴のような着衣)で、太い縄目状の腰帯を巻きつけています。天衣は右腕に巻きつき、頭上で大きく向きを変え、左脇腹を通り垂下させています。左手は臂を曲げ、振り上げて金剛杵をにぎり、右腕は斜め下に伸ばし、五指を開いて手の平を下側へ向けています。そして腰を左にひねり左足に重心をおき、右足を開いて方座(長方形に刻んだ厚板の台座)に立っています。

吽形も頭頂は単髻で、紐で元を結っています。顔は目を大きく見開き、口をへの字に結んだ忿怒相で、左方をにらんでいます。しかし阿形と同様に怒りはおさえられた比較的穏やかな顔つきです。上半身は裸形で、腰下は折り返しの裳で、太い縄目状の腰帯を巻きつけています。天衣は右方前面を通って頭上で大きく向きを変え、左腕に巻きつき垂下させています。左腕は斜め下方に伸ばし、五指を開いて手の平を下側へ向け、右腕は臂を後方に張って曲げ、五指を開いて手の平を前方に向けています。そして腰を右にひねり、右足に重心をおき、左足.を開いて方座に立っています。

つぎにこの二像の造像様式の特徴についてふれてみますと、阿形、吽形ともに小振りではありますが、頭体部の調和がよく全体の体勢に破綻がみられません。両眼を見開いた怒りの表情は誇張が抑えられています。このような特色をもつ本像の造像様式で、待に注目される第一は、腰にあらわされた太い縄状の腰帯です。これは平安時代の金剛力士の諸例に共通する特徴です。東大寺の南大門の金剛力士像に代表される鎌倉時代の金剛力士像は、腰帯を裳の折り返しの下に収めて隠しています。

したがって腰に太い縄状の帯を外にあらわす中禅寺の金剛力士像は、平安時代の造像様式を示していることになるのです。第二は、阿形にみられる姿態ですが、左腕は臂を曲げ振り上げて金剛杵をにぎり、右腕は斜め下に伸ばし、五指を開いて下側へ向け、腰を横に引き、からだを「く」の字に構える体勢です。第三は、吽形にみられる姿態ですが、腕を曲げ、また臂を張って五指を開いて構える体勢です。この第二、第三も平安時代の作例の中にみられる特徴です。

したがってこれらの特徴から、中禅寺の金剛力士像の制作年代は、平安時代にまでさかのぼるものと推定されるわけです。しかもそれを裏づける背景として、本寺をふくむ塩田庄が、平安時代末期に最勝光院領として中央とのつながりをもっていたことを考えないわけにはいきません。

最勝光院が建立されたのは、承安三年(1173)ですから、この時期を中心として、この金剛力士像が造立されたとみてもおかしくはないのです。また薬師堂の本尊である薬師如来像の造立年代と、この金剛力士像の造立年代がほぼ同じ時代とみられる点からも、中禅寺が最勝光院領時代に、都のすぐれた仏教文化を取り入れ、伽藍を整えたことが想像されます。

薬師堂(重要文化財)

鎌倉前期の建築

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、茅葺

【「上田市の文化財」から引用】

塩田平の南方、独鈷山の麓に信州最古の木造建築、中禅寺薬師堂が建っています。木立にかこまれた静かなたたずまいの中に、古い様式のお堂がひっそりと建っています。

この薬師堂は「方三間の阿弥陀堂」という形式です。方三間というのは、東西南北のどちらから見ても柱が四本立っていて、間が三つあることをいうのです。柱と柱の間を間と呼びます。

茅ぶきの屋根のてっぺんに、少し先のとがった丸い玉(宝珠)や、その下に四角な台(露盤)をのせて、ま上から見ると、真四角な同じ形の屋根に見えます。これを「宝形造」といいます。扉は正面(東がわ)に三か所、残りの三方に一か所ずつあり、あとはみな板を横にはった板壁になっています。このような建てかたは、平安時代の終わりごろ行われた形式で、岩手県平泉にある有名な中尊寺の金色堂などが、その代表的な例です。

薬師堂の中ほどに、四本の丸い柱を立て、西側の二本の間に板壁を作り、その前に仏を安置する須弥壇が設けられています。須弥壇の上には、台座の上に座した薬師如来がまつられています。ほの暗い中に、右手のたなごころを前に向け、左手に薬の壺をのせ、優しいまなざしで見つめるそのおだやかな顔は、お祈りをする人にはかり知れない安心感を与えます。

仏を安置する須弥壇の位置は、天治元年(1124)に建てられた平泉の金色堂と同じです。時代が新しくなるほど、堂の後ろの壁の方へ仏の座が下げられていきます。薬師堂は様式の面からも古く、平安未か鎌倉初期の建立とみられています。

いずれにしても、約八百年前の長野県最古の建物であるばかりでなく、中部日本(中部地方・関東地方)を通じて最も古いといわれるお堂が、仏(薬師如来像)といっしょに、この塩田平に残っていることはすばらしいことです。

Jun 13, 2022 瀧山幸伸

A camera

B camera

Apr.2007 瀧山幸伸 source movie

上田市前山1721

小さな重文薬師堂 桜のメロディを楽しむ。浄土に近い景色。

June 2005 瀧山幸伸 source movie)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中