General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

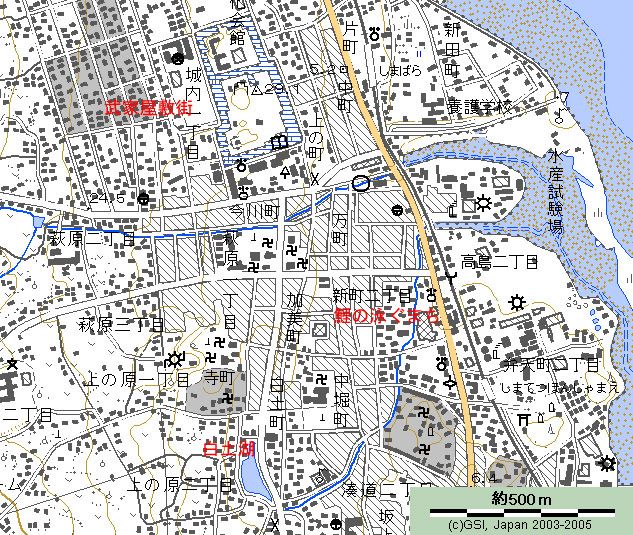

長崎県島原市 島原市街

Downtown, Shimabara City,Nagasaki

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

観光と災害は紙一重。火山国日本の象徴的都市として国際的に知名度は高い。 |

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

湧水のフィーチャリング |

Flower Flower |

||

Culture Culture |

|

城下町、武家町の街並。キリシタンの悲劇フィーチャリングが課題。 |

Facility Facility |

||

Food Food |

May 25,2021 瀧山幸伸

Edited movie /p>

鯉の泳ぐまち

清流亭

しまばら湧水館付近

旧伊東家 四明荘

表庭

裏庭

周囲の水源散策

Dec.2014 瀧山幸伸

鯉の泳ぐまち

旧伊東家 四明荘

湧水館

商店街

水頭

島原城

武家屋敷

白土湖

浜の川湧水

Dec.2003 瀧山幸伸 source movie

SOUND SCAPE mp3

観光と災害は紙一重。火山国日本の象徴的都市として国際的に知名度は高い。 水資源の活用策としては、湧水のフィーチャリングが進んでいる。文化資源の活用策としては、城下町、武家町の街並が活かされている。御薬園やキリシタンの悲劇フィーチャリングは課題として残っている。

日本初のリゾート地雲仙温泉の麓、湧水を活かした城下町

明治以降雲仙は長崎在住欧米人のリゾートとして賑わい、昭和9年に日本最古の国立公園に指定された。

その麓に位置する島原は、島原の乱、雲仙普賢岳噴火など悲劇の記憶が残る地だが、いたるところに湧水を見る自然に恵まれた城下町だ。

元資料:国土地理院

島原市

島原湧水群

市内の湧水の多くは寛政4年の雲仙岳噴火と群発地震に伴う地殻変動以降に誘発されたといわれている。眉山が直前にまで迫っていることから、富士周辺の湧水と同様、地下水が自噴しやすい。市内各所に水神が祀られ、水を大切にする住民の心が感じられる。湧水池や水路、洗い場などは地域住民によって管理保全されている。これに加え市による水辺環境の整備なども評価され、「名水百選」と「水の郷」に選定された。夏の島原水祭りには蝋燭の火で幻想的な雰囲気に包まれる。

白土湖(しらちこ)

湧水群の一つで、1792年眉山が崩壊した際、一帯に地下水が湧き出し一夜にしてできた湖。日量4万トンの湧水。

鯉の泳ぐまち

昭和53年、町内会が中心となって錦鯉を放流した。豊かな湧水を後世に残し、子供たちの感性を育むとともに観光に活かすことを目的としている。冬の早朝には地下水と外気との温度差で湯気が漂い幽玄な街角風景を醸し出す。しまばら湧水館は癒しの無料休憩所。湧水のせせらぎを聞きながらリラックスできる。

島原城

島原藩の城として松倉重政により元和4年(1618)から7年の歳月をかけて築城された。

廃藩置県で破壊されたが1964年に復元された。

武家屋敷跡

島原城築城に際し城の西側に下級武士の街区が形成された。鉄砲町とも呼ばれている。水路は生活用水として利用された。道路中央の水路は、国内では自動車交通への障害からかあまり残っていないが、海外の事例ではスイスのベルンなどに残っている。道路脇の水路は汚水排水路のイメージが漂うので芳しくないし、修景にも適さない。この水路沿いに早朝散歩すると、水音と小鳥のさえずりで幸せな気分になる。住民総出の水路管理に頭が下がる。

敷地は三畝(90坪、約300m2)に区画割りされ、住居は25坪程度の藁葺き。敷地内には藩命で梅・柿・蜜柑類・枇杷などの果樹を植えさせていた。

山本家

まだれいなの墓

長崎県史跡

長崎県の自然石キリシタン墓碑としては最も美しい。正面にカルワリオ十字紋を彫る。

雲仙岳

雲仙普賢岳

北海道の有珠山と同様、大噴火を起こす溶岩ドーム型の活火山。寛政4年(1792)には「島原大変肥後迷惑」と呼ばれる噴火が起こり1万5千人以上の死者が発生した。城下町の背後にそびえる眉山が突如崩壊し、3億立方メートルを超える土砂が人家や田畑を埋め尽くした。この衝撃によって巨大津波が発生し、対岸の肥後、天草が大打撃を受けた。その返し波が島原半島沿岸に来襲し広域災害となった。平成2年(1990)からの噴火では火砕流が発生し報道関係者や火山学者などが犠牲となった。

対岸は肥後の国 冬の夜明け風景

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中