General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

奈良県奈良市 春日大社

Kasugataisha,Nara City,Nara

Category |

Rating |

Comment |

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

August 13, 2020 野崎順次 source movie

奈良県奈良市春日野町160

春日大社国宝館

(Kasugataisha Museum, Nara City, Nara Pref.)

春日大社国宝殿は、春日大社が所有する国宝354点及び重要文化財1482点を主に多数の文化財を所蔵し展示する美術館です。春日大社は、所蔵文化財の多くが平安時代製作の宝物であり、当社にしか残っていないものもたくさんあることから、「平安の正倉院」とも称されています。これらの王朝時代の美術工芸や、日本を代表する甲冑や刀剣等武器武具などを、特別展の展示テーマに合わせ随時公開しています。

展示の導入部には水と光で春日の聖域を表現したインスタレーション空間「神垣」があり、宝物を観賞する前の、心静まる場が設けられています。また春日若宮おん祭での舞楽の演奏に用いられる日本最大級のだ太鼓を展示した?太鼓ホールも見どころです。

春日大社国宝殿は、春日大社ならではの神秘的な空間において、優美な王朝文化を鑑賞できる美術館です。

(春日大社宝物館ウェブサイトより)

アプローチ

パンフレット

建物外観

入り口に保護された2基の石燈籠

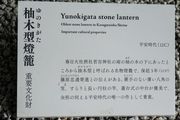

国重文 春日大社柚の木石燈籠 平安時代後期 高184cm 花崗岩

若宮社の南にあり、柚の木の下にあつたことから柚の木型の名がつけられた。昭和四八年に保護のため宝物館入口に移された。八角型であるが、六角の高い基礎が用いられているのは別物の流用である。竿はすらりと長い円柱で三節がある。中台は大きい単弁を八角の隅ごとに配し、中間の小花の先端が切りとってある手法は珍しい。蓮弁が上までのびる蓮台式中台であることは古式である。火袋は江戸時代の後補。笠に蕨手がないのも古式で、厚くない軒はゆるく反り、屋根の各隅には降棟を刻出する。宝珠は後補。藤原忠通が保延三年(1137)に寄進したと伝えるにふさわしい優雅な作で、平安時代石燈龍の唯一の遺品である。もとの若宮南方には、川勝の設計による低平な基礎、平安風の火袋、宝珠を持つ復原燈籠が立てられている。

(川勝政太郎「新装版日本石造美術辞典、1998」より)

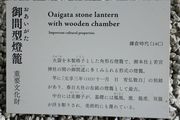

国重文 春日大社元亨石燈籠 鎌倉時代後期 高217cm 花崗岩

もと本社と若宮のあいだの御間道西側南端にあったのを、保護のため昭和五〇年に宝物館入口に移された。火袋が木製になっており、この式の四角型が御間道に多いので、「御間型」とよばれるが、本来石造の火袋であったのである。四角型石燈籠の古遺品の中で最も見事なのが本品であって大和系石燈籠の装飾性を発揮している点にも注目される。基礎側面は二区に分ち、四面にわたり向い合う双竜、雌雄二頭の鹿、向い合う孔雀、同方向の双竜の文様を半肉彫し、上端には複弁反花と竿受の方座に小弁を刻出する。中台側面は二区に分ち、一面は向い合う獅子、三面は同方向の走獅子、下端は複弁蓮弁。笠は軒口に檜皮葺の段を作り、軒反りは美しい。請花・宝珠も完備。四角柱の竿の一面に、「元亨三年(1323)十一月日、宥弘敬白」と一行に刻む。

(川勝政太郎「新装版日本石造美術辞典、1998」より)

だ太鼓ホール

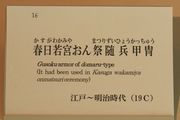

春日若宮おん祭随兵甲冑 江戸-明治時代(19C)

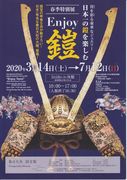

パンフレット 春季特別展 Enjoy鎧 3月14日(土)9月23日(月)まで延長

(2階大展示室-撮影禁止)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中