General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

奈良県奈良市 不退寺

Futaiji,Nara City,Nara

|

Category |

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

奈良市法蓮東垣内町517 不退寺塔婆 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 鎌倉後期 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺(もと多宝塔下重) 古材7点 19080423

奈良市法蓮東垣内町517 不退寺南門 重文 近世以前/寺院 鎌倉後期 正和6(1317) 四脚門、切妻造、本瓦葺 旧懸魚1個 19040218

奈良市法蓮東垣内町517 不退寺本堂 重文 近世以前/寺院 室町前期 室町前期 桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、本瓦葺 19040218

August 16, 2025 野崎順次

source

movie

パンフレットと現地説明板

アプローチ

国重文 南大門

庫裏へ

消滅した平塚古墳出土といわれる舟型割竹くり抜き石棺

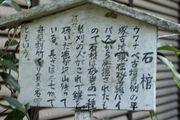

不退寺道角塔婆(室町時代中期、花崗岩、高さ 197Cm 幅・厚さ 30Cm)

以前は参道脇にあったが、本堂横に移された。

角塔婆は、四面を上・中・下段に分け梵字を刻む。上段は五輪塔四門の梵字、中段は金剛界四仏の種子、下段は

光明真言(南)、金胎蘇悉地三部・三帰依咒・胎蔵界大日如来真言(西)、大随求陀羅尼(北)、十三仏(東)を配している。

(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)

国重文 本堂

国重文 多宝塔

境内の歌碑

木の幹に白い小さなキノコ群

静かな池

南大門から出て北の墓地に向かう。

不退寺墓地(ふたいじぼち)五輪塔(鎌倉代後期 花崗岩 高さ 215cm)

典型的な鎌倉時代後期の五輪塔で、「伝在原業平朝臣の墓」と呼ばれる。五輪塔は、切石の基壇上に複弁の反花座を置き、その上に据えられている。五輪塔は、各輪無地で、すっきりとした美しさを見せる。

(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)

不退寺墓地背光五輪塔碑(桃山時代 文禄元年 1592年 高さ69cm 安山岩)

「キリーク」の下に「文禄元年辰、梅窓浄屋禅定門、十二月廿七日」

不退寺墓地背光五輪塔碑(室町末期、元亀四年 1573年 高さ73.5cm安山岩)

「五梵字」の下に「元亀二二辛未、春光禅尼、九月十四日」の刻銘

(河合哲雄「石仏と石塔」ウェブサイト)

その他、トンボ

Nov.2012 中山辰夫

宗派:真言律宗

本尊:聖観音

この地は平常復都を企てた平城太上天皇が萱の御所を営んだ所で、其の第1皇子が阿保親王を経て、親王の第5子在原業平に伝えられ、847(承和14)年、仁明天皇の勅を得て不退轉法輪寺としたという。

南都十五大寺の1つとして栄えたが、のち西大寺・興福寺の配下に入って、伽藍が復興された。

アプローチ

南門

国重要文化財

和様に大仏様を加味した新和様(折衷様)の四脚門 鎌倉時代後期の1317(正和6)年の建造

本堂

国重要文化財

寄棟造の新和様で、南北朝時代(14世紀)の建造と推定される。

本堂須弥壇上の厨子に安置される本尊の木造聖観音立像(国重文)は一木造の像、その両側に並ぶ木造五大明王像も国重文である。

塔婆

国重要文化財

本堂手前東側に立つ。一重・桟瓦葺・宝形造 鎌倉時代後期の新和様の建築方式で、本来は2層、檜皮葺の多宝塔だった。

古墳石棺

凝灰岩製である。どの古墳から出土したかは不明である。

庫裏

業平の歌碑

参考≪奈良県の歴史散歩 山川出版≫

A camera

B camera

Feb.2011 撮影:大野木康夫 source movie

所在地 奈良県奈良市法蓮東垣内町517

南門(重要文化財)

正和6(1317)年の建築

四脚門、切妻造、本瓦葺

石棺

ウワナベ古墳付近で発掘されたもの。

塔婆(重要文化財)

鎌倉後期の建築

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺(もと多宝塔下重)

本堂(重要文化財)

室町前期の建築

桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、本瓦葺

June 2009 撮影/文 野崎順次

奈良県奈良市法蓮町517

真言律宗

不退寺

(Futaiji Temple, Nara)

『大和國金龍山不退寺縁起』によると、第51代平城天皇は大同4年(809)に弟の嵯峨天皇に御譲位され、平城京の北東の地に萱葺きの御殿を造営、「萱の御所」と呼称された。その後、第1皇子阿保親王とその第5子在原業平朝臣が共に居住せられ、業平朝臣は承和12年(845)仁明天皇の詔を奉り、承和14年(847)平城天皇の旧居を精舎に改め、自ら聖観音像を刻まれ、父阿保親王の菩提を弔うと共に衆生済度の為に「法輪を転じて退かず」と発願し、金龍山不退転法輪寺と号して仁明天皇の勅願所となった。略して不退寺(業平寺)と呼ばれる。

建造物(*印は写真あり)

南門 (重文) 鎌倉時代末期*

本堂 (重文) 鎌倉時代*

多宝塔 (重文) 鎌倉中期*

仏像部

聖観世音菩薩立象 (重文)平安初期

五大明王像 (重文)藤原時代中期

阿保親王坐像 (県文)鎌倉時代

地蔵菩薩立象 弘仁時代

その他 石棺 5世紀*

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中