General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

岡山県倉敷市 旧野崎家住宅

Nozakike,Kurashiki City,Okayama

|

Category |

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 主屋 重文 近世以前/民家 江戸末期 天保4(1832)頃 "居室部 桁行30.2m、梁間14.1m、二階建、入母屋造、四面庇付、本瓦葺・桟瓦葺及び鉄板葺、東面茶室・西面北台所・西面南便所及び湯殿・北面便所附属、東面北門及び塀付座敷部 桁行11.1m、梁間7.0m、南面入母屋造、北面居室部に接続、東面・南面及び西面庇付、東面便所及び渡廊下附属、西面突出部 桁行8.0m、梁間4.9m、入母屋造、本瓦葺及び桟瓦葺、北面西端渡廊下附属内玄関 桁行14.2m、梁間6.0m、一部二階建、入母屋造、西面主屋に接続、四面庇付、本瓦葺 玄関 桁行8.0m、梁間5.0m、南面入母屋造、北面内玄関に接続、東面及び西面庇付、本瓦葺、東面式台玄関附属" 納屋1棟、便所1棟、容膝亭1棟、観曙亭1棟、臨池亭1棟、腰掛待合1棟、雪隠2棟 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 玄関棟 重文 近世以前/民家 江戸末期 嘉永5(1852) "内玄関 桁行14.2m、梁間6.0m、一部二階建、入母屋造、西面主屋に接続、四面庇付、本瓦葺 玄関 桁行8.0m、梁間5.0m、南面入母屋造、北面内玄関に接続、東面及び西面庇付、本瓦葺、東面式台玄関附属" 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 表書院 重文 近世以前/民家 江戸末期 嘉永5(1852)頃 桁行16.2m、梁間11.4m、南面入母屋造、北面玄関棟に接続、四面庇付、本瓦葺及び桟瓦葺、南西隅湯殿及び便所附属、東面北端門及び塀付 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 長屋門 重文 近世以前/民家 江戸末期 天保9(1838) 桁行25.9m、梁間4.9m、入母屋造、西面及び北面庇付、本瓦葺、西面北方突出部 桁行4.0m、梁間4.9m、西面南方突出部 桁行3.1m、梁間4.9m、各入母屋造、桟瓦葺、西面便所附属 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 御成門 重文 近世以前/民家 江戸末期 天保9(1838) 一間薬医門、切妻造、本瓦葺、左右塀付 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 内蔵 重文 近世以前/民家 明治 明治34(1901) 土蔵造、桁行9.9m、梁間7.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 夜具蔵 重文 近世以前/民家 江戸末期 江戸末期 土蔵造、桁行11.7m、梁間4.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 大蔵 重文 近世以前/民家 明治 明治中期 土蔵造、桁行16.3m、梁間7.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 書類蔵 重文 近世以前/民家 明治 明治23(1890) 土蔵造、桁行9.9m、梁間4.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 新蔵 重文 近世以前/民家 明治 明治中期 土蔵造、桁行9.8m、梁間5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 岡蔵 重文 近世以前/民家 明治 明治中期 土蔵造、桁行9.5m、梁間3.8m、二階建、切妻造、本瓦葺、南面下屋附属 20061219

倉敷市児島味野1-11-19 旧野崎家住宅(岡山県倉敷市児島味野) 味噌蔵 重文 近世以前/民家 江戸末期 江戸末期 土蔵造、桁行11.1m、梁間4.9m、二階建、切妻造段違、本瓦葺、東面庇付、南面及び北面下屋附属 20061219

February 23,2025 大野木康夫

source movie

所在地 岡山県倉敷市児島味野1丁目11-19

【国指定文化財等データベースから引用】

旧野﨑家住宅は、岡山県倉敷市の南端部、瀬戸内海に接した児島の市街地に所在している。旧野﨑家住宅の南方、JR児島駅の一帯には、かつては大塩田が広がっていた。

野﨑家は、もと多田姓や昆陽野姓を名乗り、16世紀中頃に当地に居住したと伝えられている。18世紀末期には一時衰微したが、19世紀に入ると、野﨑武左衛門は文政12年(1829)の野﨑浜塩田をはじめ大規模な塩田の開発に成功した。また新田開発にも力を注いで大地主となり、天保4年(1833)には大庄屋格となった。明治以降も塩田や土地の経営を行うとともに、慈善事業や教育事業等にも尽力し、孫の武吉郎は明治23年に貴族院議員となった。

昭和9年に株式会社野﨑商店が設立され、塩田や土地の経営等の事業は法人経営となった。その後、野﨑家住宅は昭和45年に財団法人竜王会館の所有となり、昭和52年に岡山県史跡に指定され、平成7年には野﨑家塩業歴史館として博物館を開館し、現在に至っている。

旧野﨑家住宅は、西に竜王山を背負い、その麓に南北に細長い敷地を構える。敷地のほぼ中央に南北に長い主屋が東面して建ち、その南東方に玄関棟を介して表書院が連続する。敷地東辺の中央には長屋門と御成門を構え、主屋の北に内蔵等の土蔵群が整然と並び、その背後に味噌蔵や納屋等が配されている。主屋の南東に築かれた庭園には、容膝亭などの茶室が点在する。

主屋は天保4年頃の建築と考えられ、長屋門と御成門は記録から天保9年(1838)の建築とわかる。棟札等から、表書院と玄関棟は嘉永5年(1852)の建築、夜具蔵は江戸末期の建築で明治22年の移築、書類蔵が明治23年の建築、内蔵は明治34年の建築と判明する。大蔵と新蔵及び岡蔵は明治中期、庭園内の茶室建築や、味噌蔵や納屋及び便所等の施設は江戸末期と考えられる。

主屋は、南北に細長い建物で、大半を占める北側桁行30.2mを二階建の居室部とし、その南側に桁行11.1mの平屋建の座敷部を接続する。

居室部は、桁行のほぼ中央に設けられた玄関と通り土間を境に南北に分けられる。南側は土間寄付に二室を並べ、その奥に九室を配する。これらの東側は北に玄関棟が接続し、南には四畳半の茶室と部屋が突出する。通り土間の北は六間取になり、最奥の北東隅八畳間には床と棚を構える。通り土間の西には広い台所が配されている。居室部東面の北側には門塀を廻して内庭を囲っている。座敷部は、床・棚・付書院を備えた八畳の上ノ間と一〇畳の次ノ間からなる。西の突出部は、源氏ノ間と呼ばれる置床を備えた九畳と六畳間の二室からなる。

二階は、通り土間上部の東を板間、西を吹抜とする。この南側は鈎形の一五畳間や棚等で囲われた一四畳間及び五畳間等を配し、北側は七畳間を二列に並べ、北西隅は板敷のある六畳間とする。

屋根は入母屋造、本瓦葺で、四面に庇をつける。小屋組は登梁を架け、小屋束を立て、桁・棟木を渡して垂木を架け、二階の軒を出桁造とする。一階は二階下を根太天井、ほかを棹縁天井とし、二階は棹縁天井を張る。

玄関棟は、主屋に連絡する内玄関と表書院と連続する玄関からなる。

内玄関は桁行14.2m、梁間6.0m、東西棟の入母屋造で、四面に庇を廻し、本瓦葺とする。平面は、東側の北に土間の内玄関、南に六畳間を設け、西側を一室とし、南面に半間の畳廊下を設ける。二階は細長い一室とする。天井は内玄関が根太天井、ほかは棹縁天井である。奥の一室の間仕切は改造されているが、軸部から小屋組まで当初の形式を保持している。

玄関は桁行8.0m、梁間5.0m、南北棟で南が入母屋造、東面北側に切妻造で庇付の式台玄関を突出し、本瓦葺とする。平面は、式台奥に八畳間と四畳間が続き、表書院側は床・地袋棚を備えた座敷風の一〇畳半とし、これらの西面に半間の畳廊下を通す。天井は棹縁天井である。

表書院は桁行16.2m、梁間11.4mで、西南隅に湯殿及び便所、東面北端には東に伸びる門及び塀がそれぞれ附属し、北側は玄関と接続している。屋根は入母屋造、本瓦葺で、四面の庇を桟瓦葺とする。

平面は、南を床・棚・付書院を備えた一二畳半の座敷、北を床付の一五畳間とし、東から南に鈎形の畳廊下と縁を廻す。西側は南に三畳間を二室、北に茶室と水屋を配する。

軸部は角柱を立てて、長押で固め、小屋は和小屋を組み、天井は各間とも棹縁天井とする。南と東は深い軒をつくり、木舞打とする。柱や長押などの化粧材は良質の檜材を用い、座敷境には波を象った欄間を設ける。後世の改造がほとんどなく、軸部から小屋組まで当初の形式をよく保持している。

長屋門は、精緻に積んだ石垣上に東面して建つ。桁行25.9m、梁間4.9m、南北棟の入母屋造で、北面と西面に庇を付け、本瓦葺とする。西面の南と北にはそれぞれ入母屋造、庇付の角屋を突出する。南寄りに門口を開き、南を二室、北を四室とし、角屋には玄関や部屋及び便所等を設ける。天井は棹縁天井とする。東面は、開口部に出格子をつけ、腰を押縁下見板張にする。

御成門は間口2mの一間一戸薬医門形式で、切妻造、本瓦葺、左右に屋根塀を延ばし、北方で長屋門に接する。軒は一軒疎垂木で、架構を現わし、棟木は実肘木付の束で受ける。

内蔵は、土蔵造二階建、桁行9.9m、梁間7.9mである。東西棟の切妻造、本瓦葺で、外壁には海鼠壁を廻す。一階の扉口は南面西寄りに設け、窓は一階の東面と北面、二階は東面と西面につける。内部は各階とも棟通りで南北に大きく二分し、壁際などに棚を設け、二階は棹縁天井を張り、北東部は一〇畳の部屋とする。小屋組は桁行に牛梁を渡し、登梁を架ける。

夜具蔵は、土蔵造二階建、桁行11.7m、梁間4.9mである。南北棟の切妻造、本瓦葺で、外壁は腰を縦板で覆い、その上部や隅部に海鼠壁を廻す。一階の扉口は東面南端に設け、窓は一階の南面・西面と二階の南面・北面につける。内部は各階とも広い一室とし、壁際に棚を設ける。小屋は桁行に梁を渡し、登梁風の太い垂木を架けて屋根面をつくる。移築されているが、ほぼ当初の部材を用いている。

内蔵と夜具蔵の北には、南より大蔵、書類蔵、新蔵、岡蔵が整然と並び建つ。平面規模や軒高は異なるが、いずれも、土蔵造二階建、東西棟の切妻造、本瓦葺、一階東面に小庇付の扉口を設けた妻入で、小屋組は和小屋と登梁を併用する。外壁は一階を縦板で覆い、上部や隅部に海鼠壁を廻す。

大蔵は、桁行16.3m、梁間7.9mと土蔵群の中では最大規模で、一階を東西に二分し、東面中央と西室南面に扉口を設ける。二階は広い一室とする。

書類蔵は、桁行9.9m、梁間4.9m、一階・二階とも一室で、整然と押入や棚を設ける。

新蔵は、桁行9.8m、梁間5.9m、一階・二階とも一室で、押入や棚を設け、二階には棹縁天井を張る。

岡蔵は、桁行9.5m、梁間3.8mで、南面に下屋を附属する。下屋は東側を消防器材庫、西側を倉庫とする。内部は、一階・二階とも細長い一室である。

味噌蔵は、桁行一11.1m、梁間4.9mの二階建、切妻造段違で、東面に下屋庇を設け、南面と北面に下屋を附属する。屋根は本瓦葺、外壁は漆喰塗で、腰や妻面を縦板で覆う。一階・二階とも一室とするが、一階北に約四メートル四方のムロを設け、南西隅には井戸がある。下屋はともに物置で、北の下屋は板床を設ける。小屋組は北側を和小屋、棟の一段低い南側に登梁を架ける。

屋敷は、正面を長屋門と御成門の南北に築地塀を延ばして要所に門を開き、背面となる西を樹林が繁る竜王山で区切り、全体として江戸末期以来の豪壮な構えをよく保持している。敷地の南東部を占める庭は、平庭部を海に見立てた枯山水庭園として、築山や石組及び露地を巧妙に配しており、保存状態も極めて良好である。

旧野﨑家住宅は、長大で独特な平面構成の主屋や上質なつくりで意匠も優れた表書院、重厚なつくりの長屋門や御成門など、雄大な規模を有する質の高い上層民家として、価値が高い。また、主屋や表書院をはじめ、土蔵群や味噌蔵等の施設、庭園の重要な要素である茶室など、屋敷全体の構成を良好に保持しており、江戸時代末期の瀬戸内地方を代表する民家の一つとして重要である。

旧野﨑家住宅の駐車場は休日は児島ジーンズストリートの駐車場となっており、ほぼ満車状態でした。

駐車場からのアプローチ

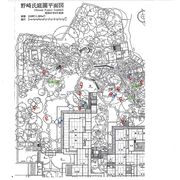

案内図

長屋門(重要文化財)

天保9(1838)年の建築

桁行25.9m、梁間4.9m、入母屋造、西面及び北面庇付、本瓦葺、西面北方突出部 桁行4.0m、梁間4.9m、西面南方突出部 桁行3.1m、梁間4.9m、各入母屋造、桟瓦葺、西面便所附属

御成門(重要文化財)

天保9(1838)年の建築

一間薬医門、切妻造、本瓦葺、左右塀付

主屋と内玄関

主屋(重要文化財)

天保4(1832)年頃の建築

居室部 桁行30.2m、梁間14.1m、二階建、入母屋造、四面庇付、本瓦葺・桟瓦葺及び鉄板葺、東面茶室・西面北台所・西面南便所及び湯殿・北面便所附属、東面北門及び塀付

座敷部 桁行11.1m、梁間7.0m、南面入母屋造、北面居室部に接続、東面・南面及び西面庇付、東面便所及び渡廊下附属、西面突出部 桁行8.0m、梁間4.9m、入母屋造、本瓦葺及び桟瓦葺、北面西端渡廊下附属

居室部

座敷部・突出部

玄関棟(重要文化財)

嘉永5(1852)年の建築

内玄関 桁行14.2m、梁間6.0m、一部二階建、入母屋造、西面主屋に接続、四面庇付、本瓦葺

玄関 桁行8.0m、梁間5.0m、南面入母屋造、北面内玄関に接続、東面及び西面庇付、本瓦葺、東面式台玄関附属

内玄関

玄関

中門

表書院(重要文化財)

嘉永5(1852)年頃の建築

桁行16.2m、梁間11.4m、南面入母屋造、北面玄関棟に接続、四面庇付、本瓦葺及び桟瓦葺、南西隅湯殿及び便所附属、東面北端門及び塀付

観曙亭(附指定)

二畳台目茶室、一重、寄棟造、茅葺、下屋及び庇こけら葺

容膝亭(附指定)

四畳半茶室、控えの間、水屋、勝手、土間よりなる、一重、切妻造、茅葺及び桟瓦葺、庇こけら葺

腰掛待合一棟、雪隠二棟(附指定)

各片流、杉皮葺

臨池亭(附指定)

台目三畳茶室、水屋よりなる、一重、寄棟造、茅葺、下屋こけら葺及び桟瓦葺、庇杉皮葺

夜具蔵(重要文化財)

江戸末期の建築

土蔵造、桁行11.7m、梁間4.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

内蔵の西にあり、東側からは見えません。

風呂(納屋の附属)

防空壕

納屋(附指定)

桁行13.4m、梁間2.9m、片流、本瓦葺、北面下屋附属、桟瓦葺、南面煉瓦造風呂附属

便所(附指定)

桁行3.8m、梁間1.6m、切妻造、桟瓦葺

味噌蔵(重要文化財)

江戸末期の建築

土蔵造、桁行11.1m、梁間4.9m、二階建、切妻造段違、本瓦葺、東面庇付、南面及び北面下屋附属

東側から見た土蔵群

西側から見た土蔵群

内蔵(重要文化財)

明治34(1901)年の建築

土蔵造、桁行9.9m、梁間7.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

大蔵(重要文化財)

明治中期の建築

土蔵造、桁行16.3m、梁間7.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

土蔵群中最大の建物です。

書類蔵(重要文化財)

明治23(1890)年の建築

土蔵造、桁行9.9m、梁間4.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

新蔵(重要文化財)

明治中期の建築

土蔵造、桁行9.8m、梁間5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

岡蔵(重要文化財)

明治中期の建築

土蔵造、桁行9.5m、梁間3.8m、二階建、切妻造、本瓦葺、南面下屋附属

September 23, 2022 野崎順次 source movie

岡山県倉敷市児島味野

旧野﨑家住宅

今回は、庭園をよく鑑賞したい。陰陽石が非常に多いそうだ。これまで、何度も来ているが、理解してなかった。

長屋門から入ると、芝生広場の向かいに土蔵群に続く向座敷、中座敷が見え、その左手前に内玄関がある。

その奥、御成門と表玄関があり、さらに進むと、表書院である。

旧野﨑家庭園

本庭園は子孫繁栄を祈念した陰陽石を多数配置した陰陽思想を表現した庭園になっている。陰陽石の場所は分かりにくかったため係の方に伺うと、平面図を手渡された。図の♂が陽石(男性器)、♀が陰石(女性器)であり20石近く見つかる。よく見ると先ほどの踏分石は陰石で、沓脱石は陽石となっているではないか。

(「庭園ガイドby 繩手真人」ウェブサイトより)

観曙亭あたりにも陰石があるそうだ。

表書院の庭園で最も目を惹く巨石は、築山に三尊石を立て、中央が陰石で右が陽石となった陰陽石になっている。またこの石組は枯滝石組も兼ねている。陽石に切れ目があるのは、運搬時は分割して運んだためである。

(「庭園ガイドby 繩手真人」ウェブサイトより)

水琴窟の横、木陰に3つの石があるがその両端の2石は陰石である。

容膝亭あたり

中座敷

中座敷のある裏手へ回り込むと、苔むした枯山水となる。先ほどの表書院庭園が雄大な陽の庭園としたら、奥の庭はわび・さびを感じさせる陰の庭だろうか。

(中略)

近づいてみてみると、両サイドの平たい立石が陰石となっている。陽石は一見奥にある1.5mほどの立石と思ってしまうが、手前の小振りな石であった。

(「庭園ガイドby 繩手真人」ウェブサイトより)

左が陽石、右が陰石

奥に陽石陰石と高く並び、枯流れの下に滝石組

臨地亭

石垣

台所あたり

それから、萩の花

土蔵群

向座敷

Sep.2020 / Nov.2018 酒井英樹

野崎家住宅は児島の市街地にあって、かつては一帯に大塩田が広がっていた。

16世紀中ごろに現在地に居住したと伝えられ、19世紀に入り大規模な塩田開発に成功するとともに新田開発も行った。

主屋は野崎家が大庄屋各になった天保4年(1833)頃に長屋門と御成門とほぼ同時に建てられたと考えられる。

その後明治にかけて諸建造物が加えられたとされている。

<主屋>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<長屋門>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<御成門>

平成30年(2018)11月撮影

<内蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<夜具蔵>

令和2年(2020)9月撮影

<大蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<書類蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<新蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<味噌蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

<岡蔵>

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

***倉群(大蔵・書類蔵・新蔵・岡蔵)***

平成30年(2018)11月撮影

令和2年(2020)9月撮影

Jan.2015 野崎順次

撮影日: 2008年2月17日

毎年恒例の「野崎家のお雛様展」

主な展示品としては享保雛(江戸時代後期初代当主野崎武左衛門が岡山藩八代目藩主池田慶政侯より拝領の内裏雛、高さ約80センチ)や、明治期のお雛様・明治天皇雛・押絵雛・立雛及び雛道具など約200点余りを展示。

岡山県倉敷市児島味野1−11−19

旧野崎家住宅

(Former Nozaki Residence, Kurashiki City, Okayama Pref.)

撮影日: 2012年10月8日

野崎家は、江戸時代末期ごろより、塩田開発と新田開発を手がけて財をなした。邸内には、中央に主屋、その前方に玄関棟と表書院が建つ。正面には長屋門と御成門を構え、北に内蔵などの土蔵群が並び建つ。建築年代は主屋が天保四年(1833)ごろ、玄関棟と表書院が嘉永五年(1852)で、土蔵群が江戸末期から明治中期に順次立てられた。旧野崎家住宅は、独特な平面の主屋や意匠の優れた表書院など、雄大な規模を有する上層民家として高い価値がある。

パンフレットと配置図

長屋門を入ると中央から左手に本瓦葺の主屋群、右手に土蔵群があり、また、長屋門の左には、貴賓用出入口の御成門がある。

中門をくぐると、広大な庭に面した表書院がある。庭園は江戸末期にできた枯山水で、庭内に観曙亭(かんしょてい)、容膝亭(ようしつてい)、臨池亭(りんちてい)の3席の茶室がある。奥は中座敷で、南北23間(約42m)の奥行きが見通せる。

主屋の裏側には、美しい曲面の石垣、切石敷きの台所、漬物部屋、味噌納屋がある。

土蔵群は、南(左)から、内蔵、大蔵、書類蔵、新蔵、岡蔵と並び、内蔵の後方に夜具蔵が配されている。

三秀館

岡蔵(第2展示館)、最近新たに発見されて話題になった明治維新関係書簡等。

参考資料

旧野崎家住宅パンフレット

国指定文化財等データベース

野崎の記念碑(野崎武左衛門翁旌徳碑−のざきぶざえもんおうしょうとくひ)

(Monument in Honour of Buzaemon Nozaki, Kurashiki City, Okayama)

岡山県倉敷市児島味野2−7

国登録有形文化財(建造物)

撮影日: 2011年7月2日

国登録有形文化財(建造物)

野崎武左衛門翁旌徳碑 1基

野崎武左衛門翁旌徳碑石橋 1基

野崎武左衛門翁旌徳碑門柱 1対

野崎武左衛門翁旌徳碑石垣 1所

明治期の貴族院議員野崎武吉郎(1848〜1925)が、塩田王と呼ばれた祖父武左衛門(1789〜1864)のために建てたオベリスク型(方尖塔)の記念碑である。明治25年(1892)に、野﨑浜を一望できるこの地に建立された。約8m四方の基壇の上に上下2組の台座を設置し、全長18.23m、塔身11.79mである。石は、下津井沖の六口島から採石された御影石である。

設計した土木技師山田寅吉は。明治元年にフランスに留学し、パリのエンジニアを養成する名門校エコール・サントラルを日本人として最初に卒業した。彼は同校で最先端の土木工学を学んだ。当時の欧米では、古代エジプトを英知、正義、永遠の生命の象徴として、図書館、裁判所、墓地がエジプト風にデザインされる「エジプトマニア」(エジプト熱)が流行し、特にフランスでは偉大な功績を残した人物を後世に伝えるためのオベリスク形記念碑が建てられた。学生時代にエジプトマニアのデザインに関心を寄せていた山田は、野崎武左衛門をたたえる記念碑をエジプトマニアでデザインしたのである。

右面 枢密院副議長従二位勲一等伯爵東久世通禧書

正面 野﨑武左衛門翁旌徳碑

左面 明治二五年壬辰九月建焉

石橋

庭園

野﨑武左衛門の功徳を偲ぶ多くの人々によって、明治25年に造られた。敷地面積約3500㎡、中央に翁旌徳碑がある。碑の前には、心字池を築き、大小の奇岩を配し、背後に築山を設けた池泉回遊式の庭園となっている。また周囲に巡らされた堀には、昭和の初めまで瀬戸内の海水が入ってきていた。

不慮に事態で破壊された時のために予備用塔身石が横たわっている。

蒲葵樹(びろうじゅ)

ヤシ科の常緑高木。大正10年に、野﨑武吉郎が総社市の知人医師よりハワイ島土産として贈られたもの。樹高約15m、根回り約1.9mある。露地に植えた蒲葵樹の北限とされる。上部が一度折れている。

参考資料

倉敷市HP

倉敷芸術科学大学芸術学部HP

晴れの日ネットわたなべたかおHP

国指定重要文化財 旧野崎家住宅

岡山県指定史跡 野崎家旧宅

登録博物館 野崎家塩業歴史館

住 所: 岡山県倉敷市児島味野1−11−19

所有者: 財団法人竜王会館

撮 影: 2009年3月1日

野崎家旧宅は、製塩業と新田開発で財を成した野崎武左衛門(1789〜1864)が天保4年(1833)から嘉永5年(1852)にかけて次々と築いていった民家で、敷地面積3000坪、建物延床面積1000坪近くある。

長屋門を入ると中央から左手に本瓦葺の主屋群、右手に土蔵群があり、また、長屋門の左には、貴賓用出入口の御成門がある。

中門をくぐると、広大な庭に面した表書院がある。さらにその奥は中座敷で、南北23間(約42m)の奥行きが見通せる。

庭園は江戸末期にできた枯山水で、庭内に観曙亭(かんしょてい)、容膝亭(ようしつてい)、臨池亭(りんちてい)の3席の茶室がある。

主屋の裏側には、美しい曲面の石垣、切石敷きの台所、漬物部屋、味噌納屋がある。

土蔵群は、南(左)から、内蔵、大蔵、書類蔵、新蔵、岡蔵と並び、内蔵の後方に夜具蔵が配されている。現在、大蔵が第1展示館で、製塩の歴史資料などを展示している。

岡蔵が第2展示館で、初春には岡山藩主から拝領した享保雛(高さ約80cm)などさまざまなお雛様が見られる。また、明治期に近衛家より到来した狆の人形もある。

土蔵の前には、分銅に使われた溜め石、通信用旗竿がある。また、少し離れて、三秀館や水のおいしい大井戸がある。野崎家旧宅全体は黒塀に囲まれている。

野崎家住宅から南西約400m離れた約100坪の庭園に、野﨑武左衛門翁旌徳碑(野崎の記念碑)がある。明治期の貴族院議員野崎武吉郎が、塩田王と言われた祖父武左衛門のために建てたオベリスク型(方尖塔)の記念碑である。約8m四方の基壇の上に、上下二組の台座を設置し、その上に約12mの塔を立ち上げている。日本でも珍しい古代エジプト趣味の建造物で、フランス留学経験のある土木技師山田寅吉が設計した。個人の顕彰碑としては日本一といわれる。

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中