General

General

Nature

Nature

Water

Water Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

大阪府豊能町 石仏めぐり

(Stone Buddhist Images and Pagodas,Toyono Town,Osaka Pref.)

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

|

General General

|

|

||

Nature Nature |

|

||

Water Water |

|

||

Flower Flower |

|

||

Culture Culture |

|

||

Facility Facility |

|

||

Food Food |

|

December 24 and 31, 2023 野崎順次 source movie

大阪府能勢郡豊能町川尻

豊能町石仏めぐり ― 川尻地区

(Stone Buddhist Images and Pagodas in

Toyono Town, Nose County, Osaka Pref.)

「」内の説明は『とよのちょう観光ボランティアの会』サイトからの引用である。

12月24日 快晴

阪急池田駅からバスに乗り、川尻地区の平野で降り、山裾を回り棚田を直上する。

中の谷多尊石仏

「上部に阿弥陀三尊、その下に16体の逆修仏が彫られている。碑文に天正元年(1573)と記されている。逆修とは、生前に死後阿弥陀如来の功徳により極楽往生しようとするもので鎌倉時代に始まり、乱世の永禄・天正年間に最高潮に達した。」

中の谷光明真言板碑

「寛文12年2月念仏講中により造立。大日如来報身真言アビラウーケンを十字に刻み真言宗の最重要の光明真言24文字をまるく囲んでいる。真言とは梵語を原音そのままに発音したもの。(密教)」

さらに府道4号線を登ると、法輪寺が見えてくる。

法輪姫の塔

「グミノ尾という所に散在していたものを、集め組立てたもの。宝筐印塔の基礎と五輪塔の水輪地輪は立派な造りである。中央の塔の基礎に文和4年(1355)の紀年銘のあるものを法輪姫の塔と呼ぶ。法輪姫とは誰か不明。」

法輪寺

「光明山遍照院法輪寺・真言宗のお寺。開基は秘仏「出世大黒天」彫った弘法大師説もあるが、箕面・勝尾寺開基した開成皇子が勝尾寺へ移る前に草庵を結んだのが始まりではないかと思われる。本尊は妙観察智阿弥陀如来で、薬師如来、弘法大師像、牛頭天王、八大龍王などの仏像が祀られている。」

法輪寺宝筐印塔

「【宝筐印塔】は三蔵法師が印度から持ち帰って訳した。一切如来心全身舎利宝筐印陀羅尼経から出た名称で、この経典を写経して塔中に置き礼拝供養すれば、生きている間は災害から免れ、死後は必ず極楽に生まれ変わるとされることに由来する。後年、本来の目的以外で造立されたものが多い。塔の様式などから法輪寺の塔は、南北朝の頃の造立と推定される。」

寺からの眺望

北の谷不動明王板碑

北の谷大峰供養塔

長屋門のある屋敷

北の谷多尊石仏

「造立は桃山時代天正八年(1580)

。四段に区画された最上段には定印阿弥陀像、左に観音菩薩、右に地蔵菩薩を配す。脇侍の右隣に二体、第二段から再下段に一七体の円頭合掌像が並んでいるがこれは地蔵を表し、造立願主の逆修仏と観られる。左右の五輪塔は講中の化仏者三人を表すとみられる。」

北の谷双体地蔵

今日はここまで

12月31日 くもり

阪急池田駅からバス乗車中はずっと小雨が降っていたが、北摂信愛園前に着くと、やんだ。

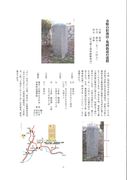

向井山宝篋印塔

地上高さ305.5cm、花崗岩製。豊能町にある江戸時代の宝篋印塔の最も古いもので、基礎正面に胎蔵界大日如来の梵字を刻み、他の3面にも銘文がある。それによれば享保七年(1722)当地の塩山左衛門満雅が現世安穏、後生菩提を祈って建立したものである。塔身の四方には金剛界四仏の梵字がきざんであり、典型的な江戸時代の宝篋印塔(ほうきょういんとう)である。

向井山地蔵石仏

自然石の台上に西面して立つ石に舟形を彫り込み、蓮座上に地蔵石仏の厚肉彫りがなされている。右手に柄の短い錫杖を、左手に宝珠を捧げ、お顔は少し損傷しているが温和のうちに厳しさがある。この地蔵尊は法性寺・地蔵尊(1314)および下所・地蔵尊に続く系統の室町時代前期のものと考えられる。

バス停に戻り、金石橋を渡り、府道4号線を上る。

殿方庚申塔

庚申信仰(中国道教の三尸説 さんしせつ)による。

享保7年(1722)造立。中央に青面金剛、上部に地蔵菩薩、下部に施主6名が記されている。人々が庚申講を結成し60日に一度巡って来る庚申の日に健康長寿を願って「庚申待ち」という行事を行っていた。

さらに上り、川尻自治集会所の前で左の急坂を行く。大きな家が多い。

打越阿弥陀三尊石仏

向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩の脇侍を従えた阿弥陀如来像。平安時代南朝年号 正平7年(1352)当時この地方は足利氏勢力下にあった。近くに多宝塔、万霊塔もある。

打越宝塔

宝塔は本来大日如来を本尊としたもので、基礎・塔身・笠・相輪よりなり、塔身に金剛界四仏を刻む。四角の裳階(モコシ)を加えたものを多宝塔という。石造物としては全国的にあまり残っておらず、豊能郡では打越と能勢町清普寺の能勢総家だけのようである。

府道4号線に戻り、北の谷で林道に入る。

北の谷地蔵不動明王磨崖仏

3m大の磨崖面に50cmほどの舟形を二つ並べ、左に不動明王、右に地蔵菩薩の立像が彫り込まれている。紀年銘は天正17年(1548)。

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中