General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

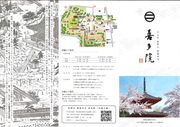

埼玉県川越市 喜多院

Kitain,Kawagoe City,Saitama

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

川越市小仙波町1 喜多院 客殿 重文 近世以前/住宅 江戸前期 寛永15(1638) 桁行八間、梁間五間、床、違棚及び仏間附属、一重、入母屋造、こけら葺渡廊1棟 19461129

川越市小仙波町1 喜多院 書院 重文 近世以前/住宅 江戸前期 寛永16(1639) 桁行六間、梁間五間、床、床脇及び押入附属、一重、一部中二階付、寄棟造、こけら葺 19461129

川越市小仙波町1 喜多院 庫裏 重文 近世以前/寺院 江戸前期 寛永15(1638) "母屋 桁行十間、梁間四間、一重、一部中二階付、一端入母屋造、他端寄棟造、とち葺形銅板葺食堂 桁行四間、梁間三間、一重、一端寄棟造、他端母屋に接続、とち葺形銅板葺" 玄関、玄関広間渡廊及び接続室1棟 19461129

川越市小仙波町1 喜多院 慈眼堂 重文 近世以前/寺院 江戸前期 正保2(1645) 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、背面一間通庇付、本瓦葺厨子1基 19461129

川越市小仙波町1 喜多院 鐘楼門 重文 近世以前/寺院 江戸中期 元禄15(1702) 桁行三間、梁間二間、袴腰付、入母屋造、本瓦葺 銅鐘1口 19461129

川越市小仙波町1 喜多院 山門 重文 近世以前/寺院 江戸前期 寛永9(1632) 四脚門、切妻造、本瓦葺 棟札1枚 19461129

July 25,2025 大野木康夫

source movie

所在地 埼玉県川越市小仙波町1丁目20-1

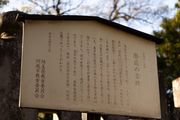

山門(重要文化財)

寛永9(1632)年の建築

四脚門、切妻造、本瓦葺

【川越市ホームページから引用】

山門は、寛永15年(1638)の大火で焼失するのをのがれた喜多院で一番古い建築である。『星野山御建立記』によれば、寛永9年(1632)11月に天海によって建立され、番匠は比叡山坂本の山本吉重、奉行は平井作左衛門であった。同様の記述は棟札にもあって、裏面に「武陵仙波東叡山無量寿寺喜多院 維時寛永九壬申載霜月吉日良辰」の年紀が書かれ、表面に「御建立山門執

行探題大僧正天海 奉行平井作左衛門 材木取持池田勘右衛正吉 大工江州

坂本山本若狭守吉重」の名が記されている。建築としては、切妻造、本瓦葺の一間一戸四脚門で、左右に脇塀と潜りが付き、北側は番所が接続する簡素で重厚な建物である。中央の大きな両開扉を支える本柱の前後に4本の控柱が立つことから四脚門と呼ばれ、桁行方向の控柱を繋ぐ陸梁には中備の蟇股が二つ並んで設けられているのが特徴である。また蟇股には、正面を虎、背面を唐獅子の彫刻が施され、心を和ませるポイントとなっている。

鐘楼門(重要文化財)

元禄15(1702)年の建築

桁行三間、梁間二間、袴腰付、入母屋造、本瓦葺

【川越市ホームページから引用】

慈眼堂の東側に建つ、桁行3間梁行2間、入母屋造本瓦葺の袴腰付鐘楼門である。下層は、正面中央の柱間に両開扉を設け、その他の壁面は竪板張りで袴のように末広がりの構造となっている。上層には、元禄15年(1702)の刻銘がある銅鐘が吊られ、四周に縁・高欄が回っている。正面中央間に花頭窓を開け、両脇間には極彩色仕上げの雲竜の彫物が飾られている。背面も中央間を花頭窓として両脇間に極彩色仕上げの花鳥の彫物を施し、装飾豊かな建築である。建築年代については、寛永15年(1638)の大火に焼け残ったともいわれるが、細部意匠などの特徴から、銅鐘銘にある元禄15年(1702)ころの造営と考えられる。

慈眼堂(重要文化財)

正保2(1645)年の建築

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、背面一間通庇付、本瓦葺

慈眼堂厨子(附指定)

一間厨子、向唐破風造、本瓦形板葺

本堂

多宝塔(埼玉県指定有形文化財)

寛永16(1639)年の建築

三間多宝塔、本瓦葺

【川越市ホームページから引用】

多宝塔は、方形造、重層本瓦葺の三間多宝塔である。初重は四周に縁を回す方形の平面で、軒組物は二先で中備に蟇股と間斗束を設けている。二重は円形平面で、組物を四手先として二軒繁垂木の軒先を支える複雑な架構である。初重と二重の間をつなぐ白漆喰塗の亀腹と、頂部に相輪を頂く方形造の屋根を支える四手先の軒先を彩る朱が織りなす対比が、この多宝塔建築に魅力を与えている。建築年代は、『星野山御建立記』から寛永15年9月26日に着工し、翌年寛永16年(1639)2月に竣工していることがわかっており、番匠大将は平之内大隅守、大工棟梁は喜兵衛、長左衛門である。なお、現在の多宝塔は、もと白山神社と日枝神社の間にあったが、明治43年(1910)に二重目を取り払って、初重にコンクリートの亀腹と方形屋根を加えるという大改造がなされ、慈恵堂と庫裏玄関を結ぶ廊下の中ほどに一度移築されている。そして昭和48年(1973)には『匠明』「塔記集」に基づいて復元修復され、現在地で完成している。

有料エリアへ

有料エリア(庫裏、客殿、書院)は室内撮影禁止です。

庫裏(重要文化財)

寛永15(1638)年の建築

母屋 桁行十間、梁間四間、一重、一部中二階付、一端入母屋造、他端寄棟造、とち葺形銅板葺

食堂 桁行四間、梁間三間、一重、一端寄棟造、他端母屋に接続、とち葺形銅板葺

玄関、玄関広間、渡廊及び接続室(附指定)

桁行東面三間、西面五間、梁間四間、一重、一端寄棟造、前後すがる破風附、他端母屋に接続、とち葺形銅板葺

【川越市ホームページから引用】

庫裏は、客殿の東に坪庭を挟んで建つ、橡葺型銅板葺屋根の建築で、東端は入母屋造、西端が寄棟造の大きな屋根と一部に中二階を設けた背の高い外観が特徴。内部は、東から27畳大の土間、24畳大と12畳大の板の間、15畳と6畳の座敷、1間幅の畳敷入側縁からなり、北に食堂、南に玄関が接続している。食堂の北端、玄関の南端はどちらも寄棟造で、屋根は庫裏と同じ橡葺型銅板葺である。なお、27畳大の土間は、現在拝観用の入口となっており、天井がないため豪快な小屋組が露わになっている。庫裏も客殿と共に寛永15年(1638)に江戸城紅葉山から移築したもので、現在地に再建された時に庫裏に改造された。

書院(重要文化財)

寛永16(1639)年の建築

桁行六間、梁間五間、床、床脇及び押入附属、一重、一部中二階付、寄棟造、こけら葺

【川越市ホームページから引用】

書院は、客殿の北東部分に接続して寛永16年(1639)に増築されたもので、桁行6間梁行5間、一部を中二階とした寄棟造柿葺屋根の建築である。内部は北側8畳2室、南側12畳2室の座敷に南と東に1間幅の畳廊下(入側縁)が付く平面構成である。北東の8畳には、床の間と脇床、北西の8畳は床の間と押入が付いた座敷が並んでいるが、これらの部屋は徳川家光の養育にあたった春日局「化粧の間」と伝えられ、紅葉山から移築されたものである。客殿と比べて座敷飾りも質素であり、中二階を設けるなど、内向きの建物といえる。

客殿(重要文化財)

寛永15(1638)年の建築

桁行八間、梁間五間、床、違棚及び仏間附属、一重、入母屋造、こけら葺

渡廊(附指定)

桁行三間、梁間一間、戸棚附属、一重、両下造、こけら葺

【川越市ホームページから引用】

慶長17年(1612)、徳川家康の信を得ていた天海が、幕府の命によって喜多院堂宇の再興を行うが、寛永15年(1638)1月の大火で山門など一部の建物を除いて全焼する。そこで同年7月に、徳川家光の命により復興事業が開始され、江戸城紅葉山より別殿を移築して客殿と庫裏、翌年に書院が再建された。客殿は無量寿殿とも呼ばれ、中央17畳半の座敷背後の仏間に本尊阿弥陀如来像を安置している。外観は桁行8間梁行5間の入母屋造柿葺屋根の堂々とした構えで、南と西に簀の子縁が回り、庭に面している。平面は、前後二列六間取りの方丈形式で、前面と西面に1間幅の畳廊下(入側縁)が付く。内部は東から10畳2室、17畳半2室、12畳半2室からなり、前述の仏間が北側奥に設けられている。後列西端の12畳半は、上段の間となっており、床の間、違棚を備え、格間に花模様が施された格天井のある書院造の座敷である。伝承によると、この建物が江戸城紅葉山にあった頃、のちの将軍家光がここで生まれたということから、「家光誕生の間」と呼ばれている。

北入口

February 3 and 4, 2024 野崎順次 source movie

埼玉県川越市小仙波町1-20-1

天台宗

星野山 無量寿寺 喜多院

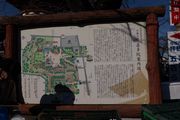

パンフレットと現地説明板

令和6年2月3日 快晴

喜多院節分会が行われていた。そのため、庫裏、書院、客殿の拝観はできなかった。

国重文 山門

県文 番所

節分会

国重文 慈眼堂

延文の板碑(市文)、歴応の古碑(県史跡)、

県文 多宝塔

帰途、川越城方面へ

翌日、2月4日再訪、曇り

庫裏玄関へのアプローチ

国重文 庫裏・書院・客殿は室内写真撮影禁止

中庭

遠州流東好み枯山水書院式庭園 曲水の庭

客殿から庫裏

渡り廊下と紅葉山庭園

県文 慈恵堂

市文 五百羅漢

境内をぶらぶら、前方後円墳あり

国重文 鐘楼門 附銅鐘

国重文 山門

県文 番所

Dec.9,2023 柚原君子

Dec.15,2019 柴田由紀江

鐘楼門

慈眼堂

多宝塔

慈恵堂、客殿、書院、庫裏

五百羅漢

山門

山門 (重要文化財)

白山権現

鐘楼門 (重要文化財)

慈眼堂 (重要文化財)

慈恵堂

手水舎

多宝塔

五百羅漢

喜多院周辺

訪問日:2012.05.10客殿・書院・庫裏・山門・鐘楼門・慈眼堂と境内の建造物の

ほとんどが国指定の重要文化財。

1638年の火災で山門以外焼失しており、その後客殿・書院等は移築、

他の建造物は再建されています。

重要文化財はすべて江戸時代前期の建造物です。

撮影:瀧山幸伸

Mar.2008 source movie

慈恵堂

Kitain Jikeidou

書院、春日局化粧の間、客殿

Shoin, Kyakuden

松平 墓所

住職墓所

慈眼堂

Jigandou

多宝塔

Tahoutou

山門、番所

Sanmon, Bansho

鐘楼門

Shourou mon

五百羅漢

Gohyakurakan

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中