General

General

Nature

Nature

Water

Water Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food滋賀県彦根市 長寿院

Chojuin,Hikone City,Shiga

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

||

Flower Flower |

||

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

彦根市古沢町1139 長寿院弁才天堂 重文 近世以前/寺院 江戸中期 元禄8(1695) "本堂 桁行五間、梁間四間、背面向拝一間石の間 桁行三間、梁間三間 礼堂 桁行三間、梁間三間、向拝一間、唐破風造 本堂及び礼堂入母屋造、両棟を石の間の屋根でつなぎ礼堂の棟をこえて破風をつくる、総本瓦葺" 棟札1枚 19730602

February 23,2024 大野木康夫 source movie

阿弥陀堂(滋賀県指定有形文化財)

弁才天堂(重要文化財)

部分撮影

楼門(滋賀県指定有形文化財)

楼門から見た彦根城天守

部分撮影

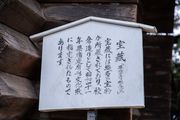

宝蔵(滋賀県指定有形文化財)

部分撮影

経蔵(滋賀県指定有形文化財)

部分撮影

東海道線の線路脇に立つ鳥居

参道の石段

二天門とその付近

境内

弁才天堂(重要文化財)元禄8(1695)年の建築本堂 桁行五間、梁間四間、背面向拝一間

石の間 桁行三間、梁間三間

礼堂 桁行三間、梁間三間、向拝一間、唐破風造

本堂及び礼堂入母屋造、両棟を石の間の屋根でつなぎ礼堂の棟をこえて破風をつくる、総本瓦葺

A camera

B camera

彦根市古沢町1139 真言宗醍醐派長寿院は彦根城の北東(表鬼門)の方角、佐和山に連なる大洞山の中腹にあって、大洞の弁天さんと呼ばれて親しまれている。

日本三大弁財天の一つといわれる弁財天坐像を安置している。商売繁盛を祈願する人で賑わう。

彦根城より北東1.5kmの距離にある。

参道は2ケ所ある。佐和山の麓、清涼寺、龍潭寺、井伊神社と続くその北側に自動車道がある。

若干の坂道を登ると朱色の経蔵があらわれる。さらに少し登るル−ト。

本参道はJR東海道本線(琵琶湖線)に面する方にある。JR線踏切を越え、200段程のやや急な石段を登るルート

長寿院は、元禄8年(1695)彦根藩第4代藩主井伊直興の発願によって建立された真言宗寺院である。

藩内の領民25万9526人に対して、一人銭1文の奉加金を集めて建てられた。その時の奉加帳67冊が現存されている。

彦根藩の行政区画や、町方・地方の行政組織、家族構成、町の商工業者の職業別を知る上でも貴重な資料とされている。

各建物は色鮮やかな極彩色で欄間や眠り猫や象の彫刻があり、その外観から「彦根日光」とも称された。

これは、井伊直興が日光修造の総奉行を勤めたからとも言われており、日光修造に関った甲良大工を造営に当たらせたとされる。門・楼門・弁財天堂・奥之院がほほ一直線上に並び、その軸線は彦根城天守閣を目指す。

軸線の両側に阿弥陀堂・護摩堂・宝蔵三嶋稲荷社等が建ち並ぶ。また山を少し下がったところに経堂がある。本堂(弁財天堂)が国重要文化財に指定されている他、阿弥陀堂・楼門・経蔵・宝蔵の4棟が県指定重要文化財となっている。

船着場

船着場

大洞弁財天の往時はこの大洞山裾近くまで松原内湖で、城主は下屋敷、玄宮楽々園から船で弁財天に参詣したといわれ、石垣で囲まれた舟着場が現存している。

*明治22年(1889)東海道が全線開通した。この頃の参道は線路で分断されていた。内湖はまだ存在し接していた。

*大正6年(1931)内湖は存在していた。

*昭和23年{1948}より干拓が始まった。

*現在は住宅地・他となっている。船着場跡が現存している。

石造大鳥居

JR線の構外に建つ。

総門

四脚門、切妻造、桟瓦葺伽藍中枢部の平坦地から山を少し下ったところにある大規模な四脚門である。

頭貫木鼻・組物の拳鼻は大きく絵様は太く、妻飾笈形・懸魚はにぎやかな彫刻とする。

一方紅梁や男梁・女梁の絵様はおとなしく、元禄創建時の一連の工事によって建てられたものとされる。

楼門

建指定重要文化財:建立 元禄8年(1695)

三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺 楼門は和様を主体にした型通りの三間一戸の楼門で規模も標準的である。彩色が施されている。

正・背面の両脇間を金剛柵で囲い正面には二天像、背面側には稲荷(きつね)を祀った構えが珍しい。

楼上には甲冑をつけた大黒天がうすの上に座し、両横に4000躯の大黒天を従えているとか。

楼門の扉を内側から開くと彦根城天主の勇姿が目前に眺望でき、藩寺さながらの境内雰囲気を持っている。

山門を額縁に、国宝彦根城を眺望できるのが素晴らしい。昔日の光景が想像できる。

弁財天堂

国重要文化財:建立 元禄8年(1695)弁財天堂は、本堂、石の間及び礼堂からなる典型的な権現造りで、内外漆塗、極彩色を施し、彫刻、彩画など絢爛たる建築装飾技法が駆使されている。

本尊弁財天は、高さ6尺ばかりの坐像で両脇に十五童子、四天王像を従えた荘厳華麗なさまは当代随一と言っても過言でなく彦根日光とさえいわれる由縁である。

また参拝者の心次第で弁財天のお顔が変わるといわれており、弁天堂と阿弥陀堂前の踏石には、創建の際、西国、秩父、坂東各観音霊場やその他諸国の霊仏霊社二百八十一カ所、計三百八十一カ所のお砂が埋められており、一度参詣すれば同霊地を参拝したことになる由来がある。

阿弥陀堂(本地堂)

県指定重要文化財:建立 元禄8年(1695)

桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、向拝一間、本瓦葺弁財天堂の東、一段高い所に並列し両者は渡廊下でつながれる。元禄8〜9年(1865〜6)造立の棟札がある。

桁行5間、梁間5間に一間の向拝をつけ五間堂として規模が大きい。

屋根勾配が強く、市内からも目立っている。

建物の両側には渡廊下が付くため向拝と同じ形式の縋破風をつけた庇がめずらしい。

外観は蔀戸を多用し丸柱に舟肘木をのせた簡易な建物である。

阿弥陀堂は寄進者すべての霊位を祀ったものである。

また戦国以来の近江国内の旧領主・館主の名をかかげ、その冥福を祈っている。大工羽森介光家、中澤喜右衛門氏重、長谷川次郎兵衛吉勝の手による。

奥之院

桁行三間、梁間二間、入母屋造、千鳥破風付、正面一間通庇付、向拝一間向唐戸破風造、本瓦葺弁財天堂背後の高台にある。

安永年間(1772〜81)彦根城内火災を消し止めた縁によって宇賀神を祀って建てられた。

桁行三間梁間二間の部分に千鳥破風つきの入母屋造の屋根をかけ、全面一周の庇の部分は縋破風で納め、さらに向唐破風造の向拝の付いた複雑な外観とする。

前室付の流造本殿に向拝を付いた形と変わらない。

向拝まわりは彫刻で派手に飾り、内外とも華麗に彩色されている。

護摩堂

宝蔵

建指定重要文化財:建立 元禄8年(1695)桁行三間、梁間三間、校倉、入母屋造、本瓦葺

弁財天堂の西前方にあって、県下では指定を受けた唯一の校倉造。断面三角形の横木を井桁に組んで積み重ねた建物。

総丹塗りの素朴な建物である。

高床式で床下に梁行三間、奥行三間の短い角柱をたて台輪を廻しその上に校倉を組む。

組物は取り付けず校木(あぜき)上に直接桁をのせた一軒の疎垂木のためか、軒周りは簡素である。

経蔵

県指定重要文化財:建立 元禄12年(1699)桁行三間、梁間三間、宝形造、本瓦葺

弁財天堂などの中心伽藍より少し離れた境内束の参道脇に建っている。この建物にも棟札があって元禄12年の上棟である。

方三間の建物で丸柱に平三斗、一軒の簡素な外観である。

正・背面中央間の桟唐戸、両側面は火頭窓、各中央間の欄間には連子を入れて経蔵に類例の多い弓欄間の名残を表している。

脇間は目を見張るばかりの極彩色の唐草模様の欄間で飾る。

内部に八角造の回転式経庫を備える。

我が国に現存する例で8番目に古く、県下では三井寺につぐ遺構である。大工は羽森彦介光家と小森徳兵衛生英の手による。

参考資料{湖国と文化より引用}

古写真

参考資料《パンフレット、滋賀県の近世社寺建築、滋賀県教育委員会資料、湖国と文化、滋賀県の歴史散歩、他》

Feb.2009 酒井英樹

事務局用

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中