滋賀県甲賀市 甲賀流忍術屋敷(望月家住宅)

Ninjayashiki(Mochizukike), Koka city,Shiga

Aug.2010 撮影: 中山辰夫

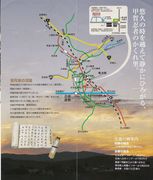

甲賀市甲南町竜法師

JR甲南駅の南約1.5km、竜法師(りゅうぼし)集落のほぼ中心にあって、甲賀流忍術屋敷と称される。

伊賀流と並ぶ甲賀忍法の屋敷跡(甲賀53家の1つである望月家の住宅)で、当時の姿をそのまま今に伝えている。

甲賀忍術が出来たのは、鈴鹿峠に出没する盗賊の取締りをやっていた甲賀武士が、関が原の戦いで徳川家康に認められ、甲賀組が結成されてからとのこと。

この竜法師にある忍術屋敷の他に、甲南町下磯野と柑子(こうじ)の2か所がある。

望月出雲守・本実氏の住宅として元禄年間(1688〜1704)に建てられたとされる。

外観は茅葺農家風であるが、内部は3階建になっており、外敵に備えて回転戸や落し穴などの仕掛、カラクリをもつ複雑な建物となっている。

カラクリの内容としては、

(1)外見は平屋であるが中二階、屋根裏部屋の三層からなっている。

(2)階下奥座敷などの襖は、厚さ約三センチの板に紙を貼りつけたものである。

(3)木製の格子のように見えるのは、すべて鉄格子に木を覆ってカムフラージュしている。

(4)網戸には取手がなく、「舌」がかくされていて締めると容易に開かないが、名刺様のもので「舌」を上げると開く仕掛けになっている。

(5)押入れの床下に井戸がある。また横穴があって近くの民家に通じている。

(6)土蔵には二つの入口があり、両方の扉が同時に開閉できるしかけがある。

(7)中二階の格子は左右に操作することによって容易にはずれ、階下 に飛びおりることができる。しかしこのことを知らない者は天井の低い中二階に閉じこめられる。

(8)表と裏の間をつなぐ通路(押入れ)の一部に、いわゆる「どんでんが えし」の扉を設けている。

などの説明もある。

現在は、部屋の一角に忍者人形が置かれ、壁に忍者の説明が貼られ、有料の忍者博物館となっている。

忍者が実際に使用していたという小道具も展示されている。

いわゆる甲賀流の忍術は、中世の甲賀武士団の伝統から発展したものとされ、戦国期から近世にかけて諸大名に雇われて活躍した。

忍術秘書の「万川集海」や「忍び船」などの書が大原家に残っているようだ。

望月氏は甲賀二十一家の一で、池原杣庄に勢力を有した望月氏の系統を引くとも、修験道の朝熊坊の系統をひくとも伝える。

近世には京都で御典医を勤め、薬の製造、伊勢朝熊山明法院の配札も行なったといわれ、甲賀売薬の名で知られる売薬業は望月家から始まったとされる。

明治3年(1870)に独立した売薬営業を始めるようになり、当初は鳥取県を得意先としていたが、やがて県内や他府県にも拡大した。

その方法は配置売薬の形をとり、製造もやがては会社を設立して行なった。

「甲賀五十三家」とは

近江は、城郭王国といわれるほど城郭が多い。その数は優に1300を超える。そのうち旧甲賀(甲賀市・湖南市)には、18%の城がある。

これらの城は「甲賀五十三家」と呼ばれる武士団の居城で、もともとは朝廷や幕府直轄の奉公衆として鈴鹿警固を役目として甲賀郡に領地をもらった者達であった。

それが次第に在地の領主として力を拡大し、同名と呼ばれる同じ姓名や同族を許された者が集まり「惣中 そうちゅう」という組織を形成し、村の自治に当たっていた。

さらにその上位の組織として、特定地域を治めていく地域惣中やそれらを総括していく郡惣中という組織で管理されていた。

惣中では、村の神社や寺を集会所として寄り合いが行なわれ、そこで様々なことが決められた。

長享元年(1487)、室町幕府9代将軍足義尚は諸大名の兵を動かし、寺社本所領や幕府所領を横領した近江守護六角(佐々木)高頼を攻めた(六角征伐)。高頼は居城の観音寺城(安土町)を捨て、甲賀武士を頼って甲賀(現甲賀市・湖南市)に逃れ抵抗した。

甲賀武士は、将軍の陣所である「鈎の陣(まがりのじん)現栗東市上鈎」に夜襲をかけるなど奇襲戦を展開した。

応じた武将が六角氏から感状をもらったことから「甲賀五十三衆」と後で呼ばれるきっかけとなった。

貞享年間(1684〜88)に書かれた「淡海温古録」に「世に伊賀甲賀の忍びの衆と名高くいうは鈎の陣に神妙の働きあり。日本国中の大軍眼前に見及びし」として知られるようになったと考えられる。

彼らは村の中や、村を見渡せる高台、村の中を通る道や川沿いに、小さな城郭を多数つくり、それらをネットワークで結ぶことで地域の安全を確保した。

しかし、これら城郭も織田信長の圧倒的な軍事力の前には刃が立たず、元亀の争乱で、甲賀郡は殆んどが焼き討ちにあったといわれる。

その後の、豊臣秀吉の治世も惣中という自治組織は生き延びてゆくが、秀吉による紀伊雑賀攻めに反抗し再び城を築き始めたことから秀吉の逆鱗に触れ、甲賀郡惣中は解体させられた。

しかし、村人は自分達の土地を守るために築いた城を守り続けてきた。その結果、われわれは中世城郭を目にすることができる。

参考・引用資料《甲賀郡志、甲賀市市史、甲南まちかど百科、滋賀県の歴史散歩、パンフレット、他》

All rights reserved 無断転用禁止 登録ユーザ募集中