General

General

Nature

Nature

Water

Water Flower

Flower Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

東京都武蔵野市 吉祥寺

Kichijoji,Musashino City,Tokyo

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

||

Flower Flower |

||

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

|

|

Food Food |

|

Frb.24,2025 柚原君子

吉祥寺駅前

四軒寺(しけんでら)

武蔵野市吉祥寺本町

江戸時代は地域が火事で焼けると地域ごとに移住させられることが多く、新しい土地に行っても旧土地の地名をほぼ名乗りました。明暦の大火で文京区駒込にあった「吉祥寺」附近から焼け出された人々が現在の武蔵野市に移住。名前を以前住んでいた町、吉祥寺を引き続き使用して現在があります。吉祥寺に吉祥寺というお寺が存在しない理由です。

吉祥寺四軒寺は四軒のお寺が集結しているところからそう呼ばれていますが、これらのお寺も焼け出されて檀家さんたちが移住したのでこちらに移転、あるいは当時に新しく創設されたお寺です。

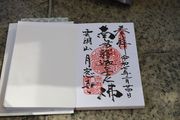

■安養寺……寛永元年(1624)創建。真言宗。庚辛塔(庚申塔)は旧北多摩郡最古のもの。市指定有形民俗文化財。梵鐘も市有形文化財で龍の頭が付いています。表面の刻銘や龍頭の二本の角などから江戸時代に作られたものとされる、と案内版にあります。多摩新四国八十八ヶ所札所第一番

■光専寺……やはり江戸時代初期の創建で、京・知恩院の末寺、浄土宗。浄土宗。享保の頃、この地に疫病が流行した際、住職が子供たちの供養と延命を祈願して、箪笥を改造した厨子にお地蔵様を納めて巡礼(出開帳)したと伝えられています。一般の人は見ることが出来ませんが、本堂の中に箪笥のような持ち運びできる手のついた厨子が写真では見ることが出来ます。「箪笥地蔵」の像がある。

■蓮乗寺……集団移転直後の寛文2年(1662)頃の創建で日蓮宗の寺。蓮乗寺本堂の向拝には見事な鳳凰の懸魚彫刻が!本堂正面の日蓮上人の像は木製の坐像で右手にしゃく、左手に経文の巻物をもっているそうですが、見ることは出来ませんでした。「厄除日蓮」とよばれ厄年男女の守り本尊として有名。

■月窓寺は、万治2年(1659)開山で、曹洞宗系単立寺院で、吉祥寺の開村とともに創設されています。

本堂左脇にある観音堂に安置されている白衣観音坐像は、武蔵野市内最古の銘(元禄二年)を持ち、近世作例としては珍しい乾漆づくりである。

武蔵野八幡宮

東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-23

709年(延暦8)に創設されていますが以前は文京区の水道橋辺りにあった神社。江戸の大火(明暦の大火)で、水道橋から本郷にかけて存在した諏訪山吉祥寺とその門前町が焼失したので、地域ごと武蔵野原野に移住して(江戸幕府の方針)「吉祥寺村」を開村したことに伴って遷座。吉祥寺村の鎮守。境内には「神田上水井之頭辨財天」と掘られた道標が残っています。

All rights reserved 無断転用禁止

通信員募集中