source movie

醍醐寺の塔頭の一つである三宝院は、定賢、義範、範俊の三人の師から法を授かった勝覚僧正 (醍醐寺第14世座主) により、平安時代の永久3年 (1115) に創建されたが、応仁・文明の乱 (1467~1477年) で、大きな被害を受けて荒廃する。その後、豊臣秀吉と親交のある義演准后 (醍醐寺第80世座主) が、慶長3年 (1598) 秀吉によって催された「醍醐の花見」を契機に、醍醐寺の復興を願い出て、以後、秀吉・秀頼の援助のもと復興した。

特に秀吉は、この庭園を造る際に自ら縄張りし、覇者の象徴とされる「藤戸石」を主人石として配したことから、そのカの入れようを伺い知る

(本院パンフレット)

三宝院の前から仁王門の向こうまですごい人の列である。そういえば、今日は2月23日で五大力さん、厄除けのお札を求めて全国から十万を超す参拝者が訪れる日だ。こちらは三宝院と理性院の冬の特別公開を拝観するためにやってきた。

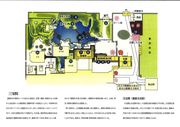

三宝院パンフレット

外から見た唐門(国宝)

大玄関の手前を右に入ると、左から葵の間・秋草の間・勅使の間(国重文)、表書院(国宝)、純浄観(国重文)、庭園(特別名勝・特別史跡)の一部、唐門(国宝)を目にすることが出来る。

中庭

国重文 葵の間・秋草の間・勅使の間

国宝 表書院

国重文 純浄観

聖天堂

国重文 本堂

国特別名勝・特別史跡 三宝院庭園

大玄関の手前から見る。

表書院から見る。正面に亀島、鶴島。

純浄観から見る。正面に藤戸石。

本堂の南の庭園は一段高くなっていて、室町時代の石組が残る。

純浄観の北、奥宸殿の東に池が続き、豪壮な石組が見られる。