General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

長野県青木村 大法寺

Daihoji ,Aoki Village,Nagano

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General

|

|

|

Nature Nature |

|

山に囲まれた静かな環境 |

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

小県郡青木村当郷東日向2052 大法寺観音堂厨子及び須弥壇 重文 近世以前/寺院 室町前期 室町前期 "厨子 一間厨子、入母屋造、本瓦形板葺 須弥壇 唐様須弥壇、高欄付" 19520719

小県郡青木村当郷東日向2052 大法寺三重塔 国宝 近世以前/寺院 室町前期 正慶2(1333) 三間三重塔婆、檜皮葺 18990405 19530331

July 13,2025 大野木康夫 source

movie

所在地 長野県小県郡青木村当郷2052

大法寺は青木村東部、上田市との境に近い当郷地区の谷あいの入口近くの山裾に建っています。

別所温泉から山道を越えて5km、車で10分ほどで、塩田平の古刹群のなかでも一番北方に位置しています。

パンフレット、案内板

本堂前から郷土美術館前を通って有料エリアへ

案内板に「許可なく写真の撮影を禁じます」とありますが、受付のお坊さんに確認したら、「ここで申し出れば撮影しても構わない。」ということでした。

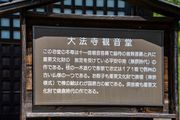

観音堂

観音堂厨子及び須弥壇(重要文化財)

室町前期の作成

厨子 一間厨子、入母屋造、本瓦形板葺

須弥壇 唐様須弥壇、高欄付

【青木村ホームページから引用】

観音堂内におかれた厨子です。

なかに本尊の十一面観音像を安置していて、造られた年代はあきらかではないが、室町時代に入ってからの製作とみられています。

かなり大型の厨子で正面側面ともに一間で正面を扉とし組物は禅宗様の三手先で詰組といって、柱の間にも柱の上と同じような組物がおいてあります。軒は真反と云って中央から両端に反って居る垂木は二重の扇重垂木で礎盤円柱ちまきつきで、屋根は入母屋造り、瓦形にした板でふき、大棟両端に鯱をあげています。

厨子をおく須弥檀も禅宗様のもので、いく段にも繰り形を重ねていて壇上には禅宗様式の通し高欄をそなえています。この須弥檀も重要文化財の指定をうけています。

三重塔(国宝)

正慶2(1333)年の建築

三間三重塔婆、檜皮葺

【青木村ホームページから引用】

惣門から参道を登ると正面に観音堂があり、西北の小高い丘に三間四方の檜皮葺「三重塔」が中空に舞う鶴の羽のような優雅な姿をみせます。

東山道を旅する人々は「見返りの塔」といい塔の姿があまりにも美しいので、思わずふり返るほどであるという意から、つけられたであろうと言われています。

この塔の美しさには、周囲の風光との調和を見落とすこともできません。

平地を見おろすことのできる丘の中腹にありその周囲をめぐり歩くにつれて、さまざまな角度から眺めることができます。

この塔は、正慶二年(1333年)鎌倉時代から南北朝時代に造営されました。

第二層の木組みの裏側に書かれた墨書から、この塔は大阪の天王寺と関係の深い技術者たちの手によって造られたと考えられています。

塔は初重が特に大きいのが特徴で、これがこの塔の最も大きな特色で二重、三重で組物を三手先という一番正規な組み方としています。初重だけは、少し簡単な二手先にしたので、その分だけ平面が大きくなっていて、形に変化がつきおちついた感じになっています。

このようなやり方はこの塔のほかは奈良の興福寺三重塔があるだけで、きわめて珍しいです。

「三重塔の規模」

高さ 礎石上端から宝珠上端まで六一尺二寸七分(18.56m)

建坪 初重 四坪〇六・二重 二坪三五・三重 一坪七五

Jun 13, 2022 瀧山幸伸

A camera

B camera

青木 大法寺

長野県 小県郡 青木村 当郷

三重塔:国宝(1333年建立)

上田と松本を結ぶ保福寺街道/東山道(現 国道143号線)の途中に位置する。東山道浦野駅(うらののうまや)の駅寺と推定されている。

百日紅の赤が映えていた。

上田市との境

浦野宿

Uranoshuku

東昌寺

Toshoji

Apr.2007 瀧山幸伸 source movie

三重塔(国宝)

Sanju no tou (National treasure)

大法寺観音堂厨子及び須弥壇(重文)

Sep. 2005 HD(1280x720)

三重塔(国宝)

Sanju no tou (National treasure)

大法寺観音堂厨子及び須弥壇(重文)

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中