JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine

Feb.2025

■■■■■ Topics by Reporters

■蟇股あちこち 58 中山辰夫

今月は石川県の尾崎神社(金沢東照宮)、心蓮社および総持寺祖院です。

「金沢東照宮」は、1643年(寛永20)に金沢城内北の丸に創建され、金沢城の現存遺構としては最古の建造物です。明治7年に尾崎神社と名称を変更、明治11年に現在地に移築されました。

「心蓮社」境内周辺は「卯辰山山麓寺院群」として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、江戸時代の寺町の雰囲気が色濃い町並みが残されています。

「総持寺祖院」は、およそ700年前に創建された「大本山総持寺」の別院で、「大本山総持寺」が明治時代に起きた火事により横浜市に移転したため、その跡地に建てられました。

2007年の地震で被災し、復旧工事が進められて元の姿に戻りましたが、昨年元日の地震で回廊が壊れるなど、再度大きな被害を受けました。が、建造物16棟が、国の重要文化財に指定されました。

尾崎神社(金沢東照宮)

石川県金沢市丸の内5-5

尾崎神社は天照大神、東照大権現、加賀藩三代藩主前田利常を祀っています。

朱塗りの社殿には徳川家康の紋が散りばめられ、金沢城の江戸、北陸の日光と呼ばれ崇められていました。

江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社のひとつ。別名を金沢東照宮といわれます。

寛永20年(1643年)に加賀藩四代藩主前田光高が金沢城北の丸に東照三所大権現社として建立しました。

1874年(明治7年)、神仏分離により尾崎神社と改称しました。

1878年(明治11年)、金沢城が陸軍省用地となり、現在地に移築されました。

■新門 建立:1643切妻、銅板葺き、三間三戸、桁行3間、梁間2間、八脚単層門、外壁は柱のみの吹き放し、木部朱塗り、「尾崎神社」の社号額の扁額が掲げられています。

□蟇股

■拝殿 国重文 桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝一間、銅瓦葺

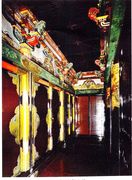

拝殿内部

□向拝蟇股 「牡丹に獅子」

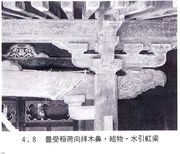

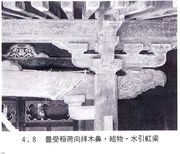

□向拝木鼻・紅梁

□身舎廻り蟇股(拝殿外部)、「桃」、「枇杷に鴨」、「大和松に啄木鳥」、「鶏」、「粟穂に鶉」、「波に亀」、「笹に鶏」

□拝殿内部―1 「樹木に猿」、「葡萄に栗鼠」、「竹に雉(雌に雛)」、「竹に雉(オス)」、「竹に鶴」

□拝殿内部―2 「大和松」、「葦と流水に鴨」、「唐松に兎」、「紅葉に雌鹿」、「紅葉に牡鹿」

□中門 国重文 建立::1643 一間一戸 平唐門 銅瓦葺

■透塀 国重文 建立:1643 東西五十二尺 南北五十二尺の西方形 確変とも七間に分割、桟瓦葺

■幣殿 国重文 桁行二間、梁間一間、一重、背面入母屋造、正面拝殿に接続、銅瓦葺

内部

□幣殿外部蟇股―1 「菊に流水」

□幣殿外部蟇股―2 「菊に流水」、「波に兎」、「唐獅子」、「牡丹に唐獅子」、「水葵に流水」、「波に鯉」

□幣殿内部蟇股 「笹に象」、「杜若」、「沢潟と水葵に流水」、「蓮に流水」、「笹竜胆」、「芙蓉」、「桔梗」

■本殿 国重文 建立:1643 三間社流造 桁行三間 梁間二間 向拝三間 浜縁付 銅瓦葺 設計、監修を木原木工允(幕府お抱え大工)、

本殿正面 側面

組物出組庇出三斗 中備蟇股 庇 繋海老虹梁 妻二重虹梁蟇股 内外極彩色 内陣入母屋造宮殿

金箔の装飾金具などを用いた豪華な造りで、一間の厨子が安置されています。

□妻飾り

□向拝木鼻 「唐獅子と獏」 と 手挟「牡丹」、本殿正面桟唐戸

□外陣内部と組物

□内陣

内陣組物、内部、蟇股「楓に鷹」、蟇股

■摂社 豊受稲荷社 (ゆたかいなりしゃ) 蟇股は「唐草に三つ葉葵」

□細部

4代藩主前田光高が幕府の許可を受け、金沢城北ノ丸に勧請した東照宮です。

本殿は三間社流造、拝殿・弊殿は銅板葺入母屋造で、中門は唐門で透塀が巡らされています。

幕府大工頭の木原氏の設計をもとに、加賀藩の大工らが施工にあたり、寛永20年(1643年)に完成しました。本殿と拝殿を分離させた東照宮建築の最初期のものとされています。

飾り金具などの意匠は京都や金沢の職人の手になるもので、加賀藩寛永文化のレベルを示しています。発掘調査により、石瓦葺きの建物が存在したことがわかっています。

明治7年(1874年)に名称を尾崎神社と改め、明治11年(1878年)に現在地に移転しました。現存する最古の金沢城関係の建造物で、江戸時代初期の神社建築としても貴重です。

心蓮社

石川県金沢市山の上町4丁目

心蓮社は、卯辰山山麓に境内を構えている寺院です。

創建は慶長17年(1612)、京都大本山清浄華院法王

休誉(心蓮社休誉露月)が塩屋町に開いたのが始まりとされます。

寛永14年(1637)に加賀藩2代藩主前田利常(前田家3代目当主)から現在地に寺地を拝領し移ってきました。

文政12年(1815)の金沢辰巳大火により、多くの堂宇を焼失しました。

本堂は文政年間(1818~1830年)に仮堂が建てられ、大正8年(1919)に改築されています

■山門 建立:1989年 一間一戸、薬医門 切妻、銅板葺

■本堂 間口6間、正面唐破風屋根付 妻入 切妻、桟瓦葺、外壁は白漆喰仕上げ、花頭窓付

鐘楼

心蓮社境内周辺は江戸時代の寺町の雰囲気が色濃い町並みが残されており、名称「卯辰山山麓寺院群」として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

遠州流庭園 市指定

本堂背後にある庭園は江戸時代初期に作庭された築山池泉式書院庭園で、「めでた造り」と呼ばれているとされます。

当時の寺院庭園の遺構として貴重なことから平成元年(1988)に金沢市指定名勝に指定されています。

心蓮社(金沢市)概要

金池山心蓮社は卯辰山山麓(石川県金沢市山の上町4丁目)に境内を構えている寺院です。心蓮社の創建は慶長17年(1612)、京都大本山清浄華院法王

休誉(心蓮社休誉露月)が塩屋町に開いたのが始まりと伝えられています。寛永14年(1637)に加賀藩2代藩主前田利常(前田家3代目当主)から現在地に寺地を拝領し移ってきました。文政12年(1815)に発生した金沢辰巳大火により、多くの堂宇、記録、寺宝が焼失し文政年間(1818~1830年)に仮堂が建てられ、大正8年(1919)に本堂が改築されています。

心蓮社本堂背後にある庭園は江戸時代初期に作庭された築山池泉式書院庭園で、当時の寺院庭園の遺構として貴重なことから平成元年(1988)に金沢市指定名勝に指定されています。寺宝である絹本著色阿弥陀三尊来迎図(縦105.7㎝・横71.5㎝)は、平安時代末期に製作され、多田義仲の妻が息子の死の悲しみにより盲目となり、この来迎図に祈願したところ視力を取り戻したとい伝説から「開眼きの阿弥陀」とも云われるもので、意匠に優れ、保存状態も良く大変貴重な事から昭和25年(1950)に国指定重要文化財に指定されています。

心蓮社本堂は木造平屋建て、切妻、桟瓦葺き、妻入、間口6間、正面唐破風屋根付き、外壁は白漆喰仕上げ、花頭窓付、内部の内陣には本尊である阿弥陀如来像が安置されています。

山門は切妻、銅板葺き、一間一戸、薬医門。多宝塔は平成元年(1988)に建築されたもので、宝形屋根、銅板葺き、桁行3間、張間3間、中央には「平和」の扁額が掲げられています。

又、心蓮社境内周辺は江戸時代の寺町の雰囲気が色濃い町並みが残されており、名称「卯辰山山麓寺院群」として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。山号:金池山。宗派:浄土宗。本尊:阿弥陀如来。

総持寺祖院

総持寺祖院は、明治時代の大火後に横浜市鶴見に移転した曹洞宗の大本山總持寺の別院となりました。

昭和初期に再建された建物を含め伽藍の殆どが国登録文化財に指名されてましたが、2024年10月に16棟が重要文化財に指定されました。

2007年3月の能登半島地震で大きな被害を受け、2021年復興を宣言しました。

ところが2024年1月1日にマグニチュード7.6、最大震度7の能登半島地震に襲われました。

法堂、山門、仏殿、経蔵、僧堂(坐禅堂)などの主要建物は倒壊を免れましたが、国の登録文化財17棟全てが被災しました。

現在再復興に立ち向かっています。今回用いた画像は2014年に撮影したものが主です。

石川県能登地方で1月1日午後4時過ぎに発生したマグニチュード7.6、最大震度7の地震により、石川をはじめ、富山、新潟、福井など多くの地域が甚大な災禍に見舞われました。

震度6強の揺れに襲われた輪島市門前町の大本山總持寺祖院では、人的被害は免れましたが、建物や境内各所に多大な被害がでました。

法堂、山門、仏殿、経蔵、僧堂(坐禅堂)などの主要建物は倒壊を免れましたが、前田利家公の正室・お松の方をお祀りしていた芳春院が全壊しました。

總持寺祖院 宗派:曹洞宗

石川県輪島市門前町

かっての曹洞宗の大本山「總持寺」。本山の機能が横浜市へ移転した際に、移転先が「大本山總持寺」となり、能登の「總持寺」は「總持寺祖院」と改称された。

道元禅師が日本に伝え、瑩山禅師が全国に広めその礎を築いた曹洞宗。その曹洞宗に二つある大本山の一つが總持寺です。

その始まりは、瑩山禅師が約700年前に能登の門前(現・輪島市)に開いた現在の總持寺祖院で、往時は全国に一万数千の末寺を数えるほど隆盛を極めたとされます。。

1570年の戦乱で焼失した後、加賀藩主前田氏の下で再興、保護を受け伽藍整備が進み、越前永平寺と並ぶ両本山として、曹洞宗の中心寺院となりました。

明治31年(1898)4月、大火に見舞われ七堂伽藍の多くを焼失、再建後本山は横浜へ移されました。能登は「總持寺祖院」とよばれるようになりました。

焼失を免れた伝燈院、慈雲閣、経蔵などは曹洞宗大本山の威厳と風格を留めています。

大祖堂、仏殿、山門、など16棟が国重文 他に国登録有形文化財や県指定のものがあります。

■総門(三樹松関 国重文」と芳春院

この総門は、禅宗寺院の第一門としては珍しく、特異な高麗門の様式で建てられています。

「三樹松関(さんじゅしょうかん)」と書かれた扁額は、總持寺中興の祖といわれる石川素童(そどう)禅師(1841~1924)が揮毫されたもので、總持寺の祖院がある能登には、みごとな龍の形をした三本の松樹があったことに由来しています。

総門に入ってすぐ右側に芳春院が建っています。

■芳春院 建立:1609年

前田利家公夫人お松の方が、總持寺に参詣の折に塔頭を建てるのを懇願し、總持寺代官星野家館を移転してその場所に建立。

明治31年(1898)の火災で焼失、後に現在地に再建されました。2024年1月の地震で本堂が崩壊しました。

□崩壊 (引用)

■手水舎

■経蔵 国重文 建立:1743年 一層構造 焼けずに残った、当時の建築様式を残す遺産 輪蔵は大坂で造り解体、再構築したとも。

修行僧が学習するための経典を保管しています。六代目加賀藩主吉徳公より寄進されました。漆塗り鍍金金具で重圧な美しさをだしています。

□二層目 蟇股と彫刻

□一層目 蟇股

□経蔵の内部

□蟇股が多く配されています

■山門 国重文 建立:1934年 桁行12.7m 梁間7.3m 三間三戸二階二重門 入母屋蔵 桟瓦葺 総ケヤキ造 意匠性に優れた本格的な二重門

総門をくぐり、七堂伽藍の最初に出会うのが「山門」。扁額は「諸嶽山」 白字橋を渡る

楼上に観音、五百羅漢を祀っています。阿吽の仁王像が納められています。

□二層目の蟇股

□一層目蟇股

□内部

■香績台 国登録文化財 建立:大正9(1920) 切妻造 妻入りの大規模な二階建て

香積とは、香気が充満している世界のことで、『維摩経香積品』が説くところによると、そこに住む如来の名でもあるとされています。

転じて、禅門では食事を調理するところの庫院(くいん)、庫裡(くり)を意味します。「庫」は、物を貯える蔵のこと。

正面正坐に韋駄天尊を安置しています。総受付、大調理場、配膳、浴場、東司を付属し總持寺を運営する中枢部です。

■仏殿 国重文 再建:大正元年(1912)桁行20m 梁間16.3m 一重 入母屋造 桟瓦葺

堂伽藍の中心部に配置されている殿堂で、「大雄宝殿(だいゆうほうでん)」とも呼ばれます。全体に創意工夫を凝らし、内外ともに荘厳な構成です

曹洞宗客殿の遺風を伝える、質の高い書院風仏堂。山岡鉄舟の書「襖四枚」

■法堂(大祖堂) 国重文 平成26年( 修復工事完了 内外ともに蟇股が多く配されています

欅造りの大伽藍です。正式な名称は「法堂(はっとう)」ですが、總持寺では通称「大祖堂(だいそどう)」と呼ばれています。鬼板には「三つ巴」の紋

□妻部

□正面

正面唐破風 唐破風の彫刻は精巧な意匠で素晴らしいです。破風板に施された金属板と思われる装飾板は、独特の意匠も含め珍しい

兎の毛通し の上の破風板に「五七桐」の紋 彫刻は鳳凰でなく、小さな龍とか。その両脇の桁隠しには、凝った意匠の波

二重虹梁の大幣束の両側には、波間を泳ぐ亀

大きな龍

木鼻と重厚な扉

扉は、明治31年(1898)の大火の際に運び出されて難を逃れたようです。両脇にも彫刻がみられます

扉には、中央の丸が普通より大きいですが、十六八重菊の紋が掲げられています。

欄間

蛍山禅師の誕生から諸国行脚の一代記を山形の名工が親子二代に亘って行った見事な彫刻があります。

■放光堂 国重文 西面する三間堂 軒唐破風 入母屋造 桟瓦葺 内部は奥行三間を外陣、その奥二間が内陣 背面に方一間の仏間が突出する。

この堂宇は安政年間に山形・鶴岡の総穏寺本堂として建立されました。

總持寺移転に際して特別に献納された由緒があり、当時は、大祖堂として中心的な役割を果たしていました。

大祖堂北面東端に接続します。延長12m幅1.9mの廊下を介して繋がります。

円窓や虹梁、出組、蟇股により装飾的な正面を構成しています。梁には雲様の彫刻、蟇股も雲様です。

□堂内

■伝燈院 国重文

ここが總持寺開山瑩山禅師の霊廟であり、本山が横浜・鶴見に移ってもここが祖廟のあかしになっています。

江戸時代の元禄6年に建立されたが、大火にも難を免れた建物の一つです。

□唐門 国重文

□御霊屋 国重文 左右の登り龍・降り龍も見事

■僧堂 国重文 再建:昭和5年(1930年)桁行20m 梁間14.55m入母屋造

入口に「選仏場」の扁額が掲げられています。

1898年「明治31年」の大火で焼失した伽藍の中で最後に再建されました。

禅寺では、修行の中心はあくまで坐禅であるのでこの修行道場が中心です。正面には文珠菩薩が祀られています。

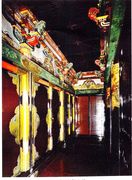

■玄風廊 国重文 法堂と僧堂をつなぐ廊下。

■鐘鼓楼と回廊 国重文 鐘鼓楼は放光堂から衆寮に通じる回廊の中にあります

禅門の行・住・坐・臥、日常生活の合図は、すべて言葉ではなく梵鐘、木版、雲版、太鼓などの打楽器群の合奏によって、全山に休まず時を刻み、報知されたようです。

■慈雲閣観音堂 国重文 世音菩薩が安置されている。毎年7月17日の観音祭りの時のみ開帳する。

災害が続いた石川県及び輪島市にとって、總持寺祖院の構造物の国重文の指定は明るいニュースでした。

大本山總持寺祖院が、国の【重要文化財】に指定されました 輪島市

公開日 2024年12月09日

更新日 2024年12月09日

令和6年12月9日に、「總持寺祖院」の建造物16棟が、国の重要文化財に指定されました。

總持寺は1321年に創建されました。江戸時代には幕府から曹洞宗の大本山と認められ、加賀藩や地域住民、門徒などから厚い信仰を受け、寺院周辺は門前町として栄えました。明治の大火後に横浜鶴見区に本山を移転した後は、祖院として再興し現在に至っています。

大祖堂は法堂と祖師道を兼ねており、広い内部空間を保持しています。仏殿は、曹洞宗の伝統的な客殿を模しています。山門は豪壮かつ細部装飾に優れた二重門です。回廊周囲には経蔵や白山社本殿、慈雲閣観音堂などの建造物があり、全体で壮大な伽藍を形成しています。

明治時代に横浜に大本山が移転した後も大本山總持寺祖院は横浜の本院と同等の寺格を保ち、近世以来の規模を継承する伽藍は、これまで維持し続けた伝統的な寺院景観を現在に伝えています。

大本山總持寺祖院は、輪島市を代表する貴重な文化財であり地域の象徴でもあります。

○指定された建造物

大祖堂・仏殿・山門・鐘鼓楼及び回廊・放光堂・慧心廊・玄風廊・伝燈院御霊屋・伝燈院唐門・慈雲閣観音堂・白山社本殿・白山蔵・経蔵・三樹松関・裏門

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中