JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine

Mar.2025

■■■■■ Topics by Reporters

■蟇股あちこち 59 中山辰夫

今月は奈良県の社寺で、法華寺・安倍文殊院・橿原神宮・久米神社です。

法華寺は光明皇后が創建された尼寺です。皇后は施薬院や悲田院を建て社会福祉に努めたとされます。

安倍文殊院が建つ地は安倍一族の出身地で、安倍清明生誕の地ともされます。日本三文殊の一つ「大和の文殊」で親しまれています。

橿原神宮は1890年に創建されました。50万㎡の広大な神域に素木造の社殿が建ち並びます。

久米寺は聖徳太子の弟や久米先人の建立と諸説あります。空海ゆかりの寺で、「真言宗発祥の地」とされます。堂塔の大半は江戸時代のものです。

法華寺

奈良市法華寺町882

法華寺は聖武天皇の妃、光明皇后が父の藤原不備比等の邸宅跡に創建したと伝わる尼寺です。745年に皇后宮を宮寺としたのが始まりです。

皇后は東大寺創建を聖武天皇に勧めたほか、施薬院や悲田院を縦社会福祉に努めたとされます。

法華寺は東大寺が「総国分寺」としたのに対し、「総国分尼寺」

と位置付けられた寺院(尼寺)で、正式名称は「法華滅罪之寺」。

平安末期にはかなり荒廃、鎌倉に入り重源や叡尊が復興。その後も兵火や地震で社殿を失いまいた。現在の社殿は豊臣秀頼と淀殿が復興したものです。

一年に数度開帳される国宝十一面観音像(光明皇后の姿を写したという)を拝する人で絶えません。

■境内

■南大門 国重文 再建:1602 四脚門 切妻造 本瓦葺 板蟇股

寺の正門 本堂と同時期に建立 桃山建築 築地塀には五本線

■赤門(東門) 江戸時代中期に建立

■鐘楼堂 国重文 再建:1602 二層建 前身建物の古い部材も混在 上層に鐘を吊る「袴腰付鐘楼」 上層に縁や高欄を設けない珍しい形式

細部に桃山時代の建築様式がのこります

■護摩堂 再建:2004年

室町時代に倒壊したものを再興

■本堂 国重文 再建:1601 桁行七間 梁間四間 寄棟造 本瓦葺 豊臣秀頼と母淀殿による寄進 本尊:十一面観音は国宝

再建当時は「講堂」と呼ばれました。再建に当たっては一部に天平や鎌倉時代の古材を転用 、一棟が鎌倉時代、もう一棟は室町時代の建物です

蟇股と手挟に装飾彫刻を見ることができます。

三井寺金堂と並んで 慶長年間の寺院の装飾彫刻を見る上で貴重とされます。

□三間向拝の木鼻・蟇股・虹梁に彫刻が施されています。

□蟇股 正面側と背面側

□手挟と虹梁

■慈光殿 建立:1979 宝蔵庫

■横笛堂 「滝口入道」のヒロイン・横笛が尼になった後に住んだとされる建物 法華寺に現存する最古の建物です

写

本堂に横笛像を安置していたため「横笛堂」とよばれます 内部装飾には鎌倉様式も見られます

■薬師堂

■浴室(からぶろ)国重要有形民俗文化財 再建:1766 光明皇后が千人の垢を自ら流された伝説のある蒸し風呂(サウナ)

建造物としてでなく、民俗文化財として国の指定をうけていいます

■光月亭 奈良県指定 移築:1971 月ヶ瀬にあった旧東谷家住宅

緩やかな丸味の茅葺屋根 軒深く、煤竹(すすだけ)の天井

■稲荷神社

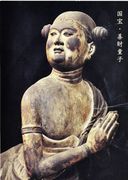

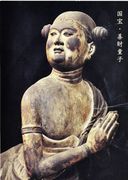

■国宝 十一面観音立像菩薩

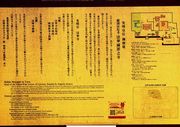

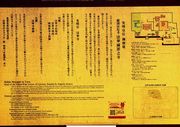

安倍文殊堂 および 白山堂

奈良県桜井市阿部645

645年に創建された日本最古に属する寺院です。華厳宗東大寺の別格本山として格式高いです。

御本尊は「三人寄れば文殊の知恵」のことわざでも有名な文殊菩薩です。文殊菩薩は国宝で、日本最大(約7m)・快慶作です。

前身は安倍倉梯麻呂が創建した安倍寺。この地は安倍一族の出身地で、安倍晴明生誕の地とされます。

1563年兵火で焼失、1665年に現在の本堂が再建されました。境内には洞窟状の西古墳と東古墳があります。

境内には古墳の他に、弁才天、金閣浮御堂、天文台などがあります。

■境内

■表山門

江戸時代の造営

■客殿五台閣

■本坊 県指定

安土桃山時代に建立。元は大神神社神宮寺の大御輪寺(現・大直禰子神社)の客殿。

1868年(明治元年)に大御輪寺が廃されたのでその客殿が移築されました。

□蟇股

■焼香

■本堂入り口 妻飾りと蟇股

■本堂 市文化財 再建:1665年 七間四方 入母屋 本瓦葺 礼堂を附設 本堂奥に文殊菩薩を安置する大収納庫があります

快慶作の木造騎獅文殊菩薩及び脇侍像が安置されています。

□妻飾

□身舎周辺

□国宝 一部

渡海文殊群像と善財同時像

■金閣浮御堂 1985年(昭和60年)に建立された文殊池の中に建つ金色の六角堂

写真0055~0058

奈良時代の遣唐使・安倍仲麻呂像、平安時代の陰陽師・安倍晴明像が祀られており、方位災難除とされます。

1985年(昭和60年)に建立された文殊池の中に建つ金色の六角堂

■不動堂

■手水舎

■鐘楼

■清明堂

安倍清明は陰陽道の修行をしたとされ、2004年に200年ぶりに再建されました。

■西古墳 国特別史跡 飛鳥時代に造立

内部は645年当時のまま保存されています。現室の天井岩は一枚岩 花崗岩 左右対称の石組

■東古墳 県指定 閼伽井窟と呼ばれ、信仰の対象とされてきました。

■花の広場 毎年の行事です

11月中旬から4月末日まで、パンジー8000株を使った干支を描いています。9月中旬から10月末日まではコスモスを使った迷路が作られます。

参考

■日本三文殊の第一霊場「奈良県・大和安倍の文殊」、「京都・天橋立切り戸の文殊」、「山形県・奥州亀岡文殊」です。

白山堂

国重文 建立:室町時代後期 流像 柿葺 文殊院の鎮守 重文指定名称は「白山神社本殿」

写真

白山信仰と陰陽道は古くより深く結びついていたため、安倍清明ゆかりのる文殊院に白山神社の末社として勧請されました。

木造の明神鳥居、扁額は「白山大権現」、赤い板塀に囲まれています。文殊院の鎮守社で、別名は白山神社

■白山堂 国重文 建立:室町後期 一間社流造、正面軒唐破風、杮葺

□正面の軒唐破風 蟇股と花肘木

唐破風の小壁に透かし蟇股、欠損しており題材不明

橿原神宮

奈良県橿原市久米町934

神社は神武天皇陵に隣接して鎮座しています。創建は1890年(明治23年)。

天濃家の初代・神武天皇とその妃を祀った畝傍橿原が前身で、有志の請願を受けた明治天皇によって創建されたとされます。

伊東忠太は築地本願寺や東京慰霊堂マドノモダンで前衛的な作風の寺社建築で知られていますが、神社は式を重視したようです。

現在の社殿は明治期に整備されたもので、伊東忠太が設計、本殿は京都御所の建物を移築したもので国重文です。

■境内

■参道 境内は東向 一ノ鳥居は木造の明神鳥居

■手水舎 切妻 銅板葺

舟肘木を二本の柱で共有しています。妻飾りは豕扠首、化粧屋根裏、軒裏は一重まばら垂木

■南神門 南向きに鎮座 三間三戸 八脚門 切妻 銅板葺 ここをくぐって中心部へ向かいます。

正面三間が全て通路、その左右の門も通路になっています。柱上の組物は出三斗、虹梁の上に蟇股、

■神楽殿 再建:1996 入母屋造 檜皮葺

■外拝殿 建立:1939 入母屋造 銅板葺

一般の参拝者はここまでです。外拝殿での礼拝となります。

■幣殿と内拝殿

■内拝殿 建立:1939 入母屋造(妻入り) 銅板葺

外拝殿から見えます。飛び出しているV字の千木は幣殿のものです。

■本殿:国重文 建立 1855年(安政2年)案内板より

■手水舎 切妻 銅板葺

北神門の手前にあります。妻飾りに吐いた蟇股、

■北神門 三間三戸 平入唐門 銅板葺

もとは正門として1915年(大正4年)に建立された平唐門で、紀元2600年事業で北神門として移築されました。

■土間殿 入り母屋造(妻入) 銅板葺り

■神宮会館

■神宮殿・他

■切手 紀元2600年 20銭 1940年発行

久米寺

奈良県橿原市久米町502

大和三山の畝傍山の南方に位置し橿原神宮に近いです。開基は不明です。創建は594年とされますが不詳です。久米仙人の伝説が残っています。

空海との関係は深く、807年に唐から帰国すると、当寺で真言密教を宣布していることから、当寺は「真言発祥の地」とされています。

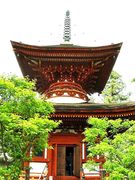

境内には多くの社殿が建立しています。なかでも、桃山様式を残す多宝塔は国重文です。

■境内

■山門 三間一戸 八脚門 切妻 本瓦葺 仁王像は正面側だけ

柱は円柱、木鼻は正面側が象鼻、側面は象頭を彫刻した木鼻。組物は出三斗と連三斗束年は妻虹梁、妻飾りは笈形と大瓶束、冠木に花の意匠

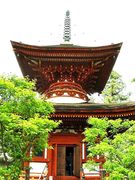

■多宝塔 国重文 建立:江戸前期 三間多宝塔 とち葺 1669年に仁和寺から移築

柱は円柱、正面側面ともに三間、中央の柱間は板戸、左右の柱間は連子窓。中央の柱間の蟇股は牡丹らしい花。蟇股の上の巻斗も極彩色です

これらの彫刻や彩色から桃山期から江戸初期辺りの作風とされます。

上層の組物は和様の尾垂木四手先、軒裏は下層と同様、平行の二間繁垂木。

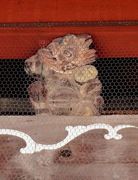

□蟇股

■線香

■本堂 建立:1663年 向拝一間 入母屋造 本瓦葺

□妻飾

二重虹梁。蟇股。大瓶束が配されています。拝みは鰭付の三花懸魚、鰭は菊の意匠、懸魚の中央には卍が、あしらわれています。

□向拝

向拝柱は几帳面取りの角柱、組物は出三斗、虹梁中備は蟇股、側面には唐獅子の木鼻

■本堂母屋

□細部

□欄間

■鐘楼 入母屋 本瓦葺

虹梁中備に蟇股、竜の彫刻です。木鼻は唐獅子と獏、柱は円柱、頭貫と台輪には禅宗様木鼻、組物は二手先

□妻飾り

破風の拝みには鰭付の蕪懸魚

□観音堂・阿弥陀堂・大師堂

-s.jpg)

その他

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中

-s.jpg)