JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine May.2025

■■■■■ Topics by Reporters

■ 今年の桜旅

瀧山幸伸

日本文化の核心は桜と紅葉。だが桜と紅葉の追いかけは本当に疲れる。特に桜は短期集中で、タイミングを合わせるのが難しく、名所では花見客や宴会が集中するためとても騒々しく、疲れに拍車がかかる。とはいえ、思わぬところで優美な桜を独占できることもあるからやめられない。

今年は3月に千葉県鋸南町と神奈川県大井町の河津桜から始まり主に九州中国地方を巡り、4月に主に東北地方を巡った。どの桜も皆それぞれいい表情を見せてくれたが、特に印象に残ったのは平泉の西行桜の森だ。以前訪問した時にはまだ幼木が目立っていたが、今回は大きく成長して山全面を覆うようになっていた。ここ以外に注目したのは山形県村山市の北山の桜と福島県伊達市の紅屋峠だ。地元の桜への愛着と育成システムが実を結び、素晴らしい桜の情景が出来上がっていた。

■ 方円 大野木康夫

宇治木幡の松殿山荘を訪問しました。

松殿山荘は大正から昭和にかけて高谷恒太郎(宗範)が建設した茶道のための施設で、現在も松殿山荘茶道会(山荘流)が茶道の施設として管理しており、5月と11月の年2回、各2日間公開されます。

高谷宗範は大分県出身、大蔵省、司法省を経て大阪で弁護士を開業した翌年に天王寺屋五兵衛の旧宅を購入、官僚時代から遠州流の茶道を嗜み、茶道、建築、造園、書道等を研究し、数寄者として名をはせたそうです。遠州流の始祖である小堀遠州を目指したような気もします。茶道については、主流となっている小さな茶室で行う茶道(草庵式)だけではなく、広間で多人数でも茶を楽しめる書院式茶道を復興し、草庵式、書院式をTPOに合わせて併用し、茶道の礼儀に基づいて国を治める「茶道経国」を提唱したそうです。

松殿山荘はこの構想実現のために宗範自らが建物、庭園の計画・意匠の考案に携わって建てた茶道研修(宗範のためには研究)施設で、三十畳の大書院、立礼席である十八畳の眺望など十七の茶室を備えており、宗範の「方円」思想に基づく正方形と円形の意匠や、小堀遠州好みの瓢箪や花輪違いが多く見られます。また、購入した天王寺屋五兵衛の旧宅から多くの建物を移築しています。

重要文化財指定の建築物群

修礼講堂及び事務所、宝庫、仙霊学舎

大門、南蔵、北蔵

本館

大玄関及び中玄関、大書院棟、中書院棟

西書院棟、東書院棟、天五楼棟

蓮斎、檆松庵、春秋亭

聖賢堂、撫松庵

呈茶は天五楼で私を含めて6名で行われました。山荘流で台子が使われています。成り行きで一席になり、緊張しました。

方円思想の意匠は聖賢堂の2棟(円形の聖堂、方形の賢堂)、方形の蓮斎が面する池が円形の他にも随所に見られます。

中玄関、九垓盧

大書院の床柱、床の間の窓、廊下の手すり

中書院控え室、申々居の蹲踞

春秋亭の天井、聖賢堂の土塀

充実した2時間でした。

■ 山科勧修寺庭園の現状 野崎順次

京都市山科区の勧修寺の地は、「古く宇治郡の大領宮道弥益の山荘であって、既にその頃に築造されたものと考えられる。」 その頃というのは、平安時代前期(貞観859-876)だから、京都で最古級の庭園である。これまでかなり改変されているとはいえ、地割がかなり保存されているのが貴重である。

「現状ではこの池中に五島と出島が西部にあるが、この出島も中島らしいので、もともと六島あったと考えられるから、本庭は多島式の園池として平安期の典型様式を物語っている。これらの中島は、本来蓬莱、方丈、瀛洲、壷梁等の蓬莱諸島であり、南東部奥の大島が曲玉式の曲線をもっているあたりは、興味のある形式であり、その先端が今の松島に有機的なにあたっていることもおもしろく、集仙島と南部の島、またはこの南部の島と西の出島も、いずれも有機的に配島されている。」

以上、「」内は、重森三玲「日本庭園歴覧辞典」昭和49年10月15日からの引用。

1786(天明6)年刊「拾遺都名所図会」の”氷室池十五勝”では、緑鴨州、集仙島、方壺島の三島と、方壺島にかかる猿渡橋と木欄橋の二橋が分かる。その他にも島や出島らしき地形が見えるので、三玲さんの云う五島なのだろう。

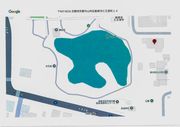

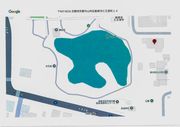

現在の地図で氷室池を調べてみると、Google Map では、西と南の出島があるが、島がない。ただし、航空写真では

池や島の形状が樹木でよくわからないが、緑鴨州と集仙島は確認できる。

国土地理院、Yahooマップ、マピオン、open street

mapはいずれも同じで、緑鴨州と集仙島の二島はあるが、方壺島が出島のままである。緑鴨州が集仙島より小さいのは現状と合っている。

次に現地の案内図であるが、2018.12.30.分はおおざっぱであるが、三島と二橋が分かる。それより古い2017.11.12.分が最も現状に近そうであるが、緑鴨州が集仙島より大きいこと、また方壺島にかかる橋が一つだけなのが気になる。

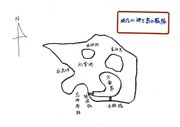

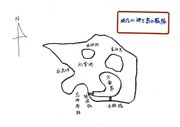

本年4月19日に現地で観察した結果、現在の池と島の輪郭は、極めて稚拙なスケッチであるが、次のようである。

氷室池の北東岸からスタートして左回りに見ていく。目の前の島が緑鴨洲で、その左が集仙島である。

翠微瀑

西の出島(白花渚か?)

南へ回り込んで南の出島と滝石組跡

方壺島にかかる猿渡橋と木欄橋

集仙島と緑鴨洲

■ 蟇股あちこち 61 中山辰夫

富山県南砺波市井波の「「瑞泉寺」と「井波八幡宮」です

「瑞泉寺」は、五木寛之が『門徒の寺内町から工(たくみ)の門前町へ』と記す寺内町・井波にあります。

八乙女山を背景に広大な寺域を構えています。寺の周囲には堅固な石垣が張り巡らせてあります。境内の広さ、本堂の屋根の巨大さ、太子堂の優美さ

さらに各伽藍には見事な井波彫刻が飾られています。

「井波八幡宮」は近傍に聳える八乙女山をお祀りする社として創建され、古来より地域の産土神として崇敬されてきました。

■ 福岡市の洲崎台場跡 田中康平

福岡市中心部は今主だったビルが次々に建て替えられて建設ラッシュの状態にある。

その一つとしてこの3月下旬に、音楽イベントなどに使われてきた福岡市民会館が新装なり新しく福岡市民ホールとしてすぐそばの場所に建て替えられた。旧の市民会館は取り壊しに入っているが2つの建物の間には福岡県立美術館がありこれも4年後大濠公園南側に新装成ることが決まっている、なんともあわただしい。

市民ホールの開館イベントの一つを見に行ったりもしたがこのエリアはそもそも何だったのだろうと少し気になっていた。調べると幕末期に海に向かって大砲が15門も設置されていた台場の跡という。幕末期はここが海岸線だったようだ。「洲崎台場跡」の名で福岡市の文化財

として紹介されていてそれではと改めて見に行ってみた。要するに福岡のお台場ということだが跡地はどこも似たような使われ方をするとの気がしてしまう。残されているのは背の低い石垣だけでなんということもないのだが、流れてきた時間を感じるだけでも興味深い。

写真は順に1.現在の地図、2.現地説明版-図から当時の海岸線だったことがわかる、3-7.現地に残る石垣の跡 、8.新福岡市民ホール、9.解体に入っている旧市民会館、10.移設予定の福岡県立美術館

■根津神社のつつじと柏医王寺のぼたん 川村由幸

春たけなわであちこちから花の便りが届きます。

それにつられて根津神社につつじを楽しみにでかけました。

つつじは色鮮やかに咲いているのですが、まず驚いたのが本殿の参拝者の列がまるで初詣状態なのです。

つつじ園に入るのも長蛇の列、過去にも根津神社は訪問していますが、こんなに混雑していた記憶はありません。

外国からの観光客と思われる方がとても多いの感じました。

通路は珠数繋ぎ状態で、観光客が狭い通路で記念撮影をしていると立往生するほどの押し合いへし合いでした。

ただただ驚いて、インバウンドの脅威を肌で感じた根津神社でした。

それと前回(2020年以前ですが)訪問時つづじ園の入場料は確か\200だったと記憶しています。今回は\500でした。

お米以上の価格アップにも驚きました。日本中、どこに出かけても外国からの観光客の多さに辟易としています。

そのあと、連休前に住まいの近く、医王寺のぼたんの鑑賞に出かけました。

医王寺は今、本堂の再建中で工事中のためか、今年のぼたんはいつもの勢いがありません。

花の数も少なくて例年に比べ、寂しいぼたん畑でした。それでもぼたんひとつひとつは見事に咲き誇っておりその艶やかさは変わりません。

そして、なによりもありがたかったのは現学者は私ひとりでした。朝早くでしたのでまだ工事も始まっておらずほんとに静かで、しみじみとぼたんの花を味わい楽しむことができました。

根津神社のつつじとは正反対で、静かで落ち着いた時間が過ごせたことに感謝を覚えました。

■ 『忘れ物』 柚原君子

テレビで好きなドラマがあると、私の家事処理能力は抜群にいい。皿、鍋はおろか薬缶までサッサカと洗い、流し台の内側の水滴までもふき取って、お風呂にも入って、家計簿もつけ終わって……。そうやってテレビの前に座った先週の木曜日、面白さに引き込まれそうになったところへ、電話がかかってきた。

★

あのーと言ったきりで、どこから話したらいいものやらと躊躇している様子がうかがえた。

私は緊張して受話器を握りなおした。家族の誰かが、事故に巻き込まれたに違いない。私はドラマどころではなくなりテレビを消した。

電話はタクシーの運転手さんからだった。

「今、枝川の高速の出口の脇でお客さんを降ろしたんです。そうしたら大きな紙袋を一つ忘れ物をされまして、領収書を差し上げましょうかと言いましたら、いらないとおっしゃったので、お客様の方から私の車を探せないと思うのです。失礼かと思ったのですが、忘れ物の中身を見ましたら、銀座で買い物された紙袋と煙草ケースが入っていました。それで失礼かと思ったのですがその煙草ケースを開けてみましたら、中にあなた様の名刺と買い物レシート****円がはいっていました。手がかりはそれだけで、そんなわけでこんな時間に失礼かと思いましたがお電話を差し上げた次第です。申し訳ありませんが、あなた様のお知り合いの中で××付近にお住まいの方はいらっしゃいませんでしょうか」。

私は手製の名刺を何種類か持っているが、近頃は正式な自己紹介に使うよりもメールアドレスをお知らせするのに乱発していることが多く、正直、誰に渡したかは覚えていない。

名刺入れではなく煙草入れに入っていたということは、友人同士でお茶のみをした時に簡単に渡した名刺のような気もする。すぐに思い浮かぶ人もいなかったのでその忘れ物の主のイメージをもう少しうかがうことにした。

「40代のご夫婦。奥様のほうは少しお太りになられていて、銀座で買い物をされた帰りのようでした。ゴルフの話もされていました。あなた様の名刺の裏には、松岡、石田、などというメモがあります」。

一人の友人が思い浮かんだ。探してみます、とタクシーの運転手さんに返事をして電話を切った。

★

思い浮かんだ友人の電話番号を知らないので、私は違う友人に電話をした「ねぇ***さんはどこに住んでいたかしら?」。

「枝川の辺りよ。少し太っているのもゴルフに時々行くのも当たってるわね。でも……駄目駄目、肝心なところが違うじゃないの。彼女のダンナは単身赴任中よ。不倫でもしないかぎり銀座で食事してプレゼント買ってもらったりしないって。家の近くで二人で降りたんでしょ。不倫相手と一緒に自分の家の近くで降りる? 帰り際にキスの一つでもして見詰め合って女性だけ降りたんなら話は分かるけどさ、キスをしてたって運転手さんは言ってなかったでしょ? いいなぁ~不倫相手からセーターのプレゼント!」。

忘れ物の一件を、不倫やキスやプレゼント、しかも中身を勝手にセーターと決めて、主婦としてはちょっとあこがれる非日常の話に結末を持っていき、ため息をついて、探し人を探せないままに電話を切った。

ドラマはとうに終了して、テレビは本物の11時のニュースを映していた。どのテレビ局もホットな話題はおまけ程度にしか放映せず、連日に渡って殺人、汚職賄賂、窃盗などの事件報道であふれている。日夜、これらが繰り返し流されると人間の持っている悪の部分に栄養が行き渡ってしまい、それが育ってしまうような危惧を覚える。ニュースばかりでなく最近のテレビドラマは首に縄を巻きつけて絶命するところや、ナイフが体に刺さるところまでをリアルにみせてしまうものが多い。

最近の殺人事件の理由で『単純に人を殺してみたかった』犯人が言うことがあるが、これらの毒が現れ始めている例ではないかと思う。誘拐の仕方や爆弾の材料、鍵の壊し方なども事細かに報道をする。細かすぎて真似しなさいといわんばかりじゃないかと思ってしまう。

忘れ物した人を必死で探す運転手さんのような良いニュースばかりを流して人々の良い心を育てる番組が、そろそろ出てきてもいいような気がするのだが。

★

さて、枝川でタクシーを降りられたご夫婦の方、職業的使命感を体中で表した運転手さんと、一週間で一番楽しみにしているドラマを放棄した私とで、何とか捜そうとしましたが力及ばずでした。お忘れ物は××一丁目の八州交通に保管してあるそうですよ。もしこのエッセイをお読みになるようなことがありましたお引取りに行ってください。合言葉は買い物のレシートの代金ということでいかがでしょうか? 不倫かなぁ?って詮索したことは、すみません、どうぞ堪忍してくださいませ。

■ 国宝・重要文化財三昧 =博物館のはしご(その1)= 酒井英樹

昨年、リハビリで久しぶりに行った北アルプス登山・・目的は北アルプスの風景と雷鳥の撮影。

気合いを入れて、カメラ3台で望んだのだが、何かの祟りか呪いなのか・・これまで主力のNikonD3S・・そして後継機として購入したばかり・・ほぼデビュー戦のZ9と野生動物用(普段は、動かない動植物・・すなわち建造物の蟇股彫刻用)のP1000の3台を同時に失い・・・唯一の手元に残ったSUB用で2台持ちだったもう一台のP1000だけで・・しかも動作の調子が良くない状況では撮影もままならない状況が続いていた。

そして、令和7年のゴールデンウィーク。大阪・関西万博EXPO2025に合わせて、関西の各施設では色々な催し物が開催されていて、博物館も例外ではなく普段に比べ見所が多い。

かつては文化の中心地とされた上方・・関西には多くの国宝・重要文化財があるが、今年は多くの国宝が一堂に集まって展示されるという・・またとない機会となっていた。

そこで、全国各地・・人があふれかえっていることもあって、人を避け・・この際、屋外写真撮影を諦めて・・ゴールデンウィーク中に幾つの国宝の美術工芸品を見ることができるか・・という思いを持って大阪・京都・奈良の4つの公立博物館を訪れた。

まずは、『令和7年度新指定国宝・重要文化財展』【京都文化博物館】

『令和7年度新指定国宝・重要文化財展』チラシ

4月の某日、ある会合で文化庁職員に是非と言われて・・まずは最初に訪れた。

令和7年3月21日、文部科学大臣に答申され、近く指定される予定の・・・国宝4件・重要文化財42件+追加指定及び今年国が購入した重要文化財の美術工芸品を集めた特別展。

写真映像は『令和7年度新指定国宝・重要文化財展』図録より

国宝答申(国宝に指定予定)は

*木造伎楽面、乾漆伎楽面(法隆寺献納)

乾漆伎楽面(力士)

東京国立博物館所蔵 明治初期、法隆寺から皇室に献納されたもの

*太安萬侶銅板墓誌 国(文化庁)所蔵

『古事記』の編者で有名な太安万侶の墓誌。

発見時は国宝級の発見として話題になったが、やっと国宝に・・

の2件が現物展示。

残り2件は写真展示でしたが、『物語下絵料紙金光明経巻第二』(大阪市立美術館)については7日後に『日本国宝展』で観覧しました。

*物語下絵料紙金光明経巻第二 大阪市立美術館所蔵

重要文化財答申は42件

*絵師草紙 国(皇居三の丸尚蔵美術館)所蔵

*ペルサリエーレの歩哨 松岡寿筆 国(皇居三の丸尚蔵美術館)所蔵

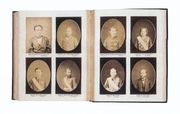

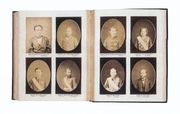

*人物写真帳 国(皇居三の丸尚蔵美術館)所蔵

明治天皇が臣下の写真を撮らせて手元に置いた写真帳。

若いころの板垣退助の髭のない写真が100円札の肖像画と違って新鮮でした。

平成29年開催の「宮内庁三の丸尚蔵館の保存・公開の在り方に有識者懇談会」の提言に基づき令和3年から宮内庁三の丸尚蔵館の美術工芸品が国宝・重要文化財に指定されているので、いずれは正倉院宝物も指定されるかなぁ・・。

その他には、

*伊能忠敬測量図(実測與地図) ゼンリンミュージアム所蔵

*南蛮船・唐船入港図 九州国立博物館保管

そして、今回の答申対象が国や博物館蔵以外については大半が近畿地方にある美術工芸品でした。

*木造護法童子立像 延暦寺(滋賀)所管

*木造如意輪観音坐像 清凉寺(京都)所管

さて、この特別展・・昨年までは、東京国立博物館にて開催されていました。

令和5年度に文化庁が京都に移転したこともあり、今年度から京都文化博物館で開催されることに・・。

今まではゴールデンウィーク中に混雑した新幹線で日帰り往復していたのですが、今年からは京都開催となった・・非常に行きやすくなりうれしい限りです。

次に

4月29日(昭和の日)には、

『超国宝―祈りのかがやき―』【奈良国立博物館】

『超国宝―祈りのかがやき―』チラシ

5月3日(憲法記念日)は、

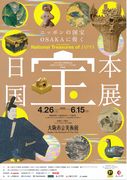

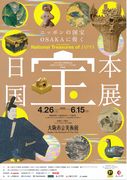

『日本国宝展』【大阪市立美術館】

『日本国宝展』チラシ

5月5日(子供の日)は、

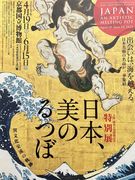

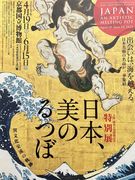

『日本、美のるつぼ』【京都国立博物館】

『日本、美のるつぼ』チラシ

と立て続けに訪れました。

各特別展はともに6月15日まで開催されている。

後半戦(展示替え後)にも再度訪れますので・・続きは次回・・と言ってもできるかなぁ・・・

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中