JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine

May 2025

■■■■■ Topics by Reporters

■蟇股あちこち 61 中山辰夫

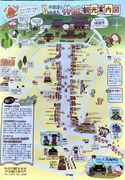

富山県南砺波市井波の「「瑞泉寺」と「井波八幡宮」です

「瑞泉寺」は、五木寛之が『門徒の寺内町から工(たくみ)の門前町へ』と記す寺内町・井波にあります。

八乙女山を背景に広大な寺域を構えています。寺の周囲には堅固な石垣が張り巡らせてあります。境内の広さ、本堂の屋根の巨大さ、太子堂の優美さ

さらに各伽藍には見事な井波彫刻が飾られています。

「井波八幡宮」は近傍に聳える八乙女山をお祀りする社として創建され、古来より地域の産土神として崇敬されてきました。

瑞泉寺

富山県南砺市井波3050

真宗大谷派井波別院瑞泉寺は、真宗大谷派の寺院で、同派の別院です。東本願寺を本山と仰ぎます。井波別院、瑞泉寺と略称で呼ばれます。

明徳元(1390)年に本願寺五代綽如上人によって開かれました。

瑞泉寺は一向一揆の拠点となり、寺の周囲に土塁や外堀を築いて利波城(又は井波城)と称されていた名残りが残っています。

1570年に兵火で、境内三千軒の町屋と共に堂宇を焼失、その後前田家の支配下になり、焼失と再建を繰返しましたが、それが建築技術の発展や地場産業となった木彫の誕生につながりました。

アプローチ

明治12(1879年)、火災で大門(山門)などを残して主要伽藍を焼失、その後、本堂、太子堂が再建されました。

明治18(1885)年に再建された現在の本堂は、間口45.5m、奥行42.7mもあり、北陸地方の真宗木造建築の寺院としては、一番大きな建物です。棟梁は、井波彫刻の松井角平恒弘や井波大工、井波の彫刻師が工事の中心となって完成しました。

大正7(1918)年再建の太子堂は、、井波建築、井波彫刻、井波塗師の優れた技を集めて再建された。134人の大工が7年がかりで取り組んだ大工事でした。

一向一揆の拠点となり、寺の周囲に土塁や外堀を築き一向一揆の牙城でした。その名残りです。

■山門 県指定文化財 建立:1785 三間一戸二階二重門 入母屋造 本瓦葺 左右繋塀各二間 板葺

山門は、間口20.3m、奥行15.5m、高さ17mの総ケヤキづくりの建物。

山門の建築は、1785年に京都東本願寺棟梁柴田新八郎を棟梁にして始まりましたが、1788年に東本願寺が焼失、本山復興のため帰京。

副棟梁の地元井波の大工・松井角平恒徳が引継ぎ1809年に上棟式を行い完成させました。

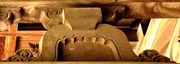

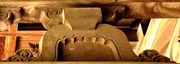

□細部は井波彫刻で飾ってあります。

□一階軸部束廻柱間 虹梁大鬢束 蟇股

□一階桟唐戸出入口

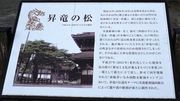

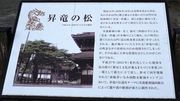

□山門中央 欄間の「「雲水一匹龍」 井波彫刻の祖・京都の彫刻師・前川三四郎作 伝説になっています

この龍が、明治12年(1879)、瑞泉寺大火の時、近くの傘松に上って水を吐いたので、山門が焼け残ったという言い伝えがあるようです。

また正面中央の柱の間の、ややそりをもって造られている化粧梁の上の細工の多くは井波大工の力作で、井波彫刻のもとになったものとされます。

□一階柱間蟇股彫刻

蟇股の題材は 八仙人 伯牙仙人、呂洞賓仙人、琴高仙人、王子喬仙人、鉄拐仙人、張果仙人、黄初平仙人、蝦蟇仙人、など(順不同)

□手挟

□二階隅斗栱の尾垂木 龍彫刻―四隅にあります

□二階天井絵 雲中に天女二人と雅楽器 格天井

■式台門(勅使門) 再興:1792 桁行約3.2m 梁間約2..5m 唐破風造 銅板葺 左右塗壁 彫刻は北村七坐衛門「番匠屋九代目」

井波彫刻の源流を示す名作の一つとされます。

□細部 蟇股は「獏」の彫刻、虹梁には「松に鶴」の彫刻 菊の紋章

□「獅子のおとし」 両脇板に施した彫刻 番匠屋七左衛門の作

■太鼓楼 再建:1842 桁行5.1m 梁間4.6m 一重 入母屋造

■台所門

■井戸 一番に目に入ります

■瑞泉会館(寺務所) 1934年建立 総欅造り

■本堂と太子堂、宝物殿へは渡廊でつながっています。桁行七間 梁間一間 向唐破風 本瓦葺

■本堂 市指定文化財 再建:1885 入母屋造 向拝三間 銅板葺 屋根のカーブ

全景

木造建築としては北陸随随一。井波大工の棟梁、松井角平恒広を中心に多くの大工、彫刻師が約10年の歳月をかけて完成させました。

□妻飾りは二重虹梁で、大虹梁の上には唐獅子の彫刻

□正面

□向拝三間 柱は几帳面角取り

□蟇股 表面~裏面

□唐獅子の木鼻、手挟、外周の柱と内側の柱の間に、海老虹梁がわたされています

□龍 サイズ: 51cm×120cm ケヤキ

□本堂内部 随所に見事なまでの井波彫刻が飾られています。

■太子堂 再建:1918 桁行十六間 梁間十六間 平入 正面三間軒唐破風 向拝付 一重 裳階付入母屋造 本瓦葺

大正時代に井波彫刻の粋を集めて再建されました。太子堂は「井波彫刻の博物館」ともいわれます。

巨大な伽藍の内外、柱や欄間など随所に名工たちが心血を注いで彫り上げた、無数の彫刻が飾られています。

前川三四郎が江戸末期に井波にもたらした建築彫刻の技は、各時代の名工に受け継がれ、井波彫刻の名称を全国に知らしめました。

外壁は真壁造り、板張り、内陣中央に後小松天皇から賜った聖徳太子二歳像が安置されています。

□妻飾り

□唐破風

■蟇股は三間向拝の正面虹梁と母屋の庇部、身舎柱間に配されています。

□三間向拝と蟇股 鳳凰と獅子

□木鼻 手挟 虹梁

向拝の多くの彫刻には、井波の彫刻師の技量が光っています。

□龍

■母屋の庇部と蟇股

□身舎の蟇股

虹梁の中備には笈形付き大瓶束が、その上には彫刻の入った蟇股が配されています。

□蟇股 大瓶束との組み合わせで多くの蟇股が並んでいます。

• 堂内 蟇股が多く配されています

境内

■鐘楼堂 再建:1933 大梵鐘は重さ900貫(3,372kg) 北陸随一 彫刻が素晴しく、井波大工の代表的構造物

妻部

□木鼻と龍

□欄間の彫刻

参考

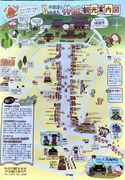

南砺市井波は木彫りの町です。町の中心を貫く八日市通りには数多くの木彫師たちが工房を連ね、石畳の風情ある町並みを形成しています。

かっては一向一揆の牙城でしたが、井波の人々の信心深さは、やがて建築、そして木彫りという文化を生み出しました。

250年以上続く「井波彫刻」の伝統を受け継いだ職人達は、東本願寺・築地本願寺・日光東照宮・名古屋城本丸御殿欄間など全国各地の彫刻から住宅欄間、獅子頭、仏像、置物まで手掛け、国指定の伝統的工芸品産地として知られています。

井波彫刻の起こりは、瑞泉寺が過去に幾度も焼失、その都度再建されてきたことに関わっています。

1763~74年(宝暦・安永年間)の瑞泉寺再建の折り、京都本願寺の御用彫刻師 前川三四郎が派遣されました。

井波の大工たちは前川から彫刻の技術を伝授され、それが寺社彫刻へ発展して行きました。

瑞泉寺の建造物をすべて手掛けたのは、長年井波を拠点としてきた大工・松井家です。

1573年、初代角右衛門が瑞泉寺再建を手掛けたことから、松井家は加賀藩より井波の土地を拝領、代々、瑞泉寺をはじめ、北陸や信越の寺社建築に携わってきました。発展した姿が現在の松井建設です。

松井建設は、創業天正14年(1586年)の、日本国内の上場企業では最も歴史の古い会社。

社寺建築に高い技術力と実績があり、「社寺の松井」とも評されています。

松井角右衛門が加賀藩第2代藩主前田利長の命を請け、越中守山城(富山県高岡市)の普請に従事したのが始まり。

第15代角平の時代新橋演舞場の設計監理をしていた1923年(大正12年)、関東大震災に遭遇、帝都復興こそ建設業者の使命ではないかと強く感じた角平は東京進出を決意、東京府京橋区入船町に松井組東京出張所を開設し社寺建築だけではなく一般建築へと広く業容を拡大しました。

井波町物産展示所(旧井波駅舎 1934(昭和9)年建立 国登録文化財は松井角平の設計です。

中央に楼閣及び千鳥破風を持つ複雑な屋根、欄間彫刻や蟇股を用いた細部等の仏閣風の意匠に特徴がある木造建築です。

寺院建築の様式でたてられ、多層の屋根の組合せは、井波大工の技術の高さを象徴しています。

東本願寺御影堂門

東本願寺との交流は今も続いています。

京都・東本願寺では、明治時代に尾張、京都、井波から駆け付けた全国屈指の彫刻師の手による見事な彫刻が随所に見られます。

中でも井波の彫刻師は、東本願寺再建事業の彫刻主任を務めるなど、大活躍しました。

先人の思いを受け継ぐ現代の井波彫刻師と東本願寺との交流は今も続き、毎年3月~4月に東本願寺で彫刻ガイドツアーを開催しています。

井波八幡宮

富山県南砺波市井波3053

井波八幡宮は近傍に聳える八乙女山をお祀りする社として創建され、古来より地域の産土神として崇敬されてきました。

1393年、山城国の石清水八幡が勧請され、度重なる戦乱のあと、1657年に現在の井波城跡に遷座されたと伝わっています。

戦国時代は瑞泉寺を中心に「町屋三千軒」と称された井波の町も戦乱で住人も四散しました。

井波城跡に建つ八幡宮境内には、城跡の石垣なども多く残り当時の城塞が偲ばれます。

現在の社殿は1852年に本殿が、翌年に拝殿が建立されました。

本殿は覆い屋内部で見えません

■拝殿 建立:1853 桁行四間 梁間四間 平入 正面千鳥破風 入母屋造 銅板葺 一間向拝付 棟梁:南部栄輔

現在の井波八幡宮本殿は江戸時代末期の嘉永5年(1852)に造営(本殿は覆い屋内部の為に詳細は不詳)、拝殿は嘉永6年(1853)に棟梁南部栄輔が手掛けて造営されたもので、入母屋、銅板葺、平入、正面千鳥破風、桁行4間、正面1間向拝付き。

□細部

正面向拝周辺

□身舎の蟇股

■蚕堂

蚕堂は井波八幡宮の右手、覆屋の中に祀られています。

井波町は江戸時代、蚕種業が発展した町です。蚕堂は井波町の蚕業物達が生産過程で無数の数の命を失った蚕の霊を弔うため、現在地である旧井波城本丸跡(現在の井波八幡宮境内)に八代を設けて蚕を祀ったものです。

建立:1861 一間社、切妻造、総ケヤキ造、外壁は真壁造り素木板張り、正面1間唐破風向拝付、銅板葺(元こけら葺)

細部

向拝細部には精緻な彫刻、棟梁は井波町出身の松井角平恒久(12代)

江戸時代末期の神社本殿建築に類似している点も多く建物全体が中国の古事に倣った彫刻で彩られ、彫刻の町井波の特徴も現れています。

井波の蚕堂は当時の地場産業の歴史的背景と、井波堂塔御堂建築としての遺構として貴重な存在で、南砺市指定文化財に指定されています。

(現在は井波八幡宮が管理しています)。

中世の北陸で、大きな真宗寺院の周りに出来た街が「寺内町」で、富山では、勝興寺の古国府、善徳寺の城端が代表的な寺内町です。

「吉崎御坊、石山本願寺、金沢御坊」などの、蓮如や真宗にゆかりのある寺はいずれも寺内町を形成しました。

All rights reserved 無断転用禁止 登録ユーザ募集中