JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine

July 2025

■■■■■ Topics by Reporters

■蟇股あちこち 63 中山辰夫

今月は、諏訪大社4社のうちの、上社前宮と本宮です。

諏訪大社は長野県の諏訪湖周辺4か所にある神社。全国に約25,000社ある諏訪神社の総本社(ウイキペデイア)で、国内にある最古の神社の一つです。

古くから信濃国一宮として崇敬を集めた古社で、諏訪湖の南の上社(前宮と本宮)、北の下社(春宮と秋宮)、四社を合せて総称します。

大社には御祭神を祀る本殿は存在せず、その代わり、上社では神体山(守屋山)を、下社では御神木(春宮は杉の木、秋宮はイチイの木)を御神体として祀っています。

諏訪大社の社殿の周囲四隅には、御柱(おんばしら)と呼ぶ以下4本の柱が建てられています。

御柱は一から四の順に短く細くなり、上空から見た場合に時計回りに配置されています。

七年毎に行われる諏訪大社式年造営御柱大祭は全国的に著名です。次回は令和10年「2028年」に開催されます。

諏訪大社上社前宮

長野県茅野市宮川安国寺2030

前宮は古くは上社摂社であった関係で本殿を有しています。昭和7年(1932年)に伊勢神宮から頂いた古材で現在の本殿が建てられました。

明治以降は上社前宮として本宮と並んで諏訪大社四社に列し、現在に至ります。

境内は山際の斜面にあり、社殿は他の3社と異なり、本殿や十間廊があります。境内は県の史跡に指定されています。

■大鳥居~二の鳥居 明神鳥居

■手水舎 切妻 銅板葺 柱は几帳面取り角柱 虹梁木鼻は象鼻 中備えに蟇股 妻飾りは豕扠首

■内御玉殿(うちみたまでん) 三間社流造 向拝一間 銅板葺 建立:1585年 再建:1938年

虹梁の中備えに透かし蟇股 向かって左には諏訪梶の紋が彫られています。右は植物の意匠妻飾りは豕扠首

■十間廊 建立年不明 桁行十間 梁間三間 入母屋造 銅板葺 神事の一つ、御頭祭の場所

柱は円柱 頭貫に木鼻 中備えは間斗束 内部は格天井 窓に連子

■拝所と 拝所:切妻造 銅板葺 円柱 舟肘木 妻飾りは豕扠首

■本殿 拝所の後方 桁行三間 梁間四間 きり妻造 銅板葺 建立:昭和初期 伊勢神宮本殿の古材利用

■御柱

■名水「水眼」の清流

■茅野市の縄文マンホール

茅野市では国宝の土偶対2体(仮面の女神・縄文のビーナス)が出土

上社本宮

長野県諏訪氏中洲宮山神宮寺1

諏訪大社上社本宮は諏訪市南端の山際の住宅地に鎮座しています。信濃一宮である諏訪大社4社の筆頭で、前宮とともに上社を構成しています。

創建については不明で諸説あります。上社本宮の境内は守屋山の北壁にあり、社叢は県の天然記念物に指定されています。

本宮の現社殿は天保六年(1835年)造替のもので、本殿を持たない、門形式の幣殿とその前の拝殿、翼廊状の片拝殿など、この神社特有の形式です。

竜や雲、千鳥などの彫刻が鏤められた華麗な建築は、地元の工匠・立川和四郎二代目富昌の代表的建築として貴重とされます。

四脚門は、幣殿、拝殿より古く、慶長十三年(1608年)造営とされます。

社殿は江戸時代初期から後期にかけて造られたもので、拝殿などの16棟が国の重要文化財に指定されています。

明治時代初頭に発令された神仏分離令と廃仏毀釈により仏式が排除され御神体とされた鉄塔(石塔:2m)が諏訪家菩提寺の温泉寺に移されています。又、特殊神事として寅年と申年に、樅を山中から切り出し、境内の四方に神木を建てる諏訪大社式年造営御柱大祭があります。

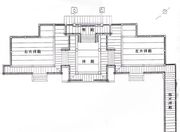

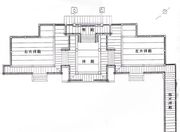

境内図 (引用)

参道は北参道・東参道・西参道があります。北参道から入ります。

■北参道の鳥居と手水舎 近くの一の御柱 明神湯

■一の御柱

境内へ入ります

■神楽殿 国重文 建立:1827年 正面三間 側面四間 背面五間 入母屋造 妻入 銅板葺 妻飾り:笈形付木大瓶束

■天流水舎 国重文 建立:1829年 桁行一間 梁間一間 切妻造 妻入 銅板葺

欄間に剣形の材を並べた格子 頭貫に象鼻 中備えは蟇股 妻虹梁の上に笈形付の大瓶束

五間廊と勅使殿は並んでいます。

■五間廊 国重文 建立:1773年 正面三間:側面五間 切妻 銅板葺

■勅使殿 国重文 建立:江戸末期 桁行一間 梁間二間 唐破風造 妻入 こけら葺 中備には蟇股

安政年間(1854~60)の修理で現在の姿になりました

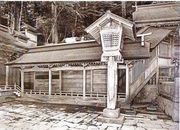

■神馬舎(駒形屋) 国重文 建立:1846年 正面三間 側面三間 切妻造 妻入 銅板葺 妻飾りは二重虹梁

■東参道鳥居

■手水舎 彫刻が目を惹きます

正面側

側面側

■入口御門 国重文 建立:1829年 一間一戸 四脚門 切妻 杮葺き 棟梁:原五左衛門親房・弟子の藤森廣八包近

□正面側

□右側面

□左側面

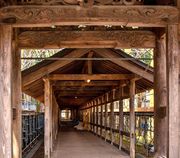

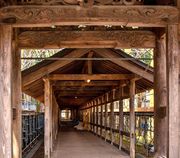

■布橋 国重文 建立:1777年 桁行三十八間 梁間一間 切妻造 銅板葺き 全長70.3m

■御柱と大欅

■額堂(絵画堂)

■摂末社遥拝所 国重文 再建:1828年 桁行十三間 梁間二間 切妻造 銅板葺

四脚門は東宝庫と西宝庫の間にあります

■四脚門 国重文 再建:1608年 四脚門 切妻造 こけら葺き

■東・西宝殿

参拝入口

■拝所

■宝物殿 向背一間 向唐破風 切妻造 銅板葺 向拝に蟇股や笈形付大瓶束

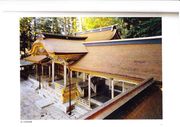

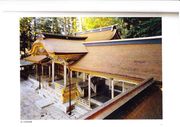

■拝殿・左右片拝殿 諏訪造 二代立川和四郎富昌の作 写実性に富んだ彫刻 富昌の代以降は、宮大工から彫師へと徐々に移行していった

中央手前が拝殿、中央奥が幣殿、向って左・右は左右片拝殿

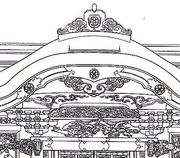

■拝殿 再建:1857年 桁行一間 梁間一間 一重 向唐破風 桧皮葺 左右袖壁付属 棟梁:立川和四郎富昌(二代目和四郎)

幣殿前方に配置。床は幣殿まで連続します。柱は円柱 中備は竜の彫刻 延の下の羽目に波の彫刻

細部

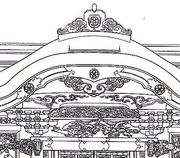

□唐破風~向拝周辺

□鬼板~兎通し~虹梁~中備―龍(透かし彫り木彫) 軒支輪

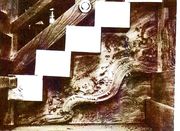

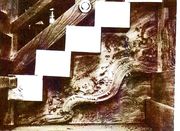

□縁腰羽目板

□木階簓桁

■幣殿 国重文 再建:1835年 正面一間 一重 切妻造 檜皮葺

正面・側面

拝殿後方に配置す 本柱左右に脇障子を配す 脇障子の「松に鷹」は立川富種の作 立川富種(三代和四郎富重の弟・専四郎富種)

□脇障子

■左右片拝殿

□左片拝殿 国重文 再建:1835年 桁行正面二間・背面三間 梁間二間 一重 切妻造 拝殿側唐破風

□中備

□木鼻・持ち送・虹梁

□腰羽板

■右片拝殿 国重文 再建:1835年 桁行正面二間・背面三間 梁間二間 一重 切妻造 拝殿側唐破風

□中備

□木鼻・持ち送・虹梁

□腰羽板

■脇片拝殿正面と正側面

参考

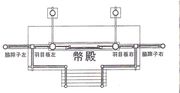

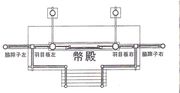

各宮の幣拝殿 左右片拝殿図

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中