諏訪大社 下社春宮と秋宮です

Monthly Web Magazine Aug. 2025

■蟇股あちこち 64 中山辰夫

下社春宮

長野県諏訪市下諏訪町5828

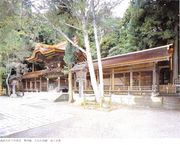

春宮は、秋宮から約1kmの位置、中山道に沿って鎮座しています。入口の御影石で出来た大鳥居は1666年の建立。社殿配置は秋宮と同じです。

秋宮は、旧中山道と甲州街道の分岐点という要衝に鎮座しています。鳥居を入って正面の杉の巨木根入りの杉と呼ばれ、樹齢約800年の御神木です。

約1トンの大注連縄をかけた神楽殿は1836年の造営。1781年に落成した御社殿は神楽殿の奥です。二重楼門造りの拝殿と左片拝殿と右片拝殿が横に並びます。

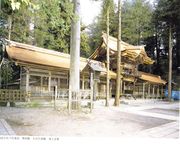

諏訪大社下社春宮は下諏訪町の市街地に鎮座しています。諏訪大社の4社に列する一社で、下社秋宮と対になる神社です。

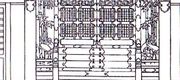

春宮には本殿はなく、杉の御神木が立っています。社殿配置は神域前部に幣拝殿と左右片拝殿を並べ、その前に神楽殿を置いています。

大隅流の柴宮長左衛門矩重が工事に当たり、その流派の代表作です。江戸後期の彫刻多用の建築です。

大宮大門通りの大鳥居

国道142号線が大社通り交差点「国道20号線」から分岐したとことに建っています

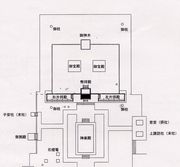

境内図(引用)

■下見橋

■手水舎

■社務所

■鳥居 鳥居は銅板でカバーされた明神鳥居です。1666年の建立です。

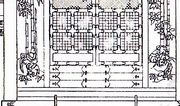

境内を進む 配置図

■神楽殿 建立:天保6年(1835年) 桁行五間 梁間三間 十字型切妻造 妻入り 桧皮葺

正面大虹梁に大注連縄 重量1t 御柱祭ごとに新調されます

■幣拝殿と左右片拝殿 建立:安永8年(1799年) 棟梁:大隈流 柴宮長左衛門

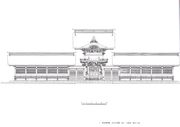

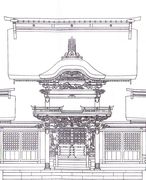

■幣拝殿 国重文 建立:安永9(1780) 桁行一間、梁間二間、楼造、切妻造、正面軒唐破風付、銅板葺、左右袖塀附属

一間一戸楼門、高低差を付けた床張り、扉を背面柱筋より張り出して設けた形態、正面に軒唐破風を付けた切妻

■幣拝殿細部

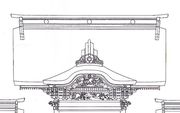

□大棟妻部

□側面妻部

□二階 軒唐破風

□向拝周辺

![]()

![]()

![]()

![]()

■幣殿

■細部

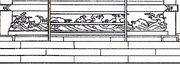

□側面欄間の彫刻

□正面蟇股

□脇障子

![]()

![]()

□縁腰羽目板

■左右片拝殿

![]()

□左片拝殿

□右片拝殿

■参考

各宮の幣拝殿 片拝殿図

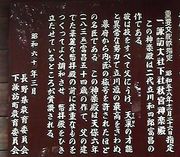

春宮社殿は諏訪の大工で大隅流の柴宮長左衛門矩重が安永6年(1777年)から取り掛かり同8年上棟、9年完成しました

秋宮社殿は諏訪の大工で立川流の初代立川和四郎富棟が安永6年(春宮より約半年前)に着工、同9年上棟、10年完成しました。

造営に当たり、始め秋宮を新興の棟梁立川和四郎が請け負ったので、大隅流の面目を掛けて長左衛門が願い出て春宮を取り、両者競い合って仕事がすすめられた。

春宮・秋宮とも社殿配置は神域前面に幣拝殿と左右片拝殿を並べ、その前に神楽殿を置くことで共通します。が各建物で多少の差があります。

幣拝殿は正面の階段の構えが異なり、片拝殿は春宮が招造、秋宮は切妻造で、神楽殿も春宮が切妻造妻入り、秋宮がT字型切妻造妻入りです。

■一之御柱

■根入りの杉

下社秋宮

長野県諏訪市下諏訪町5828

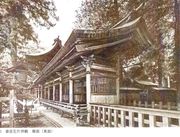

諏訪大社下社秋宮は旧中山道と甲州街道の分岐点という要衝に鎮座しています。諏訪大社の4社に列する一社で、下社春宮と対になる神社です。

境内には国重文指定の4棟の社殿が建ち並びます。1781年に落成した御社殿は神楽殿の奥。二重楼門造りの拝殿と左片拝殿と右片拝殿が横に並びます。

約1トンの大注連縄をかけた神楽殿は1836年の造営、諏訪大社4社の中でも屈指の規模です。秋宮から約2kmの位置に春宮が鎮座しています。

社殿は立川流の名工・立川和四郎富棟による造営で、諏訪の立川流を世に知らしめた傑作とされます。

■手水舎と池

手水舎の彫刻が目を惹きます 唐破風の兎毛通の彫刻、虹梁に波を浮彫り、中備に鳩の蟇股、唐破風の小壁に笈形付大瓶束 虹梁に木鼻

□右側面側と左側面側

□正面側と背面側 軒唐破風付 銅板葺 背面は正面と同じ彫刻です

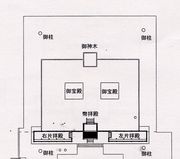

■境内図

境内を進む

大鳥居、中央奥の木は「根入のスギ」、樹齢約800年、手水舎があります。「御神湯」と案内にあり、お湯が出ます。

■神楽殿 建立:天保6年(1835年) 桁行五間 梁間三間 一重 丁字型切妻 妻入 桧皮葺 棟梁:立川和四郎富実(2代目和四郎)植え社本宮社殿造営

正面大虹梁に大注連縄 重量1t 御柱祭ごとに新調 妻飾は二重虹梁 その上に笈形付大瓶束

棟梁:立川和四郎富実(2代目和四郎)です。上社本宮社殿を造営しました。

□妻飾 正面

□身舎の彫刻

■幣拝殿と左右片拝殿

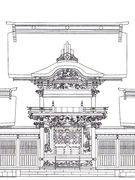

■幣拝殿 幣拝殿 国重文 建立:安永9(1780) 桁行一間、梁間二間、楼造、切妻造、正面軒唐破風付、銅板葺、左右袖塀附属

■幣拝殿細部

□妻部

□二階部

□二階部細部

□一階正面

![]()

![]()

■幣殿

□正面

□側面

![]()

■左右片拝殿

![]()

□左右片拝殿 (左) 国重文 建立:1780年 桁行五間 梁間二間 一重 切妻造 銅板葺

□左右片拝殿 (右) 国重文 建立:1780年 桁行五間 梁間二間 一重 切妻造 銅板葺

参考

幣拝殿 左右片拝殿の比較

春・秋の社殿の幣拝殿と左右片拝殿を比較すると、判別不可能なほど似ているが、よく観察すると色々と異なる特徴を持ち、独自の印象を与える様に工夫されています。その理由の一つが、大工の個性が建築部位の様々な場所に現れていることです。

春宮幣拝殿の上棟は安永8年(1779年)、担当の大工は紫宮長左衛門矩重。秋宮幣拝殿はこれに一年遅れて安永9年(1780年)の上棟で、大工は立川和四郎富棟です。それぞれの子孫は諏訪大隈流、立川流という流派を造り、多くの作品を近隣に残しています。

両者の年齢は、和四郎の方が三歳年上で、春宮上棟時には超座衛門32歳、秋宮上棟時、和四郎36歳となり、ほぼ同世代。

共に江戸で大工修行してきたことでは共通していますが、長左衛門が諏訪高島藩のお抱え棟梁の家系に育ったのに対して、親の仕事(桶職人)の跡を継ぐのが嫌で13歳で江戸に出奔して帰ってきた和四郎では対称的ともいえます。(工事報告書より抜粋)

長左衛門の春宮彫刻には動物の表情や、筋肉の緊張感までしっかりと表現されています。デッサンがうまいとされます。目の届きにくい場所や高い所にある彫刻でも、すべて等しく細部まで造りこんでいます。

長左衛門の彫刻は、一個の作品の中で完結している。和四郎の秋宮彫刻はデザインの共通化、デイテールの省略やデフオルメが強く、この傾向は目の遠い場所のものほど顕著に現れている。

彫刻と建物が一体となって空間を演出する考えのようです。

以上から、春宮はまとまりがあって落ち着きが感じられるに対し、秋宮は多少バランスを崩しても人を驚かせたいという演出意図が感じられる。 (工事報告書より抜粋)

参考

立川家

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中