Monthly Web Magazine Aug. 2025

■ 知床のヒグマ 瀧山幸伸

全国各地で重大な熊被害が報告されている。歴史的な熊被害は今でもやはり北海道苫前町の三毛別ヒグマ事件だ。妊婦など複数人が殺された凄惨な事件で、小説や映画にもなった有名な事件だ。

岩手の八幡平市で秋の畑に残ったカボチャを食べていたツキノワグマの親子を目撃したことがあるが、その時はとてもおとなしかった。

マタギの里として有名な秋田の森吉山に登った折、山岳ガイドさんに聞いた情報ではツキノワグマでも結構怖く、狩猟免許を持っている人が熊と出会い、犬が吠えた時に熊がパニックになって突進してきて顔を負傷してしまった事故があったそうで、熊スプレーを使う時間もなかったそうだ。

この夏は知床も猛暑で、暑いときはヒグマは森の中で涼んでいると聞いていたのだが、道端でヒグマの親子を目撃した。聞くところによると知床のヒグマは遺伝的におとなしい性格だそうだが、猛獣であることに変わりはないし、子連れのクマはとにかく危険だと皆が言う。

この時の顛末はこちらの2024年7月撮影のレポートで。

■ 最近の撮影から 大野木康夫

長野市および上田市周辺(7月12日~14日)

長野市在住の家族を訪問するついでに周辺の文化財建造物等を撮影しました。

12日(土)

京都の自宅を6時30分に出発しましたが、途中で工事による渋滞2箇所に加え、事故でも渋滞が発生しており、松代に到着したのは11時30分を回っていました。

西楽寺

真田信重霊屋(重要文化財)

松代の市街地から南に少し離れたところでした。寺の駐車場がわかりにくかったので、門前の松代地震観測所の駐車場に駐車して撮影しました。

長国寺

真田信之霊屋を拝観するのには予約が必要ということで、10日ほど前に電話で予約をしていきました。近年は御住職が他の寺院と掛け持ちになっておりお留守がちということで、ご親戚の方の案内で拝観しました。

真田信之霊屋

近年、外装の塗りなおしや屋根の葺き替えが行われており、鮮やかな黒色や彩色でした。もとは湿地帯であったようで、孵ったばかりの小さなアマガエルが歩くたびに足元を跳んでいたのも印象に残っています。

表門、霊屋(重要文化財)

旧横田家住宅

松代中心部に残る藩士の屋敷で、現在は長野市が管理しています。ここも近年修理されたようでした。主屋の茅葺屋根の軒端にハチが大量発生しており、少し撮影に支障がありました。

表門、主屋、隠居屋、土蔵2棟(重要文化財)

善光寺

長野県立美術館の東山魁夷館を見て隣の善光寺に行きました。長野びんずるというイベントで賑わっていました。

本堂(国宝)、山門、経蔵(重要文化財)

13日(日)

この日、同行の家族は小布施で遊んで湯田中の宿に行くことになっており、別行動で上田方面の文化財建造物を見て回りました。

春原家住宅(重要文化財)

早朝の訪問でどなたもおられず、内部の見学はできませんでした。

法住寺虚空蔵堂(重要文化財)

山門前の駐車場に車を停めてじっくり拝観しました。駐車場から国道254号に出る際、車の流れがすごく速かったのでかなり危険を感じました。

前山寺

塩田平の文化財建造物群の入口になると思います。法住寺のある旧丸子町から県道65号で直接行くことができます。

三重塔(重要文化財)

中禅寺

前山寺からすぐ西に位置しています。途中のため池(塩野池)のあじさいの群落地で外国人カップルが業者撮影をしていたのには驚きました。

薬師堂(重要文化財)

安楽寺

さすがに国宝建造物だけあってある程度の方が訪れていました。墓地ということもあり立入禁止区域(進入限界)がありますが、北側はある程度緩くして頂いており、撮影に支障はありません。

八角三重塔(国宝)

常楽寺

この日は別所温泉の「岳の幟」が行われていて、近くの別所神社に幟の行列が到着するところでした。石造多宝塔は周囲の倒木で少し撮影しにくかったです。

石造多宝塔(重要文化財)

大法寺

別所温泉から山道を抜けて北へ行った青木村に位置しています。無断での写真撮影は禁止ですが、受付で申し出れば撮影できます。国宝三重塔は山の中腹にあり、正面からの撮影が難しいです。

三重塔(国宝)、観音堂厨子及び須弥壇(重要文化財)

信濃国分寺

この日の午前中、上田祇園祭が行われていたのでそれが終わってからの訪問になりました。

混んではいませんがある程度の参拝者がおられる状態でした。

三重塔(重要文化財)

旧常田館製糸場施設

JR上田駅のすぐ近くです。笠原工業株式会社の社地ですが、無料で見学することができます。

事務所兼住宅、文庫蔵、四階繭倉庫、選繭場、五階鉄筋繭倉庫、三階繭倉庫、五階繭倉庫(重要文化財)

智識寺

上山田温泉の南に位置しています。

大御堂(重要文化財)

水上布奈山神社

戸倉の市街地に位置しています。本殿は覆屋の中ですが、覆屋正面は背丈ほどのところまでシャッターが開けられており、フェンスとグリーンネット越しに撮影することが可能です。

佐野神社

湯田中で宿泊するので近くの佐野神社を訪問してみましたが、重要文化財の本殿の見学入口は施錠されていました。宿泊した旅館の方から管理者の方に連絡してもらいましたが、不在で見学することはできませんでした。

旅館からの散策ツアー(無料)で行った渋温泉

14日(月)

家族の希望で戸隠に行きました。湯田中からだと通常とは逆のコースで行った方が早いので、信濃町から奥社へ行きました。

奥社、九頭竜社

随神門の屋根のひこばえが印象的でした。

以降、中社、火之御子社、宝光社の順にお参りしました。

葛山落合神社

戸隠からの帰路に立ち寄りました。

本殿(重要文化財)

京都に帰るとき、岐阜から滋賀にかけて激しい雨に見舞われ、1時間ほどよけいにかかって帰りました。

東京及び川越(7月24日~25日)

このサイトの交流会で本部に行くついでに撮影したものです。

24日(木)

交流会が午後からだったので午前中に品川経由で原宿周辺の文化財建造物を撮影しました。

代々木競技場

第一体育館、第二体育館(重要文化財)

明治神宮

南制札、神橋、祓舎、南手水舎(重要文化財)

玉垣4棟(重要文化財)

東手水舎、東神門、旧祭器庫、西神門(重要文化財)

外院廻廊4棟(重要文化財)

宿衛舎、南神門、外拝殿(重要文化財)

西制札、宝物殿、北制札(重要文化財)

25日(金)

歌舞伎町のホテルに泊まり、早朝から西武新宿線で正福寺と川越に行きました。四昔ぶりの歌舞伎町は雰囲気が変わったような気がしますが、早朝に帰宅する水商売の女性や、吐瀉物が混ざったような通りの匂いは昔のままでした。その時住んでいた沼袋や新井薬師、体育の授業で通った東伏見などを通ったときも懐かしさを覚えました。

正福寺地蔵堂(国宝)

早朝だからかお墓参りの人以外には会いませんでした。

東照宮

日曜日以外は門が閉まっていますが、周囲の柵が低いのでしっかり撮影することができました。

拝殿及び幣殿、唐門、本殿、瑞垣、石鳥居、随身門(重要文化財)

日枝神社本殿(重要文化財)

瑞垣内ですが差し上げでなくても隙間からの撮影が可能です。

喜多院

東照宮、日枝神社と隣接しています。書院外観の撮影が難しいように思いました。

山門、鐘楼門、慈眼堂、庫裏、書院、客殿(重要文化財)

旧山崎家別邸(重要文化財)

川越市が管理・公開しています。

大沢家住宅(重要文化財)

川越の重伝建地区に位置しています。中央通りの往来が多くて撮影に時間がかかりました。

川越重伝建地区

東武東上線で東京に戻り、2件の文化財建造物を撮影しました。

武家屋敷門(重要文化財)

水準原点掩蓋(重要文化財)

1ケ月に2回の遠出は最近では珍しいと思います。

■ JR奈良駅付近の名建築 野崎順次

奈良市中心部には、文化財指定の寺社建築が立ち並ぶが、現代の名建築も多いのである。特にJR奈良駅付近に集中している。

ホテル日航奈良

設計: アルド・ロッシ(1997年没)

竣工: 1998年

イタリア人国際的建築家ロッシが外壁と内装の一部を設計した。ロッシは竣工の1年前に亡くなったので、遺作になるかもしれない。当初(バブル時代)の大規模再開発計画では、「この地区の色彩は白から黒までの”利休のねずみ色”を基調として素材の色を生かす」とあったが、ロッシはさらさら守る気がなく、くっきりとした色彩の外壁を設計しました。高さ46mで、奈良市内では最も高い建物。

なら100年会館

設計: 磯崎新アトリエ

施工: 大林組

竣工: 1999年

有機的な曲面を持つ異様な外観の大コンサートホール。その概要と建設時に採用されたパンタドーム構法については奈良市ウェブサイトに解説があるが難しい。

「楕円形の平面(長軸138m×短軸42m)及びクロソイド曲面に沿って内側に傾斜する断面形状(高さ24.83m)からなる幾何学的外殻構造は、コンクリート補強鋼板シェルで構成され、その表面は燻し調の瓦タイルで覆われています。」

(奈良市公式ウェブサイト)

「法政大学教授川口衛博士によって考案された特許工法で、アーチとフープ(たが)の相乗効果で安定した構造体となっているドームのフープ作用を一部除去し、ヒンジを介して地組したドームをジャッキ等で完成形状まで押し上げ、最終的に一旦除去しておいたフープ材を取り付けてドーム骨組を完成させる建築法。」

(奈良市公式ウェブサイト)

奈良市保健所・教育総合センター

設計; 日本設計+岩崎建築設計事務所

竣工: 2011年

受賞: SDA(日本サインデザイン)賞

建物上部がせり出していて迫力がある。2~5階は奈良市保健所、6~9階は奈良市教育センターで、最上階9階は「子どもが集い学ぶ場」として科学実験やプラネタリウムなどが体験できるそうだ。

奈良市営第1号コミュニティ住宅

設計: 黒川紀章

竣工: 1989年大和路快速が奈良に着く直前に左手に見えるVの字型平面の巨大なコンクリート集合住宅である。設計者はただものではないと思った。1から6階まではフラットタイプの住宅で外壁は黒いタイル張り、7から14階はメゾネット式(ここでは2階が占有できる集合住宅)で外壁はコンクリート打放しである。波打つ外壁と開口部の規則性と多様性に圧倒される。

DMG森精機奈良商品開発センタ

設計: 隈研吾建築都市設計事務所

竣工: 2022年

立体的な木調アルミ格子を三次元で組んだファサードが特徴的で、いかにも「隈研吾調」である。施主は工作機械メーカーでその切削技術が生かされているという。

■ 菊池神社 田中康平

自宅近くにある文化財を時々調べている。今回は福岡市城南区にある菊池神社が少し気になって訪れてみた。鎌倉後期から南北朝の時代にかけて菊池氏の名前は北部九州の有力武将の争いに宮側(南朝側)と組んだ武将として度々登場する。熊本の菊池を本拠とするが、もとは藤原氏の一族とされる。元寇にも第10代当主菊池武房が馳せ参じて武功を上げたが十分な恩賞を得られなかったともいわれている。建武の中興の際、隠岐を脱出した後醍醐天皇の綸旨をもとに12代当主の菊池武時は博多の櫛田神社の東にあった鎌倉幕府の鎮西探題を襲撃するも失敗(1333年)、この時菊池武時の遺体が葬られたのがこの菊池神社の地とされる。墳墓は江戸時代に整備されたが社殿は明治になって建てられている。

菊池氏はその後(1336年)足利尊氏と博多の多々良浜の戦いで対峙し敗戦、これに勝利した尊氏は一気に京に攻め上り室町幕府を開くに至った。九州ではその後も尊氏の北朝側に対し菊池氏と組んだ後醍醐天皇の皇子懐良親王の南朝側が対峙し、1359年、筑後川を挟んだ筑後川の戦いと称される大戦にいたる。これを制したのは南朝側で、以降暫くの間菊池氏の支える南朝側の征西府が大宰府を掌握し隆盛する。ちなみに西郷隆盛を出した西郷家は菊池一族に属しており明治政府が成立してすぐにこの菊池神社が整備されたり、南朝が正統であるという政府見解が出たりするのもそのあたりの歴史を物語っているようでもあり興味深い。

添付図写真は順に、01:菊池神社の位置(地図)、02・03:菊池神社正面、04:2の鳥居、05:社殿、06-08:武時公墓碑、09:狛犬 10・11:現地説明文

■ 雷電神社 川村由幸

群馬県板倉町にある雷電神社に行ってきました。群馬県とはいえ板倉町は栃木県・茨城県・埼玉県の複雑な県境に隣接しており、私の住まいである千葉県柏市から一般道で60km弱しかありません。

ここに行ってみようと思ったのは、雷電神社に国の重要文化財が一つあるのですが、それが本殿ではなく小さな末社であったからです。

ここの雷電神社は利根川中上流域に点在する雷電神社の総本宮だそうで、拝殿につづく本殿の彫刻もとてもみごとなものでした。

左甚五郎の流れをくむ石原常八という名匠が中心となって製作したもののようです。

彫刻をみて、彩色が鮮やかで、一瞬ここからほど近い埼玉県熊谷市の妻沼聖天山が頭をよぎりました。

妻沼聖天山は石原吟八郎という人が中心となって製作したものだそうで、苗字が同じですから関係があったのかも知れません。

そして重要文化財の八幡宮稲荷神社社殿です。

この社殿の特徴は名前のとおり、一つの社殿に八幡神と稲荷神の二つの神様を一緒に奉っていることです。

二間社造りといい、重要文化財クラスでは日本に七つしかない社殿とのこと。

確かに正面に柱が三本あり、左右に扉がありますから、二つの神様が奉られていると想像できます。

興覚めだったのが、この重要文化財の社殿に近づくと音声が流れるのです。なんと言っていたのかは失念しましたが社殿にいたずらをされないための抑止のような気がしています。

訪問は7/20、関東も梅雨明けし酷暑。車のエアコンが恋しくなり、野木の煉瓦窯に向かいました。

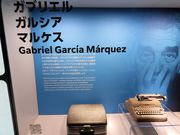

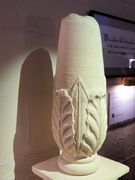

■ 百花繚乱 EXPO2025~寿命半年の記録~ その1 酒井英樹

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとして大阪市此花区夢洲で4月13日に開幕した大阪・関西万博EXPO2025。

10月13日の閉幕後すべてが撤去される予定・・

仕事柄から縁があって会場を訪れること十数回・・その都度撮影してきた映像をJAPAN GEOGRAPHIC

の理念から記録として残してきました。

そこで、今回から158か国と地域が参加したうち、独自または共同出展の海外パビリオンについて紹介していきます。

まずは、エンパワーリングゾーン(Empowering Zone)に属する海外パビリオンを紹介します。

=会場地図=

エンパワーリングゾーン

テーマ「Empowering Lives(いのちに力を与える)」

アイルランド館

テーマ「クリエイティビティが人と人を繋ぐ」

マレーシア館

テーマ「調和の未来を紡ぐ」

モザンビーク(共和国)館

テーマ「広がる地平線」

フィリピン(共和国)館

テーマ「自然、文化、共同体―よりよい未来をともに織りなす」

アメリカ(合衆国)【USA】館

テーマ「共に創出できることを想像しよう」

フランス(共和国)館

テーマ「愛の讃歌」

ベトナム(社会主義共和国)館

テーマ「人々が中心の包括的な社会」

カタール(国)館

テーマ「文化をつなぎ、未来を形作る」

アラブ首長国連邦【UAE】館

テーマ「Earth to Ether」

カナダ館

テーマ「再生(Regeneration)」

ポルトガル(共和国)館

テーマ「青の対話」

コロンビア(共和国)館

テーマ「美の国―Bi no kuni」

スイス(連邦)館

テーマ「生命(ライフ)、地球(プラネット)、人間拡張(オーグ・メンテッド・ヒューマン)」

オーストリア(共和国)館

テーマ「オーストリア:未来を作曲」

ブラジル(連邦共和国)館

テーマ「持続可能性を受け入れ、人生を謳歌する」

クウェート(国)館

テーマ「先見の明かり」

バーレーン(王国)館

テーマ「海をつなぐ―五感で巡る旅」

トルクメニスタン館

テーマ「インスパイアー・ベター・トモロー」

北欧館

北欧5か国の共同パビリオン

アイスランド:テーマ「世界で最も平和で平等な国からのインスピレーション」

スウェーデン(王国):テーマ「スウェーデンと共に、不可能を可能に」

デンマーク(王国):テーマ「デンマークデー」

ノルウェー(王国):テーマ「持続可能な未来を一緒に創る」

フィンランド(共和国):「フィンランド 幸せの日」

マルタ(共和国)館

テーマ「波に乗り、チャンスを掴む」

チェコ(共和国)館

テーマ「人生のための才能と創造性」

■ 災害協力隊隊員 柚原君子

町会の回覧板がまわってきた。いつもだったら「回覧板ですよ!」と声だけかけられて玄関のところに置かれるが、今日は説明があります、と回しに来た方が、そのまま回覧板を抱えて立っていらした。

町会名簿を作り直すので名前・職業を記入のこと。それから老人会のお知らせ。もう一つと出された小紙片は「災害協力隊任命書」なるもので、そこには私の名前が書かれてあった。この任命はできれば拒否しないように協力頂きたい、と口もそえて回覧するようにと言われているのでお伝えします、と隣の方。

「災害協力隊任命書は拒否できないんですね。したらどうなるんでしょうかしらね」

「次のお祭りの神輿を担ぐのに、勇気がいるんじゃないですか」

そうか、それは大変!と私たちは笑い合った。

★

八月の最後の日曜日。町会の役職の方々、消防団の方々、災害協力隊を任命された人々、それから各班の班長さん、総勢五十名編成でわが町会の災害訓練部隊がヘルメットに長靴、軍手のいでたちで集まった。これから避難場所の公園を目指して移動である。

工事現場用の黄色と黒のまだらのロープが一本伸ばされて誘導係が先頭を持って、皆がそれに添う。ゆっくりと歩いていく。公園の入り口に来た。避難訓練ルートでは公園正面から入るようになっているらしい。誘導係が脇の入り口から入っていいものかと思案中。ロープに添って歩いている人々の列が蛇行して止まった。どちらに行くの、と皆が目で聞いている。誘導の腕章をつけた人が

「この図の通り正面から入るのだろう」と言えば、

「どこからでもいいだろう」、と副隊長が言う。

「もめてる、頼りない!命を託せない!」

同じ町会の仲間らしい親しさで、人々が言い合う。無線係が江東区の災害本部から入ってくるはずの無線を聞く(ふりをしている)。

公園の周囲には三箇所のスタンドがあるから、それらが爆発したら黒煙で公園にはいられないだろうな、とちらりと思う。すぐ脇を隅田川が流れている。決壊したときはどうなるのだろう。いろいろ考えながら歩く。

総合訓練会場の公園には区長臨席、消防署、警察署、東京ガス、水道局、電話局、自衛隊が参加。炊き出しボランティアの方々も。会場の周囲に張り巡らされたテントに、近隣の町会の訓練参加者が、一様にロープで誘導されて次々と集まってくる。中には、子供の頃に遊んだ電車ごっこのように町内の人々がロープの中にすっぽりと入って、周りを役員が固めて、みた限りではほのぼのとするような一団もあった。

★

総合訓練は包帯の巻き方やバケツリレーによる消火活動。消火器の使用体験。自衛隊の出動要請とそれを受けて迷彩色に身を包んだ自衛隊員が、押しつぶされた家の中の住人の安否を確認する動作をしながら、瓦礫の上をも走行できるタイヤのバイクで公園内を走りまくった。

避難路確保のため放水車がやってきて道路に水をまく訓練もされた。火災発生。多くの車が激震直後に衝突をして火を噴いてタイヤも燃えるだろう。科学消防車は都内にどのくらいあるのだろうか。家の倒壊・火災で実際の道路はどのくらい歩けるのだろうか、会場の片隅では炊き出しも始まっていたが、それにありつけるまで生きていられかの自信はだんだんに無くなった。

★

日本列島にある活断層はおおよそであるが、2000個所。関東近県においては岩盤の上を堆積層が覆っているので確実数は解らないが、大体わかっているのは13個所から20個所。断層が動く直下型地震と他に関東に起きる地震は

北米プレートの下にフィリピン海プレートがもぐりこむことによっておきる「海溝型の地震」がある。この型の地震は100年から200年に一度発生する可能性が高いとされているが、科学も技術も進んだ今でも地震は予知不能。

★

公園での防災訓練が終わる頃、横に立っていた町内の友人が言った。

「私はね、逃げるところはここじゃなくて、隣のおおきな池って決めているの。うちは年寄りもいるし、どんなに頑張っても遠くに逃げられないから。それで駄目ならあきらめるしかないわね」。

一般的な運・不運は用心・無用心にかかっているところもあるが、広域災害となるとどんな用心をしたらいいのか分からない。身一つでスーパーで買い物中に直下型地震が襲ってきたら、そしてそれが、普段はあまり知らない地域の中だったとしたら。逆に言えば、うちの町会だって、そのような人も含めて避難をしていくことになるのだろう。

出来うるならば、東京の時間を一瞬止めて、わずか三十分でもいいからその場に居合わせた者たちの全員参加型の避難訓練をする必要を思う。

東京都の出した被害想定の中に、自衛隊、警察による初期救助活動は期待できず、住民相互救助活動に頼ることになる、という一文がある。

一握りの個人が防災意識を高めても焼け石に水にも追いつかない東京の過密度と。任命書は受けとったものの、不安でいっぱいなだけの災害協力隊隊員であった。

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中