Monthly Web Magazine Sep. 2025

■蟇股あちこち 65 中山辰夫

千葉県野田市の愛宕神社(県指定)と勝軍地蔵堂及び埼玉県春日部市の地蔵院(県指定)です。何れも彫刻が見ものです。

特に愛宕神社の本殿は、塗装をせずに素木造で彫刻を多用した江戸時代末期の社寺建築の特徴を遺憾なく発揮しています。

北関東地方の同時期の社寺建築の流れを知るうえで重要とされます。

彫刻は、彫刻師・石原常八主信(石原流2代目)の作とされます。石原常八は石原吟八郎の門人とされます。石原常八については後述します。

愛宕神社

千葉県野田市野田725-1

愛宕神社は、延長元年(923)に火伏せの神である山城国の愛宕神社を勧請したと伝えられています。

現在の社殿は文政7年(1824)に再建されました。大型の本殿には壁面全面に彫刻が多く施されています。

■手水舎

拝所と本殿、獅子

■拝所 建立:1838年

■本殿 県指定 建立:1824年 三間四方で約5.4m四方 入母屋造 銅瓦葺 二軒繁垂木 向拝付 切石積の基壇上に建つ 装飾彫刻を多用

■千鳥破風付の凝った屋根 懸魚は「鶴」

■唐破風周辺 兎ノ毛通しには「飛龍」 虹梁は龍と亀 向拝中備は「子引き龍」

![]()

![]()

■本殿正面

□正面向拝周辺 木鼻は獅子 手挟は牡丹 海老虹梁には梅の花

□本殿正面身舎の彫刻

![]()

□縁下組物の彫刻

□軒廻り周辺 水鳥・花鳥・松

![]()

![]()

□羽目板 タヂカラオ・アメノウズメ

□脇障子 孔雀・唐獅子

2

□腰縁の羽目板周辺 書を見る唐子・囲碁をする唐子・琴を弾く夫人と唐子 持ち送り龍

□縁下組物の彫刻

■本殿背面の彫刻

□軒廻り 蒲公英・鳥、鴛鴦(おしどり)、花鳥

![]()

![]()

□羽目板 沙竭羅竜王?・弾琴の弁天?・神功皇后

□脇障子 「雲と滝中の鷲」?・獅子の子おとし?

□腰羽目 鶏に餌をやる唐子・闘鶏を見る唐子・軍鶏を篭に追いやる唐子

□縁下組物の彫刻

■■■参 考

日光東照宮などの巨大建築物は、造営もさることながら、維持・修繕も大変です。そこで、補修担当の大工集団が集まって住むことになりました。

妻沼の聖天堂が造営されてより、一般の社寺にも彫刻が広まり、その波に乗って活躍したのが高松又八や花輪の彫刻師たちでした。

幕府御用勤・公儀彫刻師一家の高松又八が群馬県の花輪村(現みどり市)出身だったこともあり、花輪近郊に彫刻師の集団が住みつくようになりました。

当時、日光東照宮と足尾銅山、さらに利根川を利用して江戸に向かう「銅山(あかがね)街道」があり、花輪はこの街道筋にあったことから、職人は日光と江戸両方の神社仏閣の新造・修繕ができました。

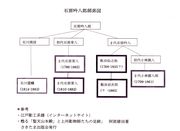

高松又八の門人から数々の名門一家が枝分かれしました。石原常八や関口文治郎、前原藤次郎、深澤軍八などは直系の弟子でした。

■■花輪の傍の【黒川郷】には石原吟八郎を祖とするグループが、「上田沢村」には関口文次郎を祖とするグループができました。、

彼らが手掛けた歓喜院聖天堂造営時に彫刻を学んだ彫刻師は、その後江戸に新たな流派をおこしました。

その結果として北関東を中心に多くの作品が残りました。

系図(引用)

■■石原吟八郎 上州花輪村出身の彫物大工棟梁。日光東照宮の改修、妻沼歓喜院聖天堂の再建に携わりました。

しかし聖天堂拝殿造営中に、病にかかり亡くなり、門人の関口文治郎が跡を継いで完成させました。

作品例

■歓喜院聖天堂(国宝・熊谷市)は享保20年(1735)から安永8年(1779)にかけて建設されました。、

林兵庫正清を総棟梁に、石原吟八郎が彫刻棟梁を担いました。

日光東照宮の創建から百年余り後に、棟梁の統率の下、東照宮の修復にも参加した職人たちによって優れた技術がつぎ込まれた江戸後期装飾建築の代表例です。歓喜院聖天堂建立に参加し、研修に励んだ彫刻師達が軍団を作り、北関東各地の社寺の装飾に関わりました。

■■石原常八の作品例

初代から二代、三代と幕末まで続き、東京都八王子市高尾山の薬王院、埼玉県小川町八宮神社、群馬県板倉町雷電神社等各地に多くの作品を残している。

■高雄山飯綱権現堂 東京都八王子市 享保14(1729年)建立 宝暦3(1753年)拝殿・幣殿再建 文化2年(1805年)大改修

■八宮(やみや)神社 埼玉県小川町 本殿は天保4(1833年)の建築 妻沼歓喜院聖天堂の造営に関わった林氏・石原氏の系譜をひく彫刻

■雷電神社 群馬県邑楽郡板倉町 雷電神社の総本山 拝殿・本殿に色鮮やかな彫刻 県指定 天保8年(1835年)庶民の力で完成

勝軍地蔵堂

愛宕神社の背後に建つお堂で、奥宮のように鎮座しています。

勝軍地蔵尊堂は愛宕権現の本地仏である勝軍地蔵を祀ります。

堂宇

破風の周辺

木鼻 獅子

虹梁と手挟

身舎の四面にみられる蟇股

扁額 木目や周りの彫刻

地蔵堂の彫刻は石原常八主信のものでなく、後藤家の彫刻とされます。特に木鼻の獅子が後藤系の意匠とされますが定かでないです。

後藤家の初代・後藤重右衛門正綱は、石原吟八郎の下で妻沼聖天堂に携わったとされます。

花蔵院

埼玉県春日部市西金野井339-5

真言宗豊山派の寺院です。永禄年間(1558年~70年)に開山されました。

かっては江戸川の畔に位置していましたが、治水工事のため、1915年と1952年の二回移転しています。

四脚門は県の文化財に指定されています。彫刻がいいです。

■本堂

■四脚門 県指定 建立:江戸時代中期 多くの装飾や彫刻をもち、彩色の痕跡が残っています。

平成19年から21年にかけて半解体修理が行われました。

■正面と背面

■正面側の細部

![]()

□戸部の細部 蟇股・彫刻・

![]()

■左側側面

![]()

![]()

■背面側

■右側側面

![]()

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中