北海道 様似町

アポイ岳

北海道 様似町

アポイ岳 Mt.Apoi,Samani Town,Hokkaido

Monthly Web Magazine Sep. 2025

■日高国立公園 瀧山幸伸

2024年に国立公園になった当地域は、交通不便であり、襟裳岬以外は庶民向けの観光地もないため、美しい自然はもちろんのこと、貴重な史跡もよく残されている。

観光地以外に一歩踏み出すことは、遭難者が多い地域であり、昨今のヒグマ騒動もあり、ダニも多いため、ストイックな山行目的以外の人にはおすすめできない。

それでもなお、準備周到のうえ自然の驚異に触れるため少しだけ山中に踏み込んでみたい人には、以下のような目的地がいいかもしれない。

北海道 様似町

アポイ岳 北海道 様似町

アポイ岳 Mt.Apoi,Samani Town,Hokkaido |

|

海と山の圧倒的な景観美と日本列島の成り立ちを知るうえで重要な ”かんらん岩” の山で、貴重な動植物が楽しめる。海岸から山頂まで直登するのでかなり疲れるが非常におすすめ。

北海道様似町 様似海岸 Coast,Samani Town,Hokkaido |

|

独特な溶岩地形や褶曲地形が面白い。様似山道(史跡)は江戸幕府がロシアの脅威に備えるため、1799年に拓いた道路。全線踏破は難儀だ。

襟裳岬 襟裳岬Erimo misaki |

|

有名な観光地。沖合のアザラシがかわいい。感動するには超望遠レンズが必要。くれぐれも船をチャーターなどしてアザラシの群れを追い払わないように気を付けよう。

北海道えりも町 豊似湖 北海道えりも町 豊似湖Toyoniko,,Erimo Town,Hokkaido |

|

こちらには猿留山道(史跡)が残っている。伊能忠敬や松浦武四郎も通った道。ヒグマもダニも怖くない人にはぜひチャレンジいただきたい。豊似湖は北海道三大秘境湖の一つで、いつ訪問しても怖い。怖い理由は、ヒグマはもちろんだが、ここでは人の活動に関連する騒音がほぼ無く、そのことが非日常の恐怖感をもたらす。アオバトやフクロウの幽霊のような鳴き声、高木に隠れて人間を見ている猛禽類らしきもののけの気配がひしひしと感じられる。湖水は氷河地形のモレーンと呼ばれるもので、不気味に深く青い。空からはハート形に見えるとのことで、紅葉時にはヘリコプターツアーがあるらしいが、神聖な場所で騒音をまき散らすのはいかがなものか。そのような人はこの湖に近寄らないでほしいと森のカムイが警告しているようだ。

■乙訓古墳群 大野木康夫

文化財のうち、「史跡名勝天然記念物」、特に史跡と天然記念物の撮影はあまりしてきませんでしたが、最近は意識して撮影するようにしています。

8月末に京都府の乙訓古墳群を撮影しました。

乙訓古墳群は、京都府の桂川右岸の「乙訓地域」に点在する古墳群です。旧乙訓郡は大山崎町、長岡京市、向日市と京都市の旧久世村(南区)、久我村、羽束師村、淀町(伏見区)、大江村、大原野村(西京区)ですが、古墳が分布するのは大山崎町、長岡京市、向日市、旧大原野村と、旧葛野郡である松尾村(京都市西京区)なので、「乙訓地域」となります。

史跡に指定された古墳は13基です。

天皇の杜古墳(京都市西京区御陵)

戦前に史跡に指定されています。平成初頭、ここが古墳公園として整備されたときの担当者は友人でした。

芝古墳(京都市西京区大原野石見町)

最近になって古墳公園として整備されました。

寺戸大塚古墳(向日市寺戸町芝山)

竹林の中、「竹林の道」沿いにあります。

五塚原古墳(向日市寺戸町芝山)

向日市役所の北側にありますが、寺戸町芝山の飛地になっています。数年前の台風被害の復興が遅れており立ち入り禁止です。

元稲荷古墳(向日市向日町北山)

向日神社の北隣、勝山公園にあります。

南条古墳(向日市物集女町南条)

昌運寺墓地の中にあります。

物集女車塚古墳(向日市物集女町南条)

交通量の多い府道67号に面しています。

長法寺南原古墳(長岡京市長法寺南原)

乙訓古墳群最古の古墳ですが、私有地の竹林の中にあり、立ち入り禁止です。乙訓地域の竹林はタケノコ畑なので立ち入り禁止となっていることが多いです。

恵解山古墳(長岡京市勝竜寺)

古墳公園として整備されていますが、後円部は墓地として管理されており、立ち入り禁止です。

井ノ内車塚古墳(長岡京市井ノ内向井芝)

善峰道の沿道にある小さな前方後円墳です。

井ノ内稲荷塚古墳(長岡京市井ノ内小西)

おかき・あられで有名な小倉山荘の北にあります。京都西山高校第2グラウンドの隣です。

今里大塚古墳(長岡京市天神5丁目)

長岡天満宮の北の住宅地の中にあります。

鳥居前古墳(大山崎町円明寺鳥居前)

天王山北麓、小倉神社の北にあります。

竹やぶの中にある古墳は大方立ち入り禁止になっており竹やぶを撮影するにとどまっています。

これで、久津川古墳群、宇治古墳群、綴喜古墳群と、山城地域の史跡指定古墳群はすべて撮影しました…と言いたいところですが、小学校の中庭で校舎に囲まれている久世小学校古墳(久津川古墳群)がまだ撮影できていませんでした。

■伊賀上野 野崎順次

2025年8月30日(土)に日帰りで伊賀上野へ行った。まず見たかったのは、上野盆地の西端にある摩崖仏である。幸い交通の便が奇跡的によかった。バス停から近いし、そのバスが1日に4便しかないにもかかわらず、着いてから1時間後に帰りのバスが来ることが分かった。その後は、文化財建造物が集中している上野市駅あたりをぶらつくことにしている。猛暑の折から、エアコンのある場所から離れたくない。

摩崖仏は成和西小学校の裏にある。今時珍しい柵のない小学校で、そのプールの横から約30mとの案内板があった。ところが、夏草に覆われて道が分からない。10mくらい藪漕ぎをして道を見つけた。昔の街道らしいが荒れている。倒木の下を四つん這いでくぐって摩崖仏にたどり着いた。

県文 岩根三尊摩崖仏 鎌倉時代 徳治元年(1306)

完存した摩崖仏で、釈迦・阿弥陀・地蔵の三体の像が厚肉彫りされ、その横に五輪塔が薄肉彫りされている。成程、秀作である。

結局、摩崖仏を見ただけで汗だくになった。上野市駅の少し手前の崇広堂前でバスを降りた。目の前にコンビニがあり、さっそくビールを飲む。すぐ南に伊賀鉄道の踏切があり、その向こうに旧警察署の擬洋風建築が見える。

国登文 北泉家住宅主屋(旧上野警察署庁舎) 明治21年(1888)

バス道に戻る。文化財建造物が三件並んでいる。

国史跡 旧崇広堂

文政4年の創建、藩士の子弟教育のため10代藩主の藤堂高兌により、津の藩校・有造館の支校として建てられたもの。明治4年まで藩校として使用されていた。質素な座敷や台所がよい。有名なのは講堂。庭園の滝の石組は注目に値すると思った。

コンビニに戻り、涼んでから缶ビールを飲む。朝から飲んだ非アルコール飲料は大和路快速で飲んだお茶250MLだけ。

県文 旧三重県第三中学校校舎付校門 明治33年(1900)

擬洋風建築で現役とか。校門の内側に大きなネットがあって撮影しづらい。ちなみに作家の横光利一の母校である(明治44年入学大正5年卒)。

市文 旧上野市庁舎 昭和39年(1964)竣工 令和7年(2025)7月再生オープン

この町に着いた時から気になっていた打ち放しコンクリートの庁舎である。あのル・コルビュジエに師事した坂倉準三の代表的なモダニズム建築として高く評価されている。解体の危機を乗り越えて、「旧上野市庁舎

SAKAKURA

BASE」として再生され、2025年7月には観光案内所、物産販売所、カフェ、宿泊施設がオープンした。また2026年4月には新図書館がオープンする。偶然とはいえ、撮影には理想的なタイミングだったが、建築ディテールについては勉強不足だった。

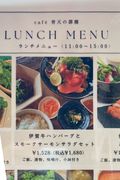

汗だくのカメラマンベストとTシャツを着替えてから、駅前のビルのカフェで遅い昼食を食べた。小さいけど、伊賀牛ハンバーグうまい。スモークサーモンは普通。生ビールも飲んだが、本日、ビールを飲むのは4回目かな。

千葉県野田市の愛宕神社(県指定)と勝軍地蔵堂及び埼玉県春日部市の地蔵院(県指定)です。何れも彫刻が見ものです。

特に愛宕神社の本殿は、塗装をせずに素木造で彫刻を多用した江戸時代末期の社寺建築の特徴を遺憾なく発揮しています。

北関東地方の同時期の社寺建築の流れを知るうえで重要とされます。

彫刻は、彫刻師・石原常八主信(石原流2代目)の作とされます。石原常八は石原吟八郎の門人とされます。石原常八については後述します。

■近くにある古代の窯跡を見に行く 田中康平

福岡の街のまわりの史跡や遺跡をみていると、歴史で有名な西暦663年の白村江の新羅・唐連合軍に対する敗戦にからまる痕跡があちこちに残っていて、相当な大事件だったことがよく伝わってくるような気がしている。九州に攻め込まれるかもしれないとの恐れから指揮する中大兄皇子(後の天智天皇)は守りを固めるべく、大宰府防衛を想定した巨大な土塁の水城を作ったり大野城・基肄城等の大規模な古代山城を次々に作ったりするとともに近江大津宮に遷都し防人制度を創設してこの地に多くの防人が派遣されたりもしている、これは知られた歴史的事実といえるだろう。

当時大宰府周辺には建造物が次々に作られ組織も拡大しそれを支える工房も整備されていったようで、牛頸須恵器窯跡として大宰府近くに残る窯跡はこの時期を通じ規模の大きな窯跡群に拡張補強されていったと思われる。窯跡はいくつも発掘されているが多くは埋め戻されているようで見やすい形で保存されているのは梅頭窯跡くらいのように思える。白村江事件のあった7世紀後半より、小まわりのきく形式の窯を数多く設ける形に変わっていっているとか、瓦を焼く窯をウトグチ瓦窯跡として現在残る窯に集約して生産効率を上げたと思われることなど一大建築ラッシュに対応する窯跡の変化があるようなのも興味深い。

ウトグチ瓦窯跡と梅頭窯跡は自宅から近いのもあり見に行ってみた。瓦窯跡のほうは管理人もいてよく保存され見やすい。古代瓦の作り方の再現展示もある、量産を意識しているようでいちいち感心する。

梅頭遺跡のほうは人はおらず保護カバー越し見れる形だ、窯の形式はウトグチ瓦窯跡と似た10mクラスの比較的大型の登り窯となっている。斜面を利用する形式のため作りやすい場所は限られ適地にまとめて作る窯跡群の形となっていったのかとも想像される。当時と変わらぬであろう雲の流れを見 日の輝きを受け 当時の活況に思いをめぐらす、こんな時を過ごすのも何だか楽しい。

添付図は順に 01、02:牛窪須恵器窯跡の位置と窯跡群地図(史跡牛頸須恵器遺跡窯跡パンフレットによる)03-08:ウトグチ瓦窯跡 09-11:梅頭窯跡 12:牛窪須恵器窯跡出土品ー和銅六年へら書き須恵器(大野城心のふるさと館展示)

■ 石原常八主信(二代石原常八) 川村由幸

7月のJG交流会で中山さんが千葉県野田市の愛宕神社を訪問したとお話になっていました。

神社の装飾彫刻を目的にされての訪問だろうと思い、私も直前に群馬県板倉町の雷電神社を訪問したとお話しするとその系統ですとのお答えでした。

話はそれで終わりましたので、私には今一つピンと来ないことで気になっておりました。

それで、8月の半ばに愛宕神社を再訪しました。

神社の本殿はほとんど塀、又は覆屋で囲まれており、撮影は思うに任せません。

愛宕神社は県指定文化財ですが、今回の訪問で改めて本殿を飾る彫刻のみごとさに気づかされました。

そして、製作した彫刻師を調べてみると、石原常八主信で江戸時代の名人といわれた著名な彫刻師でした。

しかも、この愛宕神社はその人の最高傑作と言われている作品群でした。

ここで、中山さんが滋賀県から上京して、ここを訪ねられた理由が解った気がしました。

更に調べてゆくと、7月に訪問した雷電神社の装飾彫刻も同じ作者でした。

雷電神社も本殿は県指定文化財です。こちらは鮮やかな彩色が施されていて、愛宕神社との比較は容易ではありませんがみごとな彫刻であることに間違いはありません。さらに驚くことがあったのです。私の住まいの至近、私が初詣にゆく花野井香取神社の装飾彫刻の作者も石原常八主信であったのです。当然、早速撮影に向かいました。

ところが、装飾彫刻のある本殿は完全に覆屋で囲われており、まともな撮影が出来ない状態でした。

調べてみると、平成10年にこれら装飾彫刻が盗難に遭っていました。現在は一部のみが残されている状況でした。

厳重な覆屋の理由はこの盗難なのでしょう。とても残念な気持ちになりました。

交流会での中山さんの一言から、いろいろなことを知ることができました。ちょっと不思議を感じるほどです。

そして、江戸時代のこうした文化財が県指定レベルなのか、もちろん妻沼聖天山のように国宝である例もありますから、決めつける訳にはいきませんが、もう少し高く評価されても良いような気持ちになりました。

さらに、名もない小さな寺社でもみごとな装飾彫刻を持った建造物がありそうです。なんの文化財指定も持たないこのような寺社は劣化、老朽化による修繕や再建も困難となるのではないでしょうか。今の内にデジタル素材として残しておく価値がありそうです。

■「熊との遭遇」 柚原君子

日本人でありながらアメリカシアトルに居住する私の同級生の友人Dちゃが1年に1回は帰国する。共に77才。姿形はまさしく皺の多いばあちゃん達だが、迷うことなく学生時代同様に“ちゃん”付けで呼び合い、互いに良く笑い、凸と凹の部分が妙に合うのか、60年の友人関係中に喧嘩は一度も無い。

彼女は結婚する時まで働いていた日本企業から年金が出ているようで、その年金を日本の郵便局に貯めているようで、それを使う為に帰国する(笑)。私もまあまあ年金は遊びに使えるので2人は金に糸目をつけずに、死んだら見ることが出来ない、死んだら食べることが出来ないと言いつつ、彼女の帰国時におおむね一週間くらいの旅をする。互いにたいした出自ではないので「これとこれなら、こっちの方が安いよね」と言い合いながら旅は続く。そしておごったりおごられたりもしない。長く続く友人関係での秘訣でもあると思う。

行き先は彼女が決める。去年は京都だったが、人混みの多さに辟易したので今年は北海道に決定したそうだ。大体のことは彼女がネットで検索して押さえて旅程を立てていく。どうしても駄目なときは私が出動。今年の1月からシアトル→東京間をラインでホテルの準備や日程などのやりとりを開始していた。北海道熊出没のニュースが多くなったのは旅の日程が決定して、ホテルを押さえて大体のことが決定した頃だった。

★

「北海道旅行をするの」というと必ず人は言う。喰われないようにね、1人行動しないようにね、森の近くにいかないようにね。羅臼岳で不幸にも熊の人食いがあったばかりで、皆さんは、まあ、そんな危険なところに行くのね気をつけてね。と一様に注意をくださった。特に私など写真を撮りたさにいつの旅の団体でも遅れて1人行動になってしまうことが多い。家族からもガイドさんから絶対に離れてはダメヨ、と出発まで何度も言われた。

★

旭川から網走に鉄道移動して、その後知床斜里町に泊まった。バスツアーの予約がいれてあったので確認の為に案内所に行った。

「明日の知床峠は入山禁止と行政指導がでていますので知床峠の観光はありません」

「熊が出るのですか?」

「はい、熊の親子二組が峠の広場に居座って居て、子熊が知床峠と書いた石標にしがみついたりして遊んでいるそうで、8月22日から閉鎖しています」。

明日のためにもらったツアー道順の「知床峠」には大きな赤い×が書かれていた。残念だけれども仕方が無い。

その夜の知床斜里町のホテルは夕食事なしだったので外へ出た。フロントで近所の飲食店に丸を付けてもらった地図を手に、お寿司屋さんを目標にした。ホテルは駅の目の前なので明るかったが信号1つ向こうに行くと暗い。街灯がない。更にその先は真っ暗である。駅から5分でもう真っ暗。お寿司屋さんは更にその奥の2本も路をまたぐ。すべての暗闇から熊が出てきそうで、暗闇の方角の寿司屋さんを目指して歩く勇気は出なかった。ホテル近くの19時半にはもう閉店という焼きそば屋に滑り込んだ。帰りも暗い道。友だちと肩を寄せ合うようにして闇と熊を背中の気配にしてホテルに帰った。

★

ところが出会ったのである。

翌日のバスツアーで知床の街道を観光バスで走っているときに、バスが急ブレーキで止まった……熊がいる!2頭の子熊を連れた母熊が反対車線であるが、私達のバスの方向に歩いてきている。バスの中ではアアッ~オオ―ッツと短い声が出たがそのあとは全員がシーンと静まりかえった。熊がバスの真横に歩を進めバスの後方に堂々と一歩一歩重い足運びですれ違っていった。子熊は車道と草道との敷石を越えたり降りたしながら、母熊よりは軽い足運びで母熊の後を当然のように歩いて行った。畏れもしなければキョロキョロもしなければ走りもしなければ、ごくごく普通に歩いて行った。親熊は人も車も騒音も畏れぬような堂々とした足取りであった。

★

どうして熊が人里近くに降りてくるようになったのか。

一節によると、山の中の奥深く安全な良いところは熊のボス達、古株たちの居場所で、その下が中堅処の熊の居場所で、そして子連れの若い親子熊は森の浅いところに居るらしい。子連れ熊が人里に降りてくる理由は、また一節によると、雄熊は雌熊の連れている子熊を殺して、母熊の発情を促して自身の子孫を残す習性があるから、子連れ熊はそれを避ける行動をする為、人里近くにいる可能性がある。また一節によると山と農耕地は近距離にあるので、熊だけではなく、イノシシや鹿、猿などに荒らされるのを護るために、鳴子をさげたり時には空砲を撃ったり、ネットで鳥の害を防いだり、時には罠を仕掛けたり、また犬などを放し飼いにしたりして農作物を昔は必死に守ったが、今ではそれがなく、ここまでは人間の領域という意思表示が熊のみならず他の野生動物にも、曖昧かまたは全く無くなってしまったこと、などがあるという。

★

人を美味しいものと思う熊は昔からいて、吉村昭の小説「羆」は羆人食い事件で実際にあったこと。読み進むごとに背中が凍る程寒くなる。

肉の味を覚えた母熊からは肉の味が美味との遺伝子をもらって子熊が生まれてくることも現在では解っているそうだ。また人を畏れない母熊からは人を畏れない遺伝子をもらった子熊が生まれてくるということも。そしてその遺伝子は3年ほどで完全に脳の中に根付くということも。

だから、遺伝子を継がせないように人肉の味を覚えた熊を絶対に駆除しなければならない。人間をのぞけば食物連鎖で自然界は成り立っているところがあるが、では熊は何に食べられるかというとトラである。トラと熊は互角のところがあって絶対天敵ではないがどちらにしてもトラは日本には居ないから日本の熊の天敵は無しである。駆除がどうのこうのといっても人の味を覚えて人を怖がらない遺伝子を持つ熊が増えれば人としては駆除はやむを得ないと思える。が、しかし、そうはいっても私は熊に国道で出会って嬉しかったという気持ちが今も少しある。一般的に頭数が増えたから殺すべき、春に駆除をしなかったからいけないと言うだけでよいのだろうかと、疑問に思う。

人側の責任はないのか。乗用車から餌を投げていないか、熊の森と人の住まいの近いところでは、犬を鎖で繋ぐのではなく放し飼いにして、熊に吼えて熊を山に返すべきではないか(飼い犬が法的に繋がれなければならず、繋がれていれば逃げられず、熊はそれを学習して、繋がれ犬は幾匹も食されている現実がある)。

熊が国道を歩く!熊は国道など決して好きではないと思う。でも国道を歩かなければならない山のブナの実の不足だけでは表せない熊のいろいろな一節を考慮した上でも、地球上に同じ生きる生物としてなるべく共存をしたい気持ちは、熊に出会って一層思えるようになった。牛の肉や豚の肉にお世話になっている身としては恐縮ではあるが、でもでも、奪わなくても良い命は1つでも残したい。バスの窓越しに撮れた写真を拡大してみると、熊の目は私には悲しそうにしか見えない。

■ 酒井英樹

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中