■蟇股あちこち 66 中山辰夫

岡山県の金山寺、本山寺、本蓮寺です

金山寺は天平勝宝元(749年)に創建して以来、連綿と受け継がれた古刹です。しかし2012年に国重文の本堂を焼失。再建に向けて努力されています。

本山寺は岡山県美咲町にある天台宗の寺院。本堂・三重塔が国重文です。江戸時代、津山藩主の森・松平家の祈願所として崇敬を受けてきました。

本蓮寺は海に映える三重塔が見事な佇まいで、本堂・中門・番神堂は国重文、他に県指定も多く、江戸時代には「朝鮮通信使」の宿館に利用されました。

金山寺

岡山県岡山市北区金山寺481

金山寺は、奈良時代の749年に孝謙天皇の勅願により報恩大師により開かれた天台宗の古刹です。

岡山県下では最高の格式と歴史を誇る寺院とされます。

平安時代には、臨済宗を開いた栄西禅師が住職を務め、戦国時代は宇喜多直家公の寄進で、本堂、護摩堂が寄進されました。

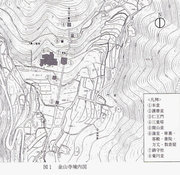

現在の境内は、山の谷間に直面する場所に造られ、山の傾斜を幾段かに整地して建造物を建てています。

一番下に仁王門、本堂・庫裏・客殿のある中腹部までを直線の石階段で結びます。石段途中に護摩堂が、最上部に三重塔が建てられています。

本堂(国重文)は、2012(平成24年)に火災で焼失しました。現在細々と再建に向けた動きが継続されています。

■仁王門 建立:1645 三間一戸の楼門 入母屋造 本瓦葺 両脇間に金剛力士像を安置。 池田光政が寄進 大工:牧村原エ門

■護摩堂 岡山県指定 建立:1575 桁行三間 梁間三間半 一重 入母屋造 本瓦葺 向拝一間 正面半間通りに濡縁その後改造多いとされます

□向拝

□蟇股 正面・背面・

![]()

□護摩堂内部

■本堂

□本堂 焼失前 2012年に燃焼

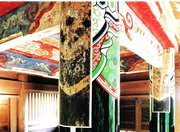

天正年間(1573~1592)の建立とされ、宇喜多直家が再建。

細部の彫刻や内部の彩色に桃山時代の特徴を示す寺院建築として、重要文化財に指定されていました。

□本堂 現在

仮本堂 仁王門の仁王像が安置されています。本堂再建に向けて地道な運動が行われています。

■三重塔 岡山県指定 建立: 桁行三間 梁間三間 三重塔婆 本瓦葺 南面

□蟇股

初重各方面中央間に蟇股を置き、輪郭の中に彫刻を施しています。題材は正面が獅子と牡丹、東側が雲に龍、西側は波に月、北側は欠損

上手く写せていません

庫裏・書院・客殿・方丈などへ向かいます。

■御成門

□細部

![]()

■客殿玄関 客殿は岡山藩池田家で唯一残る美しい建物とされます

参考

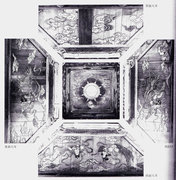

三重塔内部

本山寺(ほんざんじ)

岡山県久米郡美咲町定宗403

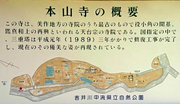

本山寺は天台宗の寺院です。役小角の開基とされ、鑑真上人が再興されたとされます。寺伝では大宝元年(701年)頼観上人の開基とされます。

当社は金毘羅山頂にあったのを、天永元年(1110年)に現在地に移ったとされます。当時は120坊を数えたとも言われます。

津軽藩藩主は森家(1603~97年)の次が松平家(1698~1871年)です。森家の時代に藩の祈願所となり、藩内天台宗の触れ頭とされた。

案内

■仁王門 県指定 建立;貞観3年(1686年) 三間一戸 八脚門 入母屋造 仁王像

![]()

![]()

■長屋 県指定 建立:弘化2年(1845年) 桁行九間 梁間二間 一重 入母屋造 桟瓦葺 津山藩主松平斉民が建立 霊廟の番士の待機場所

□長屋埋門と蟇股 蟇股は森家の家紋 森家は松平家の前の藩主

□客殿の中門 松平家の家紋

■客殿 再建:弘化2年(1845年) 石州瓦で葺かれています

□客殿にある森家の家紋

![]()

■霊廟の唐門 金色の金具と葵の紋を門扉に付けています。平入の唐門、板塀が付属する

□蟇股

![]()

![]()

■霊廟 県指定 建立:承応元年(1652年) 宝形造の本殿と拝殿を中殿で繋いだ権現造

津山城主森長継が徳川家への忠誠を表明するために建立。

□細部

■聖天堂(歓喜天を祀る)

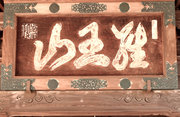

■山王堂 建立:享保18年(1733年) 蟇股には鯉の彫刻

![]()

■本堂 国重文 再建:観応5年(1350年) 桁行五間 梁間五間 一重 向拝一間 向唐破風造 寄棟造 瓦葺

□破風

□正面細部

□正面蟇股・木鼻・持ち送り

□蟇股

■鐘楼 蟇股が配されています

■常行堂 県指定 建立:永正16年(1519年)

□蟇股が四辺に配されています

■三重塔 国重文 建立:承応元年(1652年) 初層約4.85m 総高約26.5m 四方の平面 県内最大規模 三間三重塔婆、こけら葺

□力士 初層尾垂木の上に力士が乗り軒を支えています

本連寺

岡山県瀬戸内市牛窓町3194

創建は正平2年(1347年)、大覚大僧正が法華堂(本堂)を建立。法華宗本門派

牛窓は古来より風待ち・潮待ちの港として栄えました。江戸時代には朝鮮通信使が寄港し、当寺に滞在し、岡山藩の饗応を受けました。

本堂、番神堂、中門雅国重文の指定を受けています。「朝鮮通信使遺跡」として史跡に指定されています。

■山門 県指定 建立:18世紀頃 四脚門 袖壁付(真壁造)

■本坊

■中門 国重文

中門を過ぎると、本堂、祖師堂、三重塔、番神堂が並ぶ歴史ある境内に出ます。

■本堂 国重文 再建:明応元年(1492年) 桁行五間 梁間五間 向拝付 寄棟造 本瓦葺

均整の取れた外観、 大棟・隅棟の曲線、白漆喰の小壁、軒周りに室町調の端正な美しさ

■三重塔 県指定

□初層に配置の蟇股と蓑束

■鐘楼

■祖師堂 県指定

向拝周辺

□正面 蟇股と木鼻

□手挟

□外陣

□蟇股 (側面・正面側)

番神堂は江戸時代に建てられた覆屋の中に祀られています 覆屋の中に三棟が並立 細部手法がすぐれています。

■番神堂 国重文 西祠 中祠 東祠

法華経を守護する三十番神を祀った神堂で、覆屋の中に、東より東祠(とうし)、中祠(ちゅうし)、西祠(さいし)の3棟の建物が並んでいます。

建築年代は建立銘より西祠は明応9年(1500)、他も室町時代後期とされています。

■西祠と東祠は一間社で、流造、柿葺、軒は一軒繁垂木となっています。中祠は一間社で、入母屋造、柿葺、向拝付、軒は二軒繁垂木となっています。

□西祀・東祀 蟇股

中祠の細部 中祀は向拝付

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中