General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility Food

Food

和歌山県岩出市 根来寺

Negoroji,Iwade City,Wakayama

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

||

Food Food |

岩出市根来2286 根来寺大師堂 重文 近世以前/寺院 室町後期 明徳2(1491) 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、本瓦葺 厨子及び須弥壇 19410508

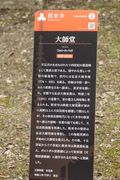

岩出市根来2286 根来寺 大伝法堂 重文 近世以前/寺院 江戸後期 文政10(1827) 桁行三間、梁間二間、一重もこし付、入母屋造、向拝三間、本瓦葺 "棟札2枚 上棟棟札(文政七年)、造立棟札(年紀なし)

板札4枚 開眼供養札(文政一〇年)、本尊修補記札(文政一〇年)、造立金総入方札(文政一一年)、造立金総出方札(文政一一年)" 20190930

岩出市根来2286 根来寺 光明真言殿 重文 近世以前/寺院 江戸後期 文化元(1804) 桁行五間、梁間四間、一重、入母屋造、向拝一間、向唐破風造、北面張出附属、桁行五間、梁間二間、入母屋造、本瓦葺、閼伽棚を含む 20190930

岩出市根来2286 根来寺 大門 重文 近世以前/寺院 江戸末期 嘉永3(1850) 五間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺 20190930

岩出市根来2286 根来寺 不動堂 重文 近世以前/寺院 江戸中期 延宝5(1677)頃 八角円堂、一重、本瓦葺 厨子1基 正面一間、側面一間、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付、こけら葺 20190930

岩出市根来2286 根来寺 行者堂 重文 近世以前/寺院 江戸後期 江戸後期 桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、本瓦葺 20190930

岩出市根来2286 根来寺 聖天堂 重文 近世以前/寺院 江戸後期 江戸後期 正面三間、側面二間、一重、宝形造、東面、西面及び北面軒下張出付属、檜皮葺 板札4枚 享保二一年、安永五年、文化五年、文化五年 20190930

岩出市根来2347 旧和歌山県会議事堂 重文 近代/官公庁舎 明治 明治31(1898) 木造、建築面積1,239.16㎡、二階建、一部平屋建、桟瓦葺、北面車寄付、本瓦葺 "棟札1枚:明治三〇年一一月

弊串2本:昭和一六年三月、昭和三六年一二月" 20170731

Dec.8,2025 瀧山幸伸 source movie

Nov.28,2023 瀧山幸伸

もみじ谷

光明真言殿、行者堂、聖天堂、奥書院北および西庭園付近

鐘楼門

奥の院

大師堂、多宝塔、大伝法堂

不動堂付近

菩提院付近

大門

May 15, 2022 野崎順次 source movie

和歌山県岩出市根来2286

新義真言宗 総本山

一乗山 大伝法院 根来寺

国史跡 根来寺境内

パンフレットと現地説明板

本坊を奥へ、奥書院へ

名勝指定の根来寺庭園は奥書院の北、西および南に面する庭園と、聖天堂南面の聖天池とよりなる。

国名勝 奥書院南庭園 江戸後期 枯山水

奥書院の南庭は東南隅に立石を組み景石を配し、アカマツ・ツツジ等を植えた平庭である。奥書院および表書院は寛政12年に紀州家の吹上御殿を移築し、翌享和元年に落成したものであり、これに伴い作庭されたものと認められる。意匠簡素であって風趣ととのいよく当時の手法を残している。

(文化遺産オンライン)

国名勝 奥書院北および西庭園 江戸後期 池泉鑑賞式

奥書院の北および西に面するものは築山泉水庭であって、裏山の裾に池をほり、北正面に滝頭石組を高く積み重ねて滝を三段に落す。池には大小2島を低く築き2枚の石橋を架け、また浮島を据え、島および池辺には主に平石による護岸石組を行う。

(文化遺産オンライン)

本庭は今日では名草御殿の西庭となり、面積は約三百三坪であり、池泉は四十五坪ほどあって、観賞式の池泉庭園である。西北部の山畔を利用し、北西部高くに滝の石組を設け、三段式とされ、右方部に遠山石の立石も美しく、この時代としては豪健な滝の石組である。池庭は東部が広く、西南に向かって細く、池中に鶴亀二島と岩島を配し、この両島に対しては、自然石の橋二枚一橋と一石一橋とを架け、両島の間に夜泊石風な岩島も見られる。

この二島の中で、東部が鶴島らしいが今日では石組が大変荒廃している。亀島の石組はよく保存され、亀頭石その他の役石も立派であり、かつ下部に洞窟を設け、神仙蓬莱島であることを見せていて、この点でも宝暦以後の庭でないことが判明する。さらに前述した夜泊風な岩島が、江戸初期末のこの時代まで伝統が残ったことは、やはり寺院庭園ならこその伝統であり、珍しい存在である。

(重森三玲「日本庭園歴覧辞典、昭和49年」根来寺大伝法院庭園より)

国重文 光明真言殿 江戸後期 文化元(1804)

桁行五間、梁間四間、一重、入母屋造、向拝一間、向唐破風造、北面張出附属、桁行五間、梁間二間、入母屋造、本瓦葺、閼伽棚を含む

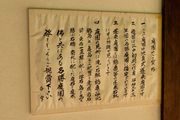

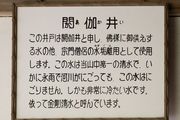

廊下を進んで、閼伽井

国重文 行者堂 江戸後期 江戸後期

桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、本瓦葺

国重文 聖天堂 江戸後期 江戸後期

正面三間、側面二間、一重、宝形造、東面、西面及び北面軒下張出付属、檜皮葺

板札4枚 享保21年、安永5年、文化5年、文化5年

国名勝 聖天池庭園 平安?

聖天池は中央に島があって弁戝天を祀り、附近に若干の石組を保存する。池辺一帯にマツ・カエデなどを植え風致に富む。池は天正3年の年号ある「一乘山根来寺絵図」に画かれているので本寺開創以来の園地の遺構として貴重である。今回、所有者の同意が得られたため、敷地の一体的保護を図るために眺望の対象となる背後の山地等本坊の区域や、聖天池の構成要素として重要な聖天堂及び行者堂、楼門などの区域を含め追加指定を行い、庭園として一体の価値を構成する区域の全体について保護を図ろうとするものである。また、既指定地に係る地番の錯誤を是正するため一部指定の解除を併せて行う。

(文化遺産オンライン)

玄関に戻って、外から鐘楼門、光明真言殿など

国重文 大師堂 室町後期 明徳2(1491)

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、本瓦葺 厨子及び須弥壇

国宝 多宝塔(大塔) 室町後期 明応-天文(1492-1554)

五間多宝塔、本瓦葺

国重文 大伝法堂 江戸後期 文政10(1827)

桁行三間、梁間二間、一重もこし付、入母屋造、向拝三間、本瓦葺

"棟札2枚 上棟棟札(文政七年)、造立棟札(年紀なし)、板札4枚 開眼供養札(文政10年)、本尊修補記札(文政10年)、造立金総入方札(文政11年)、造立金総出方札(文政11年)

不動堂の手前でアオダイショウがゆうゆうと道を横切り、石垣を登って枯葉に消えた。

国重文 不動堂 江戸中期 延宝5(1677)頃

八角円堂、一重、本瓦葺

厨子1基 正面一間、側面一間、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付、こけら葺

Apr.2,2020 瀧山幸伸

Edited movie /p>

根来寺境内

史跡

Historic site

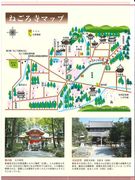

和歌山県の最北、大阪府との境界には和泉山脈が横たわっており、根来寺はその一峰、一乗山の南麓と南側の前山と称される独立山塊状の山に挟まれた狭小な平地部と谷筋に立地する。かつての境内地の主要範囲は、東は菩薩峠、西は大門池東側の細尾根、南は東西に衝立のように延びる前山、北は和泉山脈南麓の北山であり、東西・南北とも約2kmに及ぶ。このなかに菩提川・大谷川・蓮華谷川などに形成された谷が入り組んでいる。

根来寺は一乗院大伝法院と号する新義真言宗の本山である。その淵源は大治5年(1130)に覚鑁上人が高野山に大伝法院と密厳院を創建し、みずから大伝法院の座主となったことにはじまる。高野山中における金剛峰寺方と大伝法院方の対立により、正応元年(1288)、頼瑜のとき根来に移転し、新義真言宗が成立した。室町時代には伝法堂院や大塔(国宝)が造営され、戦国時代にかけて大きく発展した。山内には円明寺などの塔頭子院が多数存在し、山内の坊舎2700余りとも伝えられ、大きな勢力をなしていた。この時期に紀北地方や泉南地方の小領主地侍層の子弟が根来の山内に入って、根来衆という僧兵集団となり強力な軍事力を構成した。こうしたなかで、天正13年(1585)3月23日、豊臣秀吉の紀州攻めにあって、その多くが焼亡した。江戸時代に入り和歌山藩主の浅野家が復興し、大伝法堂・大門が再建され今日至る。

旧境内地の発掘調査は昭和51年の広域農道建設を契機に始まった。このとき中世・近世の寺院遺構と焼き討ちに伴う焼土層が確認され、和歌山県と岩出市の教育委員会等により、これまで各所で継続的に行われ、大きな成果が上げられている。それによれば、15世紀から16世紀の段階に遺構の分布が急速に広がり、寺院が拡大していった様子がわかる。子院は斜面を造成して石垣などを配して平坦地をつくり、仏堂や住坊、倉庫・井戸・便所などを備えているのが一般的である。湯屋も確認されている。「根来寺伽藍古絵図」は作成年代が不明であるが、遺跡の状況と合致するところがあり、最盛期の様相を伝えるものと推定される。

発掘調査の出土品には多様なものが豊富にある。食膳具・煮炊具・調理具などの日常用品のほか、仏具、鉄砲玉・槍などの武器、筆・硯などの文具、お茶道具や茶臼などがある。焼き物は備前・瀬戸美濃・瓦器・土師器などの国産品のほか、中国・朝鮮・タイ・ベトナムなどで生産されたものがある。出土品は強く火を受けていたものが多く、焼き討ちの状況を如実に示す。

このように根来寺は中世に一大勢力をなした寺院の在り方をよく示し、多数の遺構を包蔵した往時の広大な境内地の全域が良好な状態で保存されている。また、現在まで法灯が継がれており、建造物や仏像などの多様な文化財が現境内地に残されている。中世における寺院の成立と展開、政治・経済等との関連等を具体的に知ることができる貴重な事例である。よって、史跡に指定し、保護を図ろうとするものである。

(文化財データベース)

A camera

B camera

三門

October 26,2019 大野木康夫 source movie

旧和歌山県会議事堂(重要文化財)

明治30(1897)年の建築

木造、建築面積1,239.16m2、二階建、一部平屋建、桟瓦葺、北面車寄付、本瓦葺

大門(重要文化財)

弘化2(1845)年の建築

五間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺

不動堂(重要文化財)

江戸中期の建築

八角円堂、一重、本瓦葺 厨子1基 正面一間、側面一間、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付、こけら葺

大伝法堂(重要文化財)

文政7(1824)年の建築

桁行三間、梁間二間、一重もこし付、入母屋造、向拝三間、本瓦葺

大塔(国宝)

大師堂(重要文化財)

光明真言殿(重要文化財)

享和元(1801)年の建築

文化元(1804) 桁行五間、梁間四間、一重、入母屋造、向拝一間、向唐破風造、北面張出附属、桁行五間、梁間二間、入母屋造、本瓦葺、閼伽棚を含む

庭園(国指定名勝)

奥書院の北、西および南に面する庭園と、聖天堂南面の聖天池とより成る。奥書院の北および西に面するものは築山泉水庭であって、裏山の裾に池をほり、北正面に滝頭石組を高く積み重ねて滝を三段に落す。池には大小2島を低く築き2枚の石橋を架け、また浮島を据え、島および池辺には主に平石による護岸石組を行う。奥書院の南庭は東南隅に立石を組み景石を配し、アカマツ・ツツジ等を植えた平庭である。奥書院および表書院は寛政12年に紀州家の吹上御殿を移築し、翌享和元年に落成したものであり、これに伴い作庭されたものと認められる。

意匠簡素であって風趣ととのいよく当時の手法を残している。

聖天池は中央に島があって弁戝天を祀り、附近に若干の石組を保存する。池辺一帯にマツ・カエデなどを植え風致に富む。池は天正3年の年号ある「一乘山根来寺絵図」に画かれているので本寺開創以来の園地の遺構として貴重である。

今回、所有者の同意が得られたため、敷地の一体的保護を図るために眺望の対象となる背後の山地等本坊の区域や、聖天池の構成要素として重要な聖天堂及び行者堂、楼門などの区域を含め追加指定を行い、庭園として一体の価値を構成する区域の全体について保護を図ろうとするものである。また、既指定地に係る地番の錯誤を是正するため一部指定の解除を併せて行う。

(国指定文化財等データベースより)

行者堂(重要文化財)

江戸中期の建築

桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、本瓦葺

聖天堂(重要文化財)

享保21(1736)年の建築

正面三間、側面二間、一重、宝形造、東面、西面及び北面軒下張出付属、檜皮葺

大伝法堂

大塔と大師堂

大師堂

大塔

和歌山県岩出市根来2286

新義真言宗総本山

一乗山 大伝法院 根来寺

(Negoroji Temple, Iwade City, Wakayama Pref.)

覚鑁(かくばん)上人〔興教(こうぎょう)大師〕が 大治元年(1126)、この地に鎮守の祠と僧房を建てたのがはじまりと言われる。のちに、高野山内衆徒との教義上の対立などから高野山を下り、根来で新義真言宗総本山の基礎を築く。室町時代末期には領地七十二万石、子院数2700を数え、鉄砲隊を持つ「根来衆」は数万にも及び隆盛を極めた。天正13年(1585)、羽柴(豊臣)秀吉の根来攻めで伽藍や子院のほとんどを焼失。焼失をまぬがれた大塔(国宝)、大師堂(重要文化財)以外の建物は、江戸時代に復興したもの。桜の名所としても有名。不動堂、光明真言殿、大門、大伝法堂は県指定建造物、根来寺庭園は国指定名勝。

パンフレットと現地説明板

根来寺のバス停から参道を進むと、まず右手に不動堂がある。県文 不動堂(八角円堂) 江戸末期 嘉永三年(1850)

不動堂の拝殿、鐘楼など

参道に戻り、橋を渡る。水子供養のために石仏石塔が集められている。

根来寺の核心部、天正の兵火を免れた多宝塔大塔、大師堂などが立ち並ぶ

国重文 大師堂 室町後期 明徳二年(1491年)

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、本瓦葺

附 厨子及び須弥壇

国宝 多宝塔(大塔) 室町後期 明応五年(1496)

五間多宝塔、本瓦葺。高さ40メートル、幅15メートルの日本最大の多宝塔。

県文 大傳法堂 江戸後期 文政十年(1827)再建

桁行三間、梁間二間、四面裳階付き、入母屋造、正面向拝三間、本瓦葺

奥の院に進む。右手に木陰の間から巨大な大塔が見え隠れする。

興教大師御廟所

それから

県文 光明真言殿(御影堂) 江戸後期 享和元年(1801年)

桁行五間、梁間四間の外陣背面に、奥行五間、梁間二間の内陣を突出させる。正面に向唐破風付の向拝を設け、入母屋造、本瓦葺、内陣は妻入

閼伽井

行者堂

聖天堂、名勝聖天池庭に浮かぶ

本坊名草御殿(紀州徳川家から拝領)と池泉式蓬莱の庭園と枯山水庭園の平庭(いずれも江戸時代作庭で名勝指定)

鐘桜門

塔頭の間の道をたどる。律乗院、鳥羽上皇御駐輩所、蓮華院など。

県文 大門 江戸末期 嘉永五年(1852)再建

初重、二重とも桁行五間、梁間ニ間の規模な二階二重門

高さ16.88メートル、幅17.63メートル、奥行6メートル

参考資料

根来寺公式ホームページと現地説明板

和歌山県 紀の川緑の歴史回廊ウェブサイト

ウィキペディア「根来寺」

2012.7.16撮影

所在地 和歌山県岩出市根来2286

参道

大師堂(重要文化財)明徳2(1391)年の建築

桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、本瓦葺

大塔(国宝)明応〜天文年間(1492-1554)の建築

五間多宝塔、本瓦葺存在感に圧倒されます。

背景の木立ちも含め、素晴らしい眺めです。

大伝法堂

Edited movie

門前 金田家長屋門 一乗閣 Ichijokaku 光明伝、行者堂、聖天堂 Komyoden, Gyojado, Shotendo 庭園 Garden 大塔、大師堂、伝法堂 Daito, Daishodo, Denpodo 奥の院 Okunoin 大門 Daimon B camera

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中