General

General

Nature

Nature

Water

Water

Flower

Flower

Culture

Culture

Facility

Facility

Food

Food

和歌山県和歌山市 紀伊風土記の丘

Kii fudoki no oka, Wakayama City,Wakayama

|

Category

|

Rating

|

Comment

|

General General |

|

|

Nature Nature |

|

|

Water Water |

|

|

Flower Flower |

|

|

Culture Culture |

|

|

Facility Facility |

|

|

Food Food |

和歌山市岩橋1822紀伊風土記の丘 旧谷山家住宅(旧所在 和歌山県海草郡下津町) 重文 近世以前/民家 江戸中期 寛延2(1749) "主屋 土蔵造、桁行9.5m、梁間8.9m、一部二階、南面突出部 桁行3.0m、梁間5.0m、切妻造、東面及び北面庇付、本瓦葺倉 土蔵造、桁行4.8m、梁間4.0m、切妻造、本瓦葺、東面主屋に接続" 棟札1枚 19690312

和歌山市岩橋1822紀伊風土記の丘 旧柳川家住宅 主屋 重文 近世以前/民家 江戸後期 文化4(1807) "居室部 桁行10.6m、梁間7.9m、二階建、切妻造、西面及び東面庇付、本瓦葺座敷部 桁行9.8m、梁間4.9m、入母屋造段違、北面庇付、桟瓦葺、西面居室部に接続" 家相図1枚 19690312

和歌山市岩橋1822紀伊風土記の丘 旧柳川家住宅 前蔵 重文 近世以前/民家 江戸後期 文化4(1807) 土蔵造、桁行10.6m、梁間5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺 19700617

February 16, 2025 野崎順次 source movie

和歌山県和歌山市岩橋1411

紀伊風土記の丘

バス停からのアプローチ

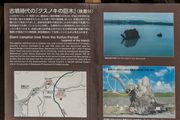

古墳時代のクスノキの巨木

移築民家 国重文 旧柳川家住宅 江戸後期 文化四年(1807)

県民文 日高地域の地曳網漁用具および和船

国重文 旧谷山家住宅 江戸中期

それから

県文 旧小早川家住宅 18世紀後半頃

県指定文化財 旧谷村家住宅 明治中期頃

万葉植物園あたりの歌を楽しむ。小古墳群がある。

復元竪穴住居、古墳時代後期

資料館外観

屋外展示

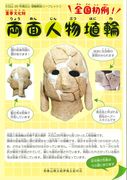

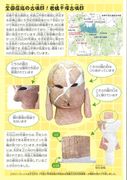

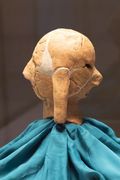

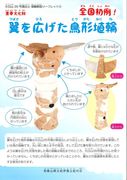

資料館展示、まずは埴輪

旧石器時代から古墳時代

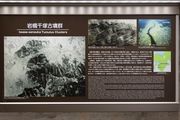

岩橋千塚古墳群室

古墳時代から民俗

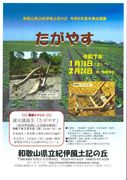

令和6年度冬期企画展「たがやす」

旧柳川家住宅

旧谷山家住宅

竪穴住居

旧谷村家住宅

旧小早川梅吉氏住宅

岩橋千塚古墳群 (特別史跡)

Iwase Senzuka kofungun

字前山の山頂や山腹に営まれた古墳群で、概数五百以上を算する。大小の円墳が隨所に群をなし、大なるものは封土の直径約三十米、高さ約八米に及び、小なるものは直径約四米、高さ約二米をなしている。是等の古墳の内部構造は、竪穴式石室、及び横穴式石室の二種より成っている。竪穴式に属するものは、組合せ石棺のみのものと、その周囲に板石をめぐらしたものとあり、横穴式石室のものには、羨道と玄室とよりなる通例の構造のほかに、特殊なものとして、後室・前室及び羨道部より成り、後室の西側壁間に石梁を架し、奥壁に沿うて石棚を設けるものなどがあり、往々石扉も存する。副葬品として玉類・鏡・金環・銅鏃・甲冑・馬具・直刀・須惠器等が出土している。石室の構造が多種多様であり、わが国の古墳群中においても類例少く、学術上の価値が特に深い。

この古墳群については、昭和6年史跡指定、昭和27年特別史跡に指定されていたが、指定地外にも重要な古墳があり、現状で可能な限り古墳群を含む範囲を昭和48年3月、追加指定した。(文化庁データベース)

資料館

所在地 和歌山県和歌山市岩橋1822

資料館の左手に重文指定の移築民家が並んでいます。

旧柳川家住宅(旧所在地 和歌山県海南市黒江町)

現在も紀州漆器のまちとして知られる海南市黒江にあった町家です。

主屋と前蔵を板塀でつなぐ形になっています。

柳川家は、近世以来漆器の製造販売を業としている。

当代まで十一代続き、代々平兵衛を名乗り、五代目は大庄屋を勤めた。

家蔵の記録によれば、文化四年(一八〇七)四代目平兵衛の代に屋敷地を求めて普請したのが現在の建物である。

この家は、もと人工の堀川であった川端通りに面して建てられ敷地西側は入江で船付場になっていたといわれる。

主屋は、向って左側の大戸口から裏に通り庭があり、その右手に田の字型に四室を造り、正面側が「みせ」と「みせおく」背面側が「だいどころ」と「なんど」で、そのうしろに座敷を突出させた町家として標準的な間取りをもっている。

この建物は全体に保存がよく、また材料はよく吟味され意匠もすぐれている。本県を代表する町家の遺構として重要なものである。

和歌山県では、この家を所有者より譲り受け、昭和四十四年度よりこの地に移築し、復原修理を行なった。

(和歌山県立紀伊風土記の丘HPより)

主屋(重要文化財)

文化4(1807)年の建築

居室部 桁行10.6m、梁間7.9m、二階建、切妻造、西面及び東面庇付、本瓦葺

座敷部 桁行9.8m、梁間4.9m、入母屋造段違、北面庇付、桟瓦葺、西面居室部に接続

通りに面していた居室部の奥にT字形に座敷部が接続しています。

板塀や座敷部と並行している便所は指定外です。

前蔵(重要文化財)

文化4(1807)年の建築

土蔵造、桁行10.6m、梁間5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

旧柳川家住宅は和歌山県下の町家遺構の典型としてすでに主屋が指定されているが、文化四年(一八〇七)に主屋と同時につくられた前蔵も町家の屋敷構えの保存上重要であり、今回追加指定された。

(国指定文化財等データベースより)

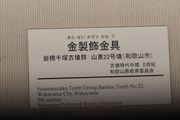

旧谷山家住宅(重要文化財)

寛延2(1749)年の建築

主屋 土蔵造、桁行9.5m、梁間8.9m、一部二階、

南面突出部 桁行3.0m、梁間5.0m、切妻造、東面及び北面庇付、本瓦葺

倉 土蔵造、桁行4.8m、梁間4.0m、切妻造、本瓦葺、東面主屋に接続

旧所在は和歌山県海南市下津町塩津

下津は紀州における港町として栄えた所で、谷山家は代々この地で海運ならびに漁業を営んでいた。

この住宅は寛延二年(一七四九)に上棟されたもので県下では建立年代の明らかな民家として古いものに属する、また漁家としても数少ない遺例の一である。

(国指定文化財等データベースより)

谷山家は、もと塩津の浜に面して建てられていた漁家である。

近世の紀州における海運業の要地であった塩津で、代々海運と漁業を営んできた。

現在の建物は棟礼によって寛廷二年(一七四九)に上棟されたことがわかる。

建物は主屋と倉が直角に接続しているが、倉の材料は主屋よりやや古いと見られるので、寛廷二年には主屋だけが建て替えられて、それまであった倉に接続きれたと考えられる。

主屋は敷地にあわせて縦に長い台形の平面をしており、全体に居室が少なく、ほとんど吹抜けの土間になっている。

また、通りに面した正面に出入口を設けず、二階の窓に三重の戸が用いられるのは、海からの強風に耐えるための配慮である。

この建物は建築年代が明らかなうえ、漁家として古いものに属し、全国的にも数少ない貴重な民家である。

和歌山県では、この家を所有者より譲り受け、柳川家住宅と同時にこの地に移築し、復原修理を行なった。

(和歌山県立紀伊風土記の丘HPより)

和歌山県和歌山市岩橋1411

紀伊風土記の丘

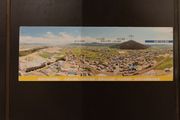

(Wakayama Prefectural Kii-fudoki-no-oka Museum of Archaeology and Folklore, Wakayama City, Wakayama Pref.)紀伊風土記の丘は、国の特別史跡「岩橋(いわせ)千塚古墳群」の保全と公開を目的として1971年8月に開館した、考古・民俗資料を中心とした和歌山県立の博物館施設(登録博物館)です。園内は約65haの広さがあり、標高150mの丘陵からその北斜面、ふもとまで430基以上の古墳が点在しています。(「紀伊風土記の丘公式ホームページ」より) アプローチ、「紀伊風土記の丘」バス停の南に岩瀬千塚古墳群のある前山、大日山、大谷山が広がる。資料館に向かって歩く。

資料館の前にある古墳時代のクスノキの巨木

資料館の北東の池と安藤塚

資料館、高床式住居をイメージし、外壁に岩橋千塚などの石室に多用されている緑色片岩(緑泥石片岩)を使用している。

資料館、外部展示。岩瀬千塚航空写真と移築古墳石室(前山B36号墳)

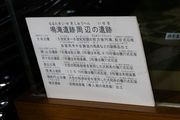

鳴滝遺跡関係

西庄遺跡の石敷き製塩炉と3号墳石室

復元竪穴住居、古墳時代、5世紀末

移築民家国重文 旧柳川家と前蔵(商家)江戸後期 文化四年(1807)

居室部 桁行10.6m、梁間7.9m、二階建、切妻造、西面及び東面庇付、本瓦葺

座敷部 桁行9.8m、梁間4.9m、入母屋造段違、北面庇付、桟瓦葺、西面居室部に接続

前蔵部 土蔵造、桁行10.6m、梁間5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

国重文 旧谷山家住宅 江戸中期 寛延二年(1749)主屋 土蔵造、桁行9.5m、梁間8.9m、一部二階、南面突出部 桁行3.0m、梁間5.0m、切妻造、東面及び北面庇付、本瓦葺

倉 土蔵造、桁行4.8m、梁間4.0m、切妻造、本瓦葺、東面主屋に接続下津は紀州における港町として栄えた所で、谷山家は代々この地で海運ならびに漁業を営んでいた。この住宅は寛延二年(一七四九)に上棟されたもので県下では建立年代の明らかな民家として古いものに属する、また漁家としても数少ない遺例の一である。

県指定有形民俗文化財 地びき網用和船(アミブネ)

県指定文化財 旧谷村家住宅 明治中期頃

県指定文化財 旧小早川梅吉氏住宅 18世紀後半頃

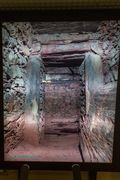

特別史跡 岩橋千塚古墳群現地総合説明板岩橋型横穴式石室の主な特徴

特別史跡 岩橋千塚古墳群現地総合説明板岩橋型横穴式石室の主な特徴

① 平べったい緑色片岩

② 玄室と羨道の間に少し狭い玄室前道

③ 石棚および石梁

岩橋前山A地区

前山13号墳

前山A24号墳

直径約14mの円墳、玄室に石梁1枚

前山A32号墳

直径約15m、高さ約5mの円墳、全長約4.4mの横穴式石室

前山A47号墳

前山A46号墳

前山A地区最大の円墳、直径約27m、高さ約8m。玄室は長さ3.3m、幅2.1m、高さ3.3mで石棚と4枚の石梁。

それから

前山A56号墳

直径約13mの円墳、石室全長3.88m

円墳、竪穴式石室を見てから、きつい坂を上って尾根に出る。

岩橋前山B地区

将軍塚古墳(前山B53号墳)

墳長さ42.5mの前方後円墳、後円部の石室は玄室長3.3m、幅2.2m、高さ4.3mあり、岩橋千塚古墳群の中で、天王塚に次いで天井が高い。

尾根を進む。

知事塚

全長34.5mの前方後円墳

前山B111号墳

前山B109号墳

郡長塚古墳(前山B112号墳)

全長30.5mの前方後円墳

前山B134号墳

大日山地区

大日山35号墳

大日山の山頂にある全長105mの二段築成前方後円墳。県内最大規模。後円部西側に横穴式石室があるが未公開。

坂を下り資料館に向かう。

花木園地区の古墳

資料館近くの小円墳群

帰途、バスの時間を間違い、結局、JR田井ノ瀬駅まで3km余をのんびり歩いた。

紀伊風土記の丘パンフレット類

現地説明板

国指定文化財等データベース

旧谷山家住宅

Kyu Taniyamake

撮影:2007年6月

主屋部分

土蔵造、正面9.5m、側面8.9m、一部二階建

南面突出部 正面3.0m、側面5.0m、切妻造、本瓦葺

倉部分

土蔵造、正面4.8m、側面4.0m、切妻造、本瓦葺

江戸時代[寛延2年(1749)] 谷山家は近世の紀伊における海運業の要地である下津の塩津にあり、代々海運と漁業を営んでいた旧家である。

その住宅は塩津の浜に沿った道路に北面して建っていた建築年代は棟札によって寛延2年(1749)であることが知られる。

昭和46年に和歌山県が譲渡を受け、現在地に移築し、このさい後世の改造部分が復旧された。

主屋は間口4間、奥行4間半、切妻造、妻入で、前面と左側面に庇がつき、背面には一段低い屋根のカッテの一部が突き出し、右側には棟をかえて切妻造の倉が接続している。

主屋、倉とともに土蔵造、本瓦葺である。倉の建築年代は主屋部分より古いものと考えられている。

主屋の平面は、棟通りで左右にわけ、左側は表からザシキ、ダイドコの畳敷の二室とこの背後のニワからなる。

右側には東クラと仮称する土間とこの背後のカッテからなる。

ニワには一間半四方の土間で側面から出入口が設けてある。

東クラ、カッテも土間である。ザシキ、ダイドコは根太天井を張り、上部を二階座敷としている。

倉(西クラ)は主屋と前面をそろえ、間口二間半、奥行二間、板敷で東クラとの間は間仕切りをつくらず続いた空間となっている。

主屋、倉とも登梁の構造で、二階や天井がない東クラや倉(西クラ)は梁組や屋根裏をみせた高い空間をつくっている。

また、東クラ、ニワの正面側、カッテの背面側にはつしと称する棚を高い位置に設けてある。

旧谷山家住宅は漁村の民家として、建築年代が明らかで古く、しかも全体を土蔵造とする類例の少ない建物であって、貴重な資料である。

旧谷山家住宅平面図

旧柳川家住宅

Kyu Yanagawake

撮影:2007年6月

この家はもと海南市黒江にあり、江戸時代から漆器の製造販売を業とする商家である。

黒江は古くから漆器の製造が盛んで黒江塗として知られ、現在も多くの漆器問屋が軒を並べている。

柳川家は延享〜寛延のころから漆器商売を始めて次第に有力商人となり、文化4年(1807)堀川沿いの土地を求めてここに住宅と蔵を新築した。

これが現在の建物である。国の重要文化財指定後、昭和46年に県立紀伊風土記の丘に移築された。

主屋は二階建の居室部とその背後に角屋で突出する平屋の座敷からなる。居室部は桁行5間半、梁間4間、切妻造、本瓦葺で平面は左手を通りニワ、右手の床上部を整形四間取りとする。

この間取りは農家と同じ性質で、前面に格子が設けるのが、わずかに町屋らしい。

二階は桁行3間で三区画に分ける。南側の二室は座敷で舟底の竿縁天井を張り、襖を入れた本格的な部屋で、北側の九畳は床・棚を設ける。北端の部屋はまったくの物置でオクニワからの掛梯子で上る。

角屋は六畳と床・付書院付九畳のザシキからなり、ザシキは縁を矩手にめぐらせて屋根を入母屋造とする。

ザシキは後の増設で当初は六畳間であった。そのため居室部と六畳の屋根が本瓦葺であるのにザシキ部は桟瓦葺であり、棟高も異なっている。

構造は一階の前後各半間内側と中央通りに背の高い敷桁を入れ、この敷桁を支えるために各室境には側柱から半間内寄りに柱を立てるが、これらはいずれも管柱で、通し柱は両妻の柱以外は棟通りの2本だけである。

小屋組は和小屋で、各室境では水平に梁を架けるが、中間は登梁を与次郎組とした進んだ工法をとっている。

前蔵は主屋の後方に建つ二階建の土蔵で、主に家什類や貴重品など生活に関連した品物を収納していた。

この建物は地方に多い農家風町家の一典型であると同時に、二階を本格的な部屋として整備した構造技術も優れ、町家の発達を知る上で重要である。主屋

居室部分:正面10.6m、側面7.9m、二階建、切妻造 本瓦葺

座敷部分:正面 9.8m、側面4.9m、入母屋造段違 桟瓦葺

江戸時代[文化4年(1807)]

前蔵

土蔵造、正面10.6m、側面5.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

江戸時代[文化4年(1807)]

Dec.2006 瀧山幸伸 source movie

旧柳川家住宅

旧谷山家住宅

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中