JAPAN GEOGRAPHIC

Monthly Web Magazine

Jun 2025

■■■■■ Topics by Reporters

■蟇股あちこち 62 中山辰夫

諏訪大社のある下諏訪の社寺と名古屋の建中寺・尾張徳川家霊廟です。

4月15日ごろに訪れた下諏訪は桜が満開で、温泉寺・慈雲寺・来迎寺・熊野神社も彩られてました。

名古屋の建中寺・徳川家霊廟は5月に国重要文化財の指定を受けました。

温泉寺

長野県諏訪市湯の脇1-21-1

創建は寛永17年(1640年)、諏訪高島藩の藩主・諏訪忠恒が開山、以後、諏訪家の菩提寺となり、歴代の藩主の庇護を受けました。

菩提寺として歴代藩主の墓が造営され、高島藩主諏訪家墓所として国の史跡に指定されています。

1870年の火災で多くの堂宇を焼失。廃城となった高島城の能舞台と城門が移され、能舞台は本堂に、城門は山門に改修されました。

現在の伽藍は明治以降のもので酢。境内の裏手に諏訪大社の御神体を納めた多宝塔があります。

境内は高台にあり、上諏訪市街や諏訪湖を見下ろせます。樹齢を重ねた桜が見られます。紅葉の名所です。

■温泉寺の境内入る手前にある地蔵や三十三番観音 妻飾りに、虹梁の上に笈形付大瓶束がみえます

■山門 三間一戸 薬医門 切妻造 桟瓦葺

建立年不明 明治時代に移転 高島城からの移築とされますが詳細不明

□細部

門扉は板戸 仁王像は門の左右の小屋に入っています。

■本堂と客殿 建立:文政11年(1827年) 二重 向拝一間 軒唐破風付 銅板葺

本堂が1810年に焼失。高島城内の能舞台を移築・改造、名残りがあります。

■細部

□唐破風周辺

□向拝周辺 正面は唐獅子 側面は象の木鼻

□手挟は板状

■経蔵 漆喰塗り 虹梁中備えに蟇股 側面は象鼻 経蔵の造営年は不明、内部の輪蔵は立川和四郎富棟(初代和四郎)の作とされます

■客殿玄関 向拝破風 銅板葺 貫の上の中備えに蟇股 妻虹梁の上に板蟇股 柱の側面に木鼻

■鐘楼 入母屋造 桟瓦葺 諏訪の上諏訪の市街が一望出来ます 梵鐘は永享二年(1430年)鋳造

■多宝塔建立:1979年 三間多宝塔 銅板葺 諏訪大社の御神体を納めています

■温泉寺鉄塔 「引用」

1631年に藩主の諏訪忠恒が再建。伝承が残っています。勝手は諏訪大社の御神体賭して上社本宮の拝殿に祀られていました。

慈雲寺

長野県諏訪郡下諏訪町東町中606

1300年に諏訪大社下社大祝の金刺満貞を開基として、一山一寧の開山により創建されました。(大祝は下社神官の最高位)

信州にある禅宗寺院の触頭(諸願いの取次ぎなどを行う中心的寺院)という格式から寺運も隆盛し鎌倉十刹に並ぶ寺格と言われました。

戦国時代は慈雲寺中興の祖と言われる天桂和尚に私淑し、庇護されました。寺紋は武田菱です。

現在残る本堂や山門は江戸時代中期~後期に再建されたものです。山門は大隈流の柴宮長左衛門、本堂は立川流の上原市蔵が再建

諏訪大社下社春宮から約500m離れた所にあります。

■境内入口~高麗門(切妻造 銅板葺」

下社春宮から約100m程の位置にあります。入口には手水があり、1825年に奉納された石造の竜が見えます。

石段を登ると境内社が、その一つの弥富神社(一間流造、軒唐破風付、銅板葺)には多数の彫刻が施されています。

■総門 四脚門 切妻造 桟瓦葺

■杉並木の参道 苔参道がみもの

□苔シーズンとの比較 石畳両側の苔

■日根野高吉供養塔 日根野高吉は豊臣秀吉の武将で、高島城を築いた築城の名手であったようです。

■山門 建立:安永8年(1779年) 三間一戸 鐘楼門 入母屋造 銅板葺 正面に龍の彫刻 棟梁:大隈流工匠・村田長左衛門矩重

山門は、紀州藩士・福田儀左衛門が参勤交代の折り、当地で没し慈雲寺に葬られたため、遺族が寄進しました。

棟梁の柴宮(村田)長左衛門矩重は下社春宮の幣拝殿と片拝殿を造営しました。

■正面詳細

□上層 蟇股が配されています 扁額は山号「白樺山」

□中央の中間

虹梁中備へは竜、竜の上には蟇股、虹梁に若葉の絵様が彫られています 仁王像と飛貫虹梁

□唐獅子の彫刻 内部通路上の梁

■背面詳細

□下層部の蟇股 上層部にも配されています。虹梁は若葉の絵様

■左右側面細部

鐘楼 入母屋造 銅板葺 放射線状の垂木と軒隅の反り

梵鐘 長野県宝 鋳造:応安元年(1368年) 総高:114cm 口径:66,4 cm

■本堂 再建:文化五年(1808年) 立川流 棟梁:立川流工匠・初代立川和四郎富棟の弟の子・上原市蔵正房

柱は角柱 手手具は舞良戸 大棟に梶の葉(諏訪大社の紋の変形)と竹田菱の寺紋

禅宗系の特色をもった造り。昭和4年(1929)に茅葺から銅板葺に替わる。

■玄関と方丈(または庫裏) 玄関は曲線状のむくり屋根

■八角円堂 一重 裳階付 銅板葺 枯山水の庭園の先

■本堂裏の庭

■帰錫庭(きしゃくてい) 枯山水庭園 10個の石があり、お釈迦様の修行から帰ってくるお弟子たちの様子を見立てたものとされます

■池泉庭園 本堂の裏側

■天桂松(てんけいまつ) 樹齢400年以上のアカマツ

中興開山した天桂和尚が手植えしたと伝えられる古木で、推定樹齢400年以上、樹高4.5m、根回り1.5m

来迎寺

長野県諏訪郡下諏訪町横町木の下3454

創建は諏訪大社下社の祭祀を司る大祝金刺家の一族とされる諏訪右衛門尉が開基、1541年栄海上人が中興開山とされます。

銕焼地尊堂や伝説が残る銕焼地蔵尊は下諏訪町指定有形文化財に指定されています。

来迎寺境内から湧き出た温泉は銕焼地蔵尊の御利益があるとされ最明寺入道や高島藩の藩主諏訪氏も利用したと伝えられています。

和泉式部幼少の頃の出んsつも残っています。

■境内~山門 薬医門 切妻造 桟瓦葺 扁額「引接山」 山門の妻飾りは笈形付大瓶束

国道142号線に面して入口があります。

■本堂 向拝二間 入母屋造 銅板葺

二間向拝に多くの彫刻が配されています 母屋の扁額は「来迎寺」

■細目

□唐破風

兎毛通は大鳥?の彫刻

□虹梁

中央の中備へは竜。左右は麒麟の彫刻

虹梁には菊水の絵様の浮彫り 正面唐獅子

獏の木鼻 持送

虹梁には松の彫刻

手挟

■妻飾 二重虹梁 笈形付大瓶束が3つ

■寺務所

□庫裏妻飾

□玄関 唐派風屋根 唐子や力神の彫刻

□彫刻が並ぶ

■銕焼地蔵(かなやきじぞう) 建立:享保16年(1731年) 桁行三間 梁間三間 宝形造 向拝一間 銅板葺

棟梁:宮大工・藤森次左衛門 建具の欄間に雲状?の彫刻、天井には花鳥獣の図、下諏訪町最古の古建築物で意匠にも優れています

銕焼地蔵尊は寺宝で、総高67.5cm、像高29.5cm、秘仏で4月24日のみ御開帳が行われます。伝説が残っています。

■鐘楼 切妻造 銅板葺

銕焼地尊堂は享保16年(1731)に建てられた建物で宝形造、銅板葺き、三間四面、内陣には須弥壇が設けられ天井には梵字が書かれ外陣の格天井には様々な花鳥獣の図が描かれています。年代が明確なものとしては下諏訪町最古の古建築物で意匠にも優れている事から昭和54年(1979)に下諏訪町指定有形文化財に指定されています。

手長神社(諏訪湖)概要

手長神社は長野県諏訪市大字上諏訪字茶臼山に鎮座している神社です。手長神社の創建は不詳ですが周辺には旧石器時代・古墳時代の複合遺跡である「手長丘遺跡」があることから古代から地元神として信仰されていたと思われます。祭神である手摩乳命(手長彦神)は建御名方神(諏訪大明神)の曾祖母(奇稲田姫の母神)にあたり地元でも諏訪大社が勧請される以前から信仰していたとされています。当時は桑原郷の総鎮守でしたが、桑原郷が上桑原と下桑原に分かれた為、上桑原の産土神として足長神社が、下桑原の産土神として手長神社が祭られるようになったとされます。諏訪大社が勧請されると39摂末社の一つに数えられ、戦国時代に高島城が築かれると境内が城の北東にあたる為、城の鬼門除けとして歴代城主に崇敬され広大な社領が安堵されました。

又、高島藩家中の総鎮守でもあった為、例祭で奉納される八朔相撲には各地から有力力士が集まり、境内には高島藩士の桟敷が設けられ大変賑わったそうで、手長神社の八朔相撲は諏訪大社上社の十五夜相撲、田沢稲荷の二百十日相撲と共に諏訪三辻に数えられました。手長神社は古くから神仏習合し「手長宮」や「手長大明神」などと呼ばれていましたが明治時代初頭に発令された神仏分離令により仏式が廃され明治5年(1872)に村社、明治32年(1899)に郷社、大正13年(1924)に県社に列しています。祭神:手摩乳命。

現在の手長神社拝殿は天明8年(1788)に建てられたもので木造平屋建て、入母屋、銅板葺、平入、外壁は真壁造り板張り、正面には軒唐破風、細部には唐獅子、上下龍などの彫刻、桁行1間、梁間1間、左右に片拝殿(桁行2間、梁間1間)、棟梁は立川和四郎富棟が手掛けています。境内社の弥栄神社(旧手長神社本殿)は宝永6年(1709)に建てられたもので一間社流造、銅板葺き、棟梁は伊藤庄左衛門。手長神社拝殿は昭和59年(1984)、弥栄神社社殿は貴重な事から平成6年(1994)に諏訪市指定有形文化財に指定されています。手長神社の境内は神域だった為、多種多様の植生が残され(30種450本余)、古木大木も多い事から名称「手長の森」として平成元年(1989)に諏訪市指定天然記念物に指定されています。信濃國十四社巡り。

熊野神社

長野県諏訪郡下諏訪町社7505

創建は不詳ですが、所在する東山田村は古くから修験道が盛な地域で産土神として熊野三山を勧請されたことが始まりと伝えられています。

現在の熊野神社本殿は安永8年(1779年)に造営され、棟梁は大隈流柴宮長左衛門、諏訪大社下社春宮と同様に多数の彫刻で飾られています。

本殿は軒札から建築年代や棟梁が明確で、当時の神社本殿建築の遺構として貴重な事から下諏訪町指定有形文化財に指定されています。

熊野神社では、7年に1度の諏訪大社の御柱祭(大祭)と同じ年に、この神社でも御柱祭が執り行われます。

ここでは氏子たちが長さ10mほどの御柱を曳くのが特徴。境内までの急坂を一気に曳きあげる見せ場は、大祭にも劣らない迫力とされます。

■拝殿 桁行二間 梁間一間 正面一間軒唐破風 向拝付 切妻造 平入 銅板葺 細部に精細な彫刻

唐破風の兎毛通は蕪懸魚、左右の鰭が渦状の雲の意匠。虹梁には若葉の絵様、中備経には蟇股(扁額で見えません)

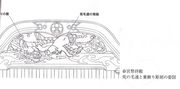

■本殿 建立:安永8年(1779年) 一間社流造 平入 向拝一間 軒唐破風付 こけら葺(鉄板覆) 鞘堂の中です。

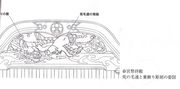

□軒唐破風詳細

虹梁中備へには豪快な龍の彫刻が配されています。唐破風の兎毛通の彫刻は、3羽の鶴が飛ぶ独特な構図です。妻飾りは亀です

熊野神社は、大隈流の柴宮長左衛門が諏訪大社下社春宮の社殿(1779年)の造営を終えた後に造った建築です。

春宮と同様に前後の組合せによる立体的な表現を試みているとされます。

一間社の小規模建物で、鶴と亀の距離が接近しており、下からの目線にも近いとされます。

下社春宮の幣拝殿の唐破風

諏訪大社下社春宮 本殿

熊野神社本殿は、大隈流柴宮長左衛門が造営しました。長左衛門は諏訪大社春宮の本殿も同時に造営していました。

こでは唐破風兎毛通に鶴を、妻飾りに亀の彫刻を配し、春宮と同様に前後の組合せによる立体的表現を試みているとされます。

一間社の小規模建物で、鶴とカメの距離が接近しており、下からの目線も近いこともあり、春宮よりもずっと判りやすいとされます。

ただ、鞘堂の中に入っており、外から見えないのが残念です。(工事報告書より転載)

大隅流と立川流は近世社寺建築の著名な二流派でした。これは大隅流に柴宮長左衛門矩重、立川流に立川和四郎富棟という両巨匠の出現に負うところが大きいです。

諏訪大社の秋宮を和四郎富棟が、春宮を長左衛門矩重が、互いに腕を競って建築した話は多く知られています。

建中寺・徳川家霊廟

All rights reserved 無断転用禁止 通信員募集中